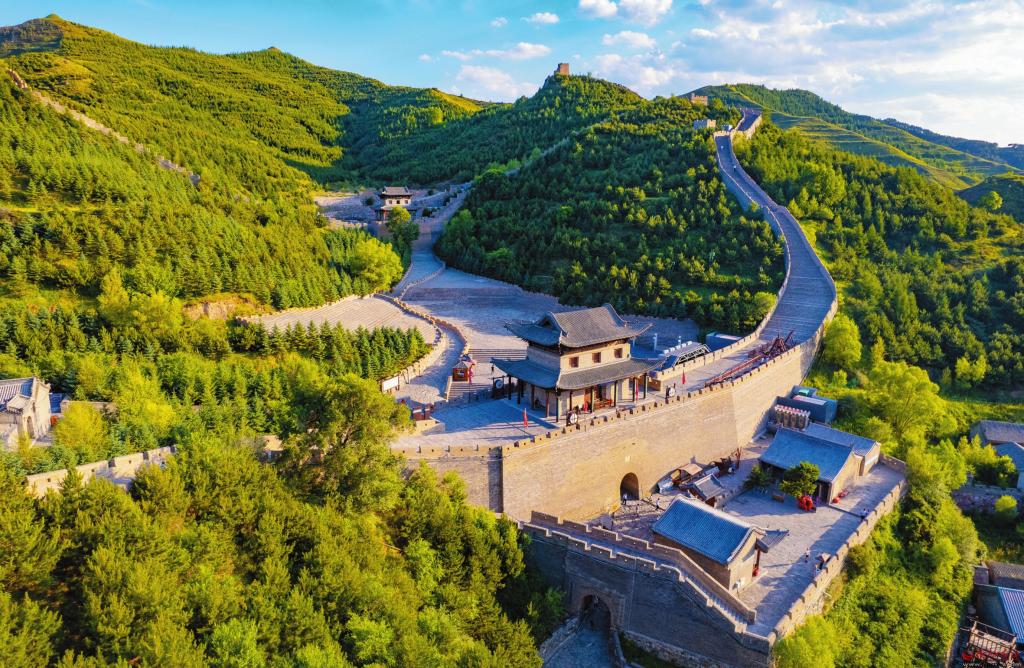

雁门关 王晋东 摄

雁门关是中华第一关,关南代州古城中的边靖楼是“万里长城第一楼”,新广武——白草口段长城地处代县和山阴县交界处,曾是明代雁门关外的关口防线,2020年被列为国家级长城重要点段。在这里,讲民族交流、交往的故事有“塞翁失马”、“陉前岭后好姻缘(胡汉通婚)”;长城内外通商谚语有“五十里的莜面,四十里的糕,三十里豆面饿断腰”;有民谣:“怠要不怠要,三天住岱窑”,说的是代州人出雁门关,到关外的山阴,要三天的路程。

雁门关长城文化随着雁门关长城而兴起,随着中华民族的发展进步被列入经典,具有历史价值、根脉价值和文物遗产价值,有着强大的生命力和发展动力,集中体现了中华优秀传统文化的价值观念、核心内涵。

随着全面建设社会主义现代化国家新征程开启,传承发展中华优秀传统文化迎来新的历史机遇和挑战,面临一系列新课题新任务。我们要更加自觉、更加主动地推动中华优秀传统文化同当代社会相适应、同现代化进程相协调,更好地推动其创造性转化、创新性发展。

发生在抗战时期的“平型关大捷”“夜袭阳明堡”和“雁门关伏击战”中蕴涵着长城精神,笔者抛砖引玉,浅析优秀传统文化如何实现创造性转化创新性发展。

土石长城——血肉长城——钢铁长城

中国共产党是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。我们党团结带领人民不懈奋斗、创造辉煌的一百年,也是中国共产党人自觉肩负历史责任,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,秉持客观、科学、礼敬的态度,对中华传统文化取其精华、去其糟粕,扬弃继承、转化创新,激励中华儿女砥砺奋进的一百年。

新民主主义革命时期,在国家和民族生死存亡的危急关头,中国共产党人肩负起“我们民族一切文化、思想、道德的最优秀传统的继承者”的历史重任,批判阻碍社会进步的旧思想旧道德,打开了新思想新文化涌入的闸门。

代县边靖楼 冯晓磊 摄

中华优秀传统文化传承和发展,与中华民族命运紧密相联,与时代需要紧密结合。1937年7月7日,日本侵略者蓄意制造震惊中外的卢沟桥事变,悍然发动全面侵华战争,在中华民族面临生死存亡的危急关头,中国共产党担负起民族救亡的历史重任,发挥着中流砥柱作用。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线的旗帜下,我国亿万军民同仇敌忾、共赴国难,用血肉之躯筑起钢铁长城,谱写了反抗外来侵略的壮丽史诗。

2015年9月3日“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”大会在北京隆重举行。中国人民抗日战争胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。

在“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”阅兵式上,“平型关大战突击连”“夜袭阳明堡战斗模范连”“雁门关伏击战英雄连”等永不磨灭的英模部队老番号接受祖国和人民的检阅。在国家面临生死存亡的1937年,雁门关下的三支八路军部队彰显了爱国情怀、民族气节、英雄气概、必胜信念。他们可歌可泣的故事,见证了抗战岁月中的家国情怀和民族气节。

这是雁门关长城文化一次创造性转化创新性发展。雁门关长城由“土石长城”到“血肉长城”,传承了长城精神。正如《义勇军进行曲》中所唱:“把我们的血肉,筑成我们新的长城……我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!前进!前进进!”在残酷的战斗中,中华民族的长城精神也转化升华为伟大的抗战精神。

其次由“血肉长城”到“钢铁长城”,这是长城文化又一次创造性转化创新性发展。听党指挥、能打胜仗、作风优良,是我国新形势下强军目标,也是“钢铁长城”精神的核心要点。“兵者,以武为植,以文为种。武为表,文为里。”文化为民族的精神命脉,也是军队发展之基。一流军队不仅要有一流的武器装备来支撑,更要有一流的军事文化来塑造。站在新的历史起点上开启强军兴军新征程,实现全面建成世界一流军队的目标,需要更加坚定文化自信,努力打造与之相称的新时代强军文化,为推进强军事业提供有力支撑和坚强保证。

进入新时代,强军文化必须与时代同频共振,必须着力把握信息时代媒体格局、受众对象等方面的深刻变化,加快构筑强军文化平台,讲好强军故事、传播强军声音、展现强军风貌。

土石长城——绿色长城——精神长城

中华文化既是历史的,也是当代的;既是民族的,也是世界的。不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新。

2021年至2030年是“三北”防护林体系工程六期工程建设期,“绿进沙退”的人间奇迹仍在继续。这一时期的目标是力争用10年左右时间,打一场“三北”工程攻坚战,让“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。

打好“三北”工程攻坚战,我国走出了一条符合自然规律、符合国情和区域实情的中国特色防沙治沙之路。理念层面,绿水青山就是金山银山的发展理念,山水林田湖草沙是生命共同体的系统思维,为打好攻坚战提供了思想指引;力量层面,各方面社会力量投入“三北”建设,“致富+治沙”“光伏+治沙”“互联网+治沙”等新模式不断涌现,科学育苗、生态治虫等科技手段也日益发挥出更加重要的作用;精神层面,从“一日两餐有味无味无所谓,爬冰卧雪苦乎累乎不在乎”的河北塞罕坝林场,到“沙漠不退人不退,草木不活人不走”的甘肃八步沙林场,“三北”种树人在创造“绿进沙退”生态修复奇迹的同时,也创造出敢于善于同困难作斗争的精神文明奇迹,激励后来者再接再厉续写辉煌。

按地域差异划分,“三北”工程分为4个防护林体系建设地区,山西处于全国荒漠化发生范围中南边缘,沙化土地主要分布在晋北、晋西北,位于恒山、芦芽山一线以北,与内蒙古、河北长城沿线风沙区相接,东西长约300公里,南北宽约230公里,呈“东北——西南”走向,涉及大同、朔州、忻州3市19个县(市、区),是“三北”防护林体系建设的重要组成部分。

为了将万里风沙线变为“绿色长城”,黄土高原地区长城沿线的建设者们在防沙治沙、抗旱造林、飞播造林等方面取得了一系列突破。建设者们发明了鱼鳞坑、水平阶、反坡梯田等,提高水的利用率,用麦草在沙地扎出格子,以草方格固沙。他们牢固树立“人与自然是生命共同体”的文化理念,深刻感悟和谐共生的中国智慧,坚定“天人合一、万物并育”的生态理念,坚持文化自觉,建好绿色长城,筑牢生态安全屏障。

2022年,我省出台了《山西省黄河流域生态保护和高质量发展林草专项规划》,确定了晋西北防风固沙生态修复区,以河曲、保德、偏关3个黄河干流县为核心,以防风固沙、水土保持为重点,加快推进黄河东岸乔灌草相结合的防护林体系建设。大力推进古长城沿线、桑干河流域、洪涛山沿线、黄河沿线防沙治沙,并将沙区森林资源纳入永久性生态公益林依法保护。2006年至2022年年底,我省累计完成防沙治沙任务2100余万亩,全省“三北”防护林一至五期工程累计实施营造林3730.5万亩。

防沙治沙,不仅为了生存,更为了发展。我市岢岚、偏关,依托资源,带动沙产业发展。岢岚县入选全省沙棘全产业链重点建设县,全县有三分之二的农民参与沙棘的种、采、卖、加工,沙棘产业成为当地农民致富增收的主渠道。仅山西宋家沟功能食品有限公司一家,去冬今春就让宋家沟村周边400多户户均增收1.5万元。偏关县将柠条平茬剩余物以每吨400元的价格提供给农林生物质电厂,用于生物质发电和县城集中供暖,实现良性循环发展,为发展绿色新能源产业提供了动能。依托沙漠资源,沙区生态旅游业乘势发展,建成了以古长城沿线、雁门关一带、右玉县全域等为主的生态旅游新基地,呈现出欣欣向荣的局面。

时至今日,“雁门关外野人家”有了绿色积淀,风沙危害大大减轻,盐碱地治理初现成效,资源保护成效明显。“三北精神”也如同一座灯塔,照亮了一代代治沙人艰苦奋斗的路,也必将照亮黄土地上的人们前赴后继、巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障的前行之路。

治沙治出新生态,治沙治出新生活。这些成绩的取得,对我们雁门关长城文化研究者和长城文物保护者来说,是激励和鞭策,更是文化工作者创新的动力。我们要深刻领悟习近平生态文明思想蕴含的辨证法,从种树开始,扎实推进美丽代县建设,践行绿水青山就是金山银山理念,以自然之道,养万物之生。要守正创新、固本培元,推进中华优秀传统文化与当代文化相融通,用刚健厚重、先进质朴的社会主义先进文化滋养民族气质、引领社会风尚,不断汇聚实现中华民族伟大复兴的精神力量。

长城精神和“三北”精神有共同的底色——共产党员本色,以爱国主义为中华民族精神的核心。作为长城文化研究者和长城文物保护者,要拿出“不以事艰而不为,不以任重而畏缩”的锐气勇气,激发“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情壮志,在新征程上大力弘扬“三北精神”,自觉承担起新时代赋予我们的光荣使命、重大责任,坚定做好自己的事,跑好属于我们这一代人的历史接力棒,努力担负起雁门关长城文化创造性转化、创新性发展的使命。(作者 杨继东)

(责任编辑:卢相汀)