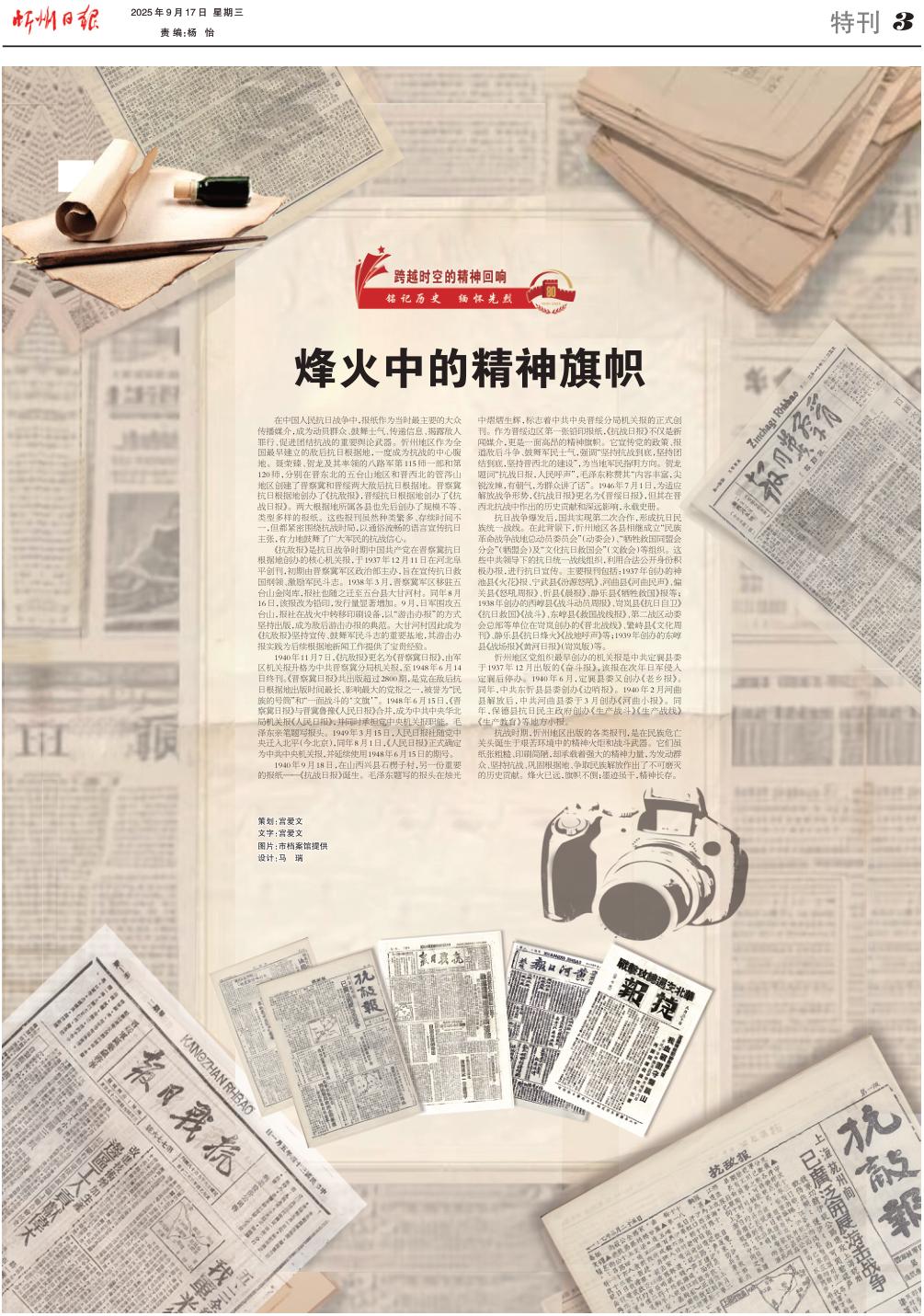

在中国人民抗日战争中,报纸作为当时最主要的大众传播媒介,成为动员群众、鼓舞士气、传递信息、揭露敌人罪行、促进团结抗战的重要舆论武器。忻州地区作为全国最早建立的敌后抗日根据地,一度成为抗战的中心腹地。聂荣臻、贺龙及其率领的八路军第115师一部和第120师,分别在晋东北的五台山地区和晋西北的管涔山地区创建了晋察冀和晋绥两大敌后抗日根据地。晋察冀抗日根据地创办了《抗敌报》,晋绥抗日根据地创办了《抗战日报》。两大根据地所属各县也先后创办了规模不等、类型多样的报纸。这些报刊虽然种类繁多、存续时间不一,但都紧密围绕抗战时局,以通俗流畅的语言宣传抗日主张,有力地鼓舞了广大军民的抗战信心。

《抗敌报》是抗日战争时期中国共产党在晋察冀抗日根据地创办的核心机关报,于1937年12月11日在河北阜平创刊,初期由晋察冀军区政治部主办,旨在宣传抗日救国纲领、激励军民斗志。1938年3月,晋察冀军区移驻五台山金岗库,报社也随之迁至五台县大甘河村。同年8月16日,该报改为铅印,发行量显著增加。9月,日军围攻五台山,报社在战火中转移印刷设备,以“游击办报”的方式坚持出版,成为敌后游击办报的典范。大甘河村因此成为《抗敌报》坚持宣传、鼓舞军民斗志的重要基地,其游击办报实践为后续根据地新闻工作提供了宝贵经验。

1940年11月7日,《抗敌报》更名为《晋察冀日报》,由军区机关报升格为中共晋察冀分局机关报,至1948年6月14日终刊。《晋察冀日报》共出版超过2800期,是党在敌后抗日根据地出版时间最长、影响最大的党报之一,被誉为“民族的号筒”和“一面战斗的‘文旗’”。1948年6月15日,《晋察冀日报》与晋冀鲁豫《人民日报》合并,成为中共中央华北局机关报《人民日报》,并同时承担党中央机关报职能。毛泽东亲笔题写报头。1949年3月15日,人民日报社随党中央迁入北平(今北京),同年8月1日,《人民日报》正式确定为中共中央机关报,并延续使用1948年6月15日的期号。

1940年9月18日,在山西兴县石楞子村,另一份重要的报纸——《抗战日报》诞生。毛泽东题写的报头在烛光中熠熠生辉,标志着中共中央晋绥分局机关报的正式创刊。作为晋绥边区第一张铅印报纸,《抗战日报》不仅是新闻媒介,更是一面高昂的精神旗帜。它宣传党的政策、报道敌后斗争、鼓舞军民士气,强调“坚持抗战到底,坚持团结到底,坚持晋西北的建设”,为当地军民指明方向。贺龙题词“抗战日报,人民呼声”,毛泽东称赞其“内容丰富,尖锐泼辣,有朝气,为群众讲了话”。1946年7月1日,为适应解放战争形势,《抗战日报》更名为《晋绥日报》,但其在晋西北抗战中作出的历史贡献和深远影响,永载史册。

抗日战争爆发后,国共实现第二次合作,形成抗日民族统一战线。在此背景下,忻州地区各县相继成立“民族革命战争战地总动员委员会”(动委会)、“牺牲救国同盟会分会”(牺盟会)及“文化抗日救国会”(文救会)等组织。这些中共领导下的抗日统一战线组织,利用合法公开身份积极办报,进行抗日宣传。主要报刊包括:1937年创办的神池县《火花》报、宁武县《汾源怒吼》、河曲县《河曲民声》、偏关县《怒吼周报》、忻县《晨报》、静乐县《牺牲救国》报等;1938年创办的西崞县《战斗动员周报》、岢岚县《抗日自卫》《抗日救国》《战斗》、东崞县《救国战线报》、第二战区动委会总部等单位在岢岚创办的《晋北战线》、繁峙县《文化周刊》、静乐县《抗日烽火》《战地呼声》等;1939年创办的东崞县《战场报》《黄河日报》(岢岚版)等。

忻州地区党组织最早创办的机关报是中共定襄县委于1937年12月出版的《奋斗报》,该报在次年日军侵入定襄后停办。1940年6月,定襄县委又创办《老乡报》。同年,中共东忻县县委创办《边哨报》。1940年2月河曲县解放后,中共河曲县委于3月创办《河曲小报》。同年,保德县抗日民主政府创办《生产战斗》《生产战线》《生产教育》等地方小报。

抗战时期,忻州地区出版的各类报刊,是在民族危亡关头诞生于艰苦环境中的精神火炬和战斗武器。它们虽纸张粗糙、印刷简陋,却承载着强大的精神力量,为发动群众、坚持抗战、巩固根据地、争取民族解放作出了不可磨灭的历史贡献。烽火已远,旗帜不倒;墨迹虽干,精神长存。

策划:宫爱文

文字:宫爱文

图片:市档案馆提供

设计:马瑞

(责任编辑:卢相汀)