经先秦两汉的漫长发展,到了魏晋南北朝,自然山水逐渐进入文人墨客视野,成为兼具物质性和人文性的审美对象。南朝时期,“山居”成为当时颇为引人注目的文化现象,这不仅与南方不断得到开发有关,也反映了南朝文人亲近自然山水、追求个性独立的审美观念。

据史料记载,南朝百余年间,文人“山居”生活大致有以下三种类型:一是较为纯粹的遁世隐逸,如褚伯玉的“少有隐操,寡嗜欲。年十八,父为之婚。妇入前门,伯玉从后门出。遂往剡,居瀑布山。性耐寒暑,时人比之王仲都。在山三十余年,隔绝人物”,其“山居”生活以离群索居为特点;二是年老之后退隐“山居”,如南朝梁大臣王规,晚年“辞疾不拜,于钟山宋熙寺筑室居焉”,是一种看透宦海浮沉后的超然选择;三是兼讲学和游山玩水,最具普遍性,如南朝齐教育家沈麟士曾“隐居余干吴差山,讲经教授,从学士数十百人,各营屋宇,依止其侧”,道士顾欢“隐遁不仕。于剡天台山开馆聚徒,受业者常近百人……晚节服食,不与人通。每旦出户,山鸟集其掌取食”,两人的“山居”生活,实际兼有避世和授徒讲学的双重性质。《梁书·何胤传》载,何胤先后在东山、若邪山及秦望山隐居,也是以讲授儒学为主;《陈书·沈德威传》写,沈德威在梁太清末年“遁于天目山,筑室以居,虽处乱离,而笃学无倦,遂治经业”;《陈书·张讥传》讲述张讥“性恬静,不求荣利,常慕闲逸。所居宅营山池,植花果,讲《周易》《老》《庄》而教授焉”。

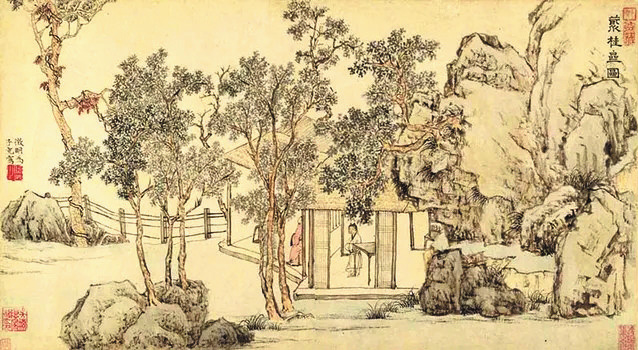

南朝文人的“山居”生活,在文学中也有生动表现。谢灵运即代表人物之一,他在继承祖业基础上,“并有故宅及墅,遂移籍会稽,修营别业,傍山带江,尽幽居之美。与隐士王弘之、孔淳之等纵放为娱,有终焉之志”。在谢灵运看来,“山居”是一种具有悠久传统的生活方式,他的《山居赋》以始宁墅为蓝本,从上古穴居一路说到当时的文人“山居”,旁征博引,纵横捭阖,不仅细致描绘了自己始宁墅的内外布置,还提及了山中的亭台楼榭、飞禽走兽、花草树木,重点表现“有异乎市廛”的生活情趣,抒发了自己的思古幽情和“心放俗外”的隐逸情怀。

南朝另一位深入描绘“山居”生活的著名文人,是齐梁之际思想家刘峻,其代表作品有《东阳金华山栖志》《始居山营室诗》等。与谢灵运对始宁墅穷形尽相的描摹相比,刘峻则重在表现“山居”生活的人文特性。他本来是安成康王萧秀的幕僚,后来“复以疾去,因游东阳紫岩山,筑室居焉,为《山栖志》,其文甚美。”

《东阳金华山栖志》以作者隐居金华山十余年的生活为基础,特别以所居山舍为中心,采取移步换景式的全景描述,把从山麓抵达山居之所的过程完全呈现出来,辅之以介绍金华山的诸多文化景观,可谓一幅精彩细致的金华山名胜导游图。另外,此文也可与其《始居山营室诗》一诗对读,更能看出刘峻对“山居”生活的精心安排。其山居之所“凿户窥嶕峣,开轩望崭崱”,选择了开阔平整之处,既适合建造面积可观的房宇,满足基本生活需要,又方便广招生徒讲学,可见其生活属于前文所述的第三种“山居”类型。

《梁书》中曾记载刘峻“居东阳,吴会人士多从其学”,追随其问学者有官员、士人、道士、僧侣等,不一而足,说明刘峻的“山居”之所已演化成儒释道学术文化交流之地。而其居所周围则是“激水檐前溜,修竹堂阴植。香风鸣紫莺,高梧巢绿翼。泉脉洞杳杳,流波下不极”,茂林修竹、潺潺流水、飞禽翔集,幽雅的环境显示出田园诗意般的生活情趣,也体现了刘峻作为主人对居所安排的良苦用心。《山栖志》中的描述与此大致相似:“寺观前皆植修竹,檀栾萧飋,被陵缘阜。竹外则有良田,区畛通接。山泉膏液,郁润肥腴。”诗情画意的美丽图景与多元文化融合的特征相得益彰,南朝文人“山居”生活的丰富多彩,于此可见一斑。

这种融自然性、人文性和艺术性于一体的“山居”生活,在南朝文士中不仅成为一种普遍的社会风气,而且深刻影响了当时人们的生活理念,即在日常生活中追求审美化、艺术化。据《南齐书》记载,萧子良“移居鸡笼山邸,集学士抄《五经》、百家,依《皇览》例为《四部要略》千卷。招致名僧,讲语佛法,造经呗新声,道俗之盛,江左未有也。”他在鸡笼山的居所集合众多文士,从事图书修撰,不同思想相互激荡,造就颇具声律之美的“经呗新声”,形成了一道引人注目的文化景观。萧子良在《行宅诗》中也写了自己“山居”生活的感受——“幼赏悦禽鱼,早性羡蓬艾”,诗序中说明他之所以有如此选择,主要是受自然山水的感召:“余禀性端疏。属爱闲外。往岁羁役浙东。备历江山之美。名都胜境。极尽登临。山原石道。步步新情。回池绝涧。往往旧识。以吟以咏。聊用述心。”

表现“山居”生活的审美体验,也多见于其他南朝文人的作品。如吴均《山中杂诗》三首,“山际见来烟,竹中窥落日。鸟向檐上飞,云中窗里出”“绿竹可充食,女萝可代裙。山中自有宅,桂树笼青云”“具区穷地险,嵇山万里馀。奈何梁隐士,一去无还书”;何逊《答高博士诗》,“北窗凉夏首,幽居多卉木。飞蜨弄晚花,清池映疏竹。为宴得快性,安闲聊鼓腹。将子厌嚣尘,就予开耳目”。吴均诗中的“山居”生活透露出那些厌倦尘俗之士归隐山林的恬静之趣,何逊之诗则表现了“山居”生活所形成的思想理念对文人日常生活的深刻影响。即使没有自然山林的物质条件,生活依然可以通过花草竹木、清流绕径获得脱俗快活之感,显示出南朝文人以山水花竹娱情、怡然自得的生活情趣。

著名学者唐长孺曾指出,在南迁之后,经历北方战乱的世家大族占据了山川林泽的广大土地,这是南朝文人体验“山居”生活的现实基础。而物我两忘、逍遥自由的文化追求,则推动文人走向山林草野,借此寻求人生和自然的真谛。加之东汉后期以来隐逸风尚的流行,促使众多南朝文人自觉选择“山居”生活。不仅体现了他们重视生活质量、修身养性的生活态度,也表现出追求天人合一、自得其乐的审美趣味。因此,南朝文人的“山居”生活,与西方“人,诗意地栖居”的理想具有深层相通之处,也是我国古代文人群体精神旨趣和审美理想的重要表征。(李 伟)

(责任编辑:卢相汀)