东岔口“莲峰山”

摩崖石刻

初秋时节,在曹家庄村退休教师王和和的引导下,我们一行四人,从奇村镇曹家庄村出发徒步探寻莲峰山。沿着羊肠小道,历经3个多小时攀登,来到海拔2000多米的“鹰座岭”山口处。举目四望顿觉天高云淡,山上视线开阔,难怪这座山起名“鹰座岭”,分明只要有一只老鹰立于山顶瞭望觅食,四周猎物的动向会尽收眼底。不知名的野花、野草争奇斗艳,枝繁叶茂的楸树、桦树为我们庇荫遮阳。继续往上攀爬,形状奇特的岩石簇拥在一起,组成酷似“莲花”的形状,稳稳地安放在山顶,这就是我们要找的“莲峰山”。

在山腰处的荆棘丛中,我们寻觅到清康熙58年(1719年)所建“莲峰山龙泉寺”遗址。这座古庙遗址坐北向南,坐落在莲峰山坳的风水宝地。还有一处由十几层花岗岩石条砌就的高台,地面可视高度约2.5米,长约30多米。在高台的中部,有一孔宽不足2米的石碹“山门”。山门顶端残留嵌入条形额匾的痕迹。当我们弯腰顺着长约3米多深的“山门”进入后,眼前又出现十几层高的石台阶。大家互相照应着登上台阶,来到高台上的开阔地。这块紧靠山坡的半月形开阔地,约有两个篮球场大小,庙宇等建筑已不复存在。好在地面东侧的草丛中,王老师找到那通依然矗立的石碑。

碑高1.6米、宽0.8米、厚约0.2米。碑身正面题写《莲峰山龙泉寺碑记》。由于年代久远,部分文字被剥蚀不可通读。只可见正文7列,每列26字,字体大小不足2厘米,共约180字。主要阐述“莲峰山之胜景,自明景泰年间(1450年)以来,青松柏杨畅秀,山青木乔与日月争光……。难料崞邑(原平)知县将莲峰山献出,致莲峰山树木、庙宇遭巡抚毁损。清康熙54年(1715年),本村善人闫孔俊、杨顺元、吕俊等人募化资财,新建佛殿三间、南楼一座、钟楼一座。两廊禅房圣像森严,庙宇赫然。……无不为之赞美焉,诚哉胜景也。石以是为记”。署名7列,记有儒学廪膳生员杨清撰等。撰稿时间落款,清康熙39年(1700年)。立碑时间落款,清康熙58年(1719年)孟秋辛卯日。山门、南楼、钟楼、佛殿、禅房、塑像一应俱全。可以想像当年寺院一定是钟声悠扬,香火不断……

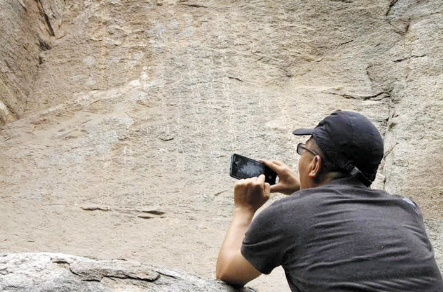

离开龙泉寺遗址,四人顺着石阶退下庙宇高台,在王老师的引导下,寻找那片记忆中的摩崖石刻。终于在高台东侧约40米处的山体上,发现高悬两米的摩崖石刻。一片岩壁上刻有国子监生行书《龙泉寺记》。岩壁上凿刻有一方石窟,石窟内供奉“龙王”,石窟外悬挂有当地村民来此求雨成功的锦旗。大家出于好奇,搭人梯攀岩,仔细辨认石刻字面,想看个究竟。整个石碑高不达3米,宽约2米,整体呈含胸内敛之势,可蔽风雨侵蚀。却因时年久远,底部泥土沉淀遮挡,部分文字不可通读。粗略判断全文10列,每列32字,单字大小7厘米,共约300余字。

日渐西斜,迈着蹒跚的步履返程,一路回望曾经领略的青山美景,来到王老师在曹家庄的住房。一次难得的相随初探,一顿香味十足的“麻麻花拌汤”,赶走了全天徒步探访的辛劳,带着无尽的思索乘车返城。回望窗外似曾相识的美景,对大自然的敬畏愈发浓厚,历史先贤留给我们的思考更加深刻。我们应该把“禁山防火、保护植被”与“建设美丽乡村、发展乡村经济”协调起来,蹚出一条振兴乡村、转型发展的新路;把山水景观、人文历史整合起来,打造可持续发展的康养和生态旅游产业,造福一方百姓。 陈世琦