禹王洞梁兴国摄

系舟山秋色赵富杰摄

七岩山庙会张晋兰摄

南庄张晋兰摄

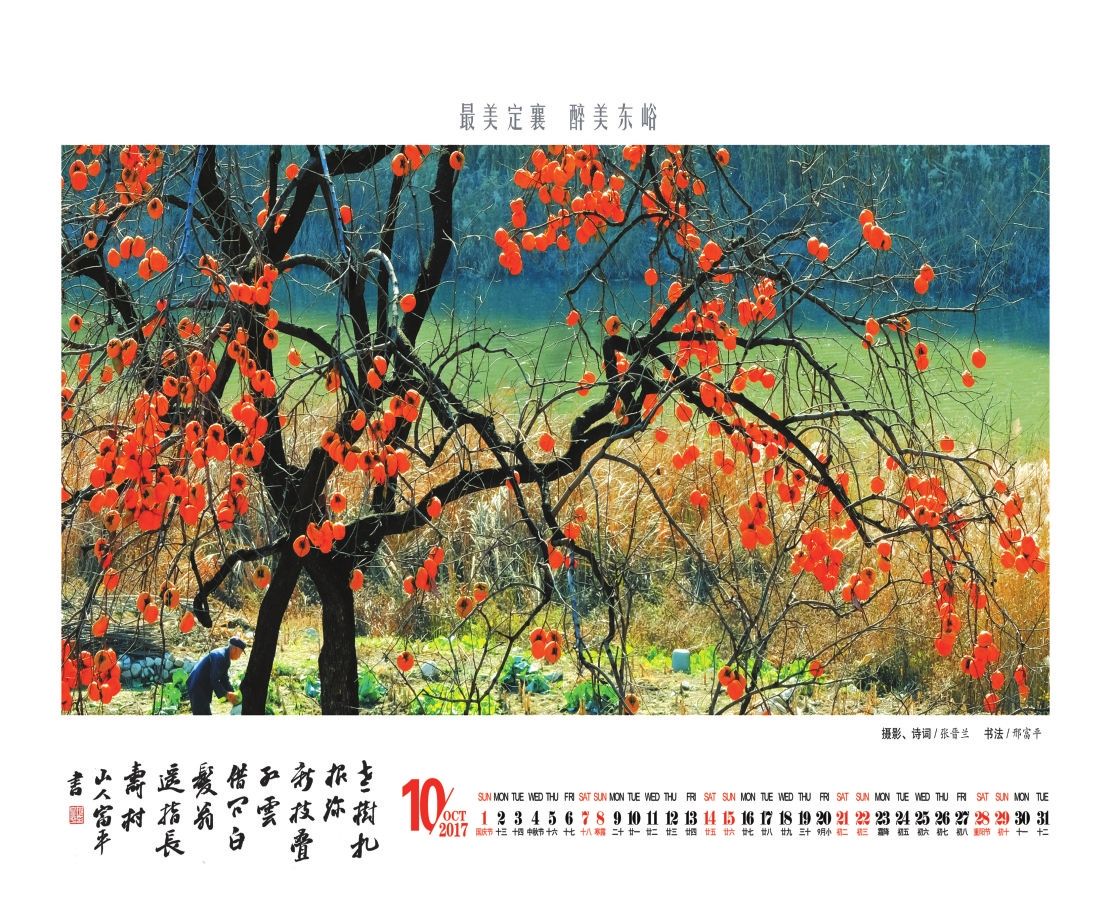

柿子红了张晋兰摄

北道沟红叶

柳林尖

丛蒙山

板寺山圣母堂

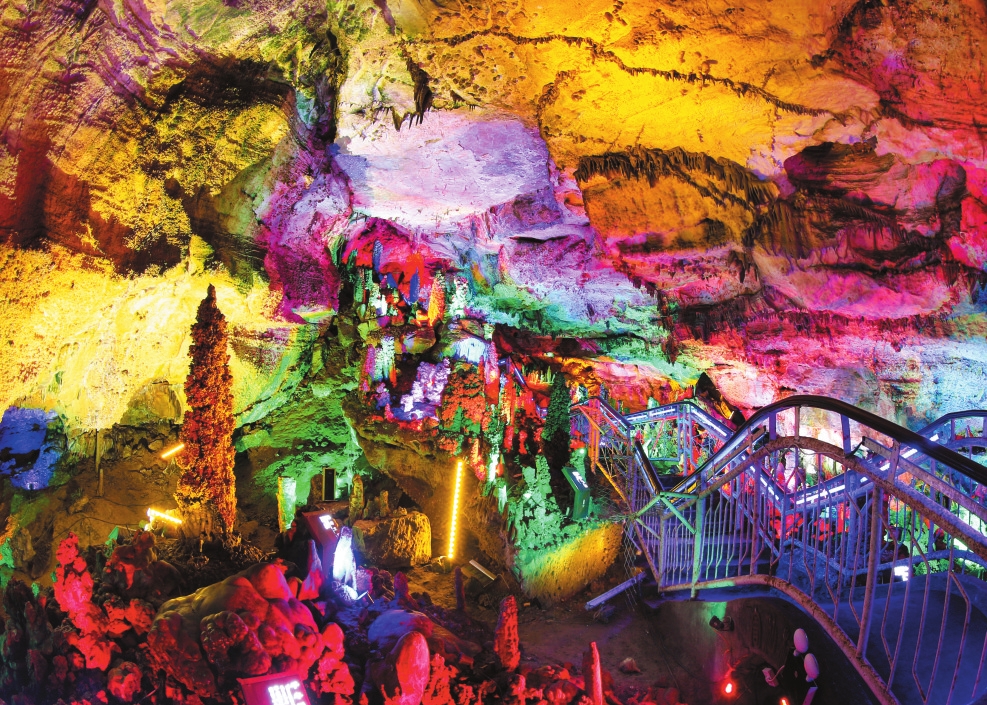

系舟山禹王洞:

地壳运动的奇幻馈赠

系舟山是一个地质宝库。四亿年前,这里曾是一片汪洋大海,直到七千万年前,华北发生剧烈的造山运动,海床上升为陆地,太行山脉由此形成。山体主要由石灰岩构成,这是溶洞形成的物质基础。

系舟山有许多溶洞,有白龙洞、黑龙洞等,其中禹王洞是最大的一座天然溶洞,号称华北第一溶洞,洞内九曲回环,钟乳石如群狮迎宾、金龟出洞,洞外系舟山林海如涛。

相传四千年前,洪水肆虐华夏,大禹沿汾河泛舟北上治水时,将船系于一座山中。这座山因此得名“系舟山”,而山腰处一座巨大的天然溶洞,因大禹曾在此居住,得名禹王洞。

洞内至今矗立着一尊石像,形态酷似禹王身影,静观着千万年时光流转。

禹王洞坐落在忻州城南20公里的系舟山腰,一座巨大的三角形洞口镶嵌于悬崖峭壁之上,海拔1768米。旧地方志称其为“仙人洞”,直到一段治水传说才赋予了它新的名字。

明代《忻州志》记载:“仙人洞,在福田寺左,相传通平山县,产玛瑙。”这段记载揭示了另一个秘密——洞穴可能通往河北平山县。1992年开发时探明深度已达2000余米,但实际长度仍是未解之谜。洞内恒温在8-11℃之间,形成“盛夏凉风习习,寒冬温暖如春”的独特微气候。当游客沿着依岩而建的“天梯”或乘坐索道抵达洞口时,便踏入了一个四季恒常的时空胶囊。

1992年,忻州市政府与当地驻军联合开发禹王洞,修筑盘山公路、架设索道,整修出700余米游览线路。洞内被划分为议洪厅、治洪厅、泄洪厅三座大厅,以及金龟洞、水晶洞、无底洞等十个特色洞穴。

游客沿着精心设计的路线,可观赏50多个景点。其中“群狮迎宾”,洞口一组石笋形似雄狮列队,栩栩如生;“金龟出洞”,巨石形成的龟状奇石,仿佛正探秘人间;“瑶池仙境”与“蓬莱仙岛”,灯光下的石幔如天宫云霞;“镇海宝塔”,高1.8米的花团状石塔,景象奇丽。最令人惊叹的是洞内的“冰瀑世界”。在水晶洞和一线天区域,岩溶从洞顶倾泻而下,形成各种瀑布奇观:有如长白山瀑布的白练悬空,有如黄果树瀑布的气势恢宏,还有黄岩大瀑布的玲珑剔透。一处名为“禹王观瀑”的景点,更让游人仿佛看见大禹治水时三过家门而不入的身影。

系舟山国家森林公园占地11万亩,森林覆盖面积2.3万亩,这里有油松、白桦、杉树等232种树木,以及丁香、黄刺玫等灌木。阳春晴雪、盛夏珍珠、金秋果实、初冬红叶,四季风景各具韵味。今日的禹王洞风景区,已成为集登山探险、避暑观光、文化交流于一体的综合性旅游区。从太原出发,仅需1小时车程,游客便能穿越七千万年时光,感受“洞中一日,人间十年”的奇幻体验。

系舟山茶马古道:

茶道遗存的文化地标

百里系舟山曾经是中国南北交通的一条重要通道,这里有一条贯通南北的经济文化血脉——茶马古道。

忻州自古享有“晋北锁钥”之誉,北揽云朔,南扼太原,战略地位举足轻重。在万里茶道的宏大版图上,忻州是无可替代的中转站。历史上,茶叶从南方产区经水路抵达河南社旗县后,转陆路穿越太行峡谷,进入晋中平遥、祁县等地休整,继而北上忻州,最终通往张家口及蒙古草原。此外,忻商程化鹏推动开辟的西路贸易线(经忻州至归化,达乌鲁木齐、塔尔巴哈台)同样以忻州为起点,成就了“万里茶道分支枢纽”的历史地位。

走在系舟山的山间,可以看到多处茶马古道的印记。比如小五台山古道、石梯子山古道、七岩山古道等。在忻州石岭关关城村的商号捐资碑刻着“德义成”“隆兴德”等老字号之名;雁门关深达寸余的车辙印痕,是无数运茶车轮碾出的时光刻痕;乾隆三十六年立于关前的“分道碑”,以官方规制协调商队分道而行,印证着“过雁门者必取道忻州”的盛况。

忻州古城作为万里茶道申遗点,至今保留着明代瓮城、秀容书院、财神庙等建筑。财神庙曾设商会与会馆,商贾云集,门楼“会馆”二字犹存,当年商队北出雁门关的“路引”即发于此。

忻商作为晋商劲旅,在茶道史上书写了浓墨重彩的篇章。代表人物程化鹏,其忻州祖居门楣上“履谦恒益”的砖雕,凝练着“行商以谦,持守生益”的忻商哲学。他更以远见推动清廷签订《中俄伊犁塔尔巴哈台通商章程》,开辟西路贸易线,使安徽建德朱兰茶经忻州中转,远销新疆。这种“敢为人先、信义为本”的精神,正是晋商纵横欧亚的根基。

茶马古道不仅是一条运输茶叶的商路,更是“各民族交往交流交融的见证”。系舟山下的车辙、雁门关前的碑石、古城中的会馆,共同镌刻着中华民族多元一体的历史密码。当游人在忻州古城的茶楼品茗听戏,或在太行公路上自驾穿行时,他们触碰的不仅是山水与古迹,更是一条用马蹄与梦想踏出的文明之路。

定襄南庄:

奇特的北方小桂林

在系舟山的大山深处,有一个风景绝美的地方,被称为“北方小桂林”,它就是定襄南庄。

秋天的南庄是一个多彩的海洋。黄栌和椿树的红叶像晚霞一样映红了山崖与河谷;灯笼一样的金黄色柿子色泽诱人,挂在高高的柿树上;依旧翠绿的花椒树枝头,一簇簇鲜红的花椒若隐若现;婆娑的黑枣树上星星点点,长满褐色的果实,沉甸甸的,压弯了树梢。

小溪清澈碧绿,叮咚作响。云雀和野山鸡唱着欢快的歌谣。

如果把南庄的美景比作美酒,那么,满山红叶就是一杯醇香的葡萄酒;金黄的柿子则是回味悠长的白兰地;花椒香气浓郁,堪比一杯高度的浓香型白酒……这酒,让人未饮先醺,远远走来,酒不醉人,人已自醉。

许多人都喜欢到远方去旅游,认为只有到外地的风景名胜地才是真正的旅游。经过舟车劳顿,远隔万水千山,可以涉猎到奇异的风光、别样的人文,获得独特的人生享受。但是我走得越远,看得越多,越会感觉到我所居住的忻州,本身就是一个难得的旅游胜地。

忻州有许多独特的景致。其中,南庄就是一个遗世独立、仿如世外桃源一样的好去处。

每年暮秋和初冬,我总会抽时间去南庄走走,因为南庄的秋色着实让我迷恋和陶醉,以至魂牵梦萦。有时忙于杂事,无法成行,就会觉得这个秋天,像是缺了一点什么东西似的。

南庄由一河谷(滹沱河谷)、两山寨(七节寨、八节寨)、三崖沟(水头沟、地公沟、白玉沟)组成,谷峰回转,峭壁对峙,林木繁茂,风光旖旎,素有“北方小桂林”之称。

这里是忻州市海拔最低处,气候温和湿润,千姿百态的山石、四季潺潺的流水、纵横交错的沟谷、依山而建的村落,无不散发着迷人的魅力。河谷遍布花椒、柿子、核桃、黑枣、香椿、金丝小枣等经济林木。春夏之时,山花烂漫;白露期间,椒赤似火;寒露前后,柿橙叶红,到处五彩缤纷。独特的风俗民情与清幽的自然环境完美融合,构成一幅古朴自然的山水画卷。

白玉沟、红叶谷是两处极美的去处。

白玉沟较浅,一条小溪顺沟而下。造型各异的石头给人以无限的想象空间:有的像扭头卖萌的乌龟,有的像负重前行的骆驼,还有的如苍龙、似伏虎,栩栩如生。

红叶谷是一条长达十几公里的狭长山谷,开阔处大如庭院,狭窄处头顶只露一线天空。每到秋季,红叶树仿佛约好似的于山谷间竞相争艳,红色或浅或深,红绿相间、红黄浸染,一片红叶缤纷的世界。

南庄的房屋依山而建,多由青石垒成。滹沱河从村旁流过,永不停息,养育着这里的人们,造就了他们善良包容和勤劳乐观的品格。

在南庄宁静的村落里,老人们悠闲地坐在树下聊天,鸡犬在街巷里自在地游荡。房前屋后,村庄四周,河畔山谷,到处生长着茂密的树木,重重叠叠,遮天蔽日。晚秋时节,这些树木枝头上硕果累累,煞是喜人。从天而降的瀑布飞珠溅玉,长长的铁索吊桥悠悠地晃荡着,那桥上背着背篓的女人却步履悠然。整个河谷弥漫着莫名的欢乐气氛。

农历壬辰年初秋的一天,我约了老曹和小安,三家十余人分乘三辆车又来到南庄。虽然秋色还不算浓,但山坡沟壑,已然色彩纷呈。风吹叶动,一树引领,满山呼应,蔚为壮观。透过清澈的河水,水底五彩的鹅卵石在阳光下清晰可见。知名的和不知名的鸟儿四下里鸣叫着,像是吟唱一首丰收的颂歌。大人和孩子们都被眼前的景色迷醉了,一直玩到日头西斜,才恋恋不舍从峡谷深处走出来。

白玉沟村的老戎夫妇为我们准备了一顿地道的土饭,凉拌苦菜、大烩菜、蒸莜面窝窝,还有自家酿制的黄酒。饥肠辘辘的我们吃得异常香甜。黄酒甘醇清悠,竟让我微微有了醉意。

饭后,我递给老戎三百元钱向他致谢。老戎不好意思地说:“粗茶淡饭,哪能值这么多钱!我前几天套住一只山鸡送给你们吧。”说罢,拿过一只笼子来,里面有一只山鸡,正扑棱着翅膀挣扎。我一看,天呐,竟是一只雌性的褐马鸡。望着老戎单纯质朴的双眼,真不知该如何与他分说。看来,这个“珍贵的礼物”,我必须得收下了。

走出门去,我打开笼子,褐马鸡迟疑一下飞走了。回头我对老戎夫妇笑着说:“这只‘山鸡’很珍贵,就让她回到大山里去,自由飞翔吧。”

褐马鸡是国家珍稀鸟类,山西省省鸟,花翎鲜艳、步态优雅、健勇善斗,有至死不避艰险之品性。这样一种大自然的精灵,选择在南庄这块灵秀之地流连、生息,足见其生态之良好,环境之优美。

采菊东篱下,悠然见“南庄”。南庄如一道屏障将城市的喧嚣隔离开来,让人轻易地放下所有的心事,自在徜徉。

我真有点羡慕老戎夫妇,每天生活在这样的好山好水间,日出而作,日落而息,怡然自得。

秋天又快到了,好想再去南庄,在它动人的秋色里,大醉一场。

红叶谷、北道沟:

且看红叶缤纷时

系舟山的秋天五彩斑澜、美不胜收,最美的是那红叶谷、北道沟、南道沟红叶。每逢仲秋,户外徒步观赏红叶是绝对不能错过的一场视觉盛宴。

戊戌年的秋天来得快,走得急,似乎还没有让人体味浅秋的感觉,就直接到了深秋。九月初下了几场连阴雨,天气就逐渐转凉了。十月初,满山满坡的叶子就迫不及待地红了。

为了寻找秋天最秀美的红叶,定襄驴友跃伟邀请我们结伴而行,前往北道沟。驱车沿着曲曲弯弯的乡间小路行进二十余里之后,在瓦扎坪村驻车,开始徒步。

从北道沟峡谷中顺谷而下,两边的美景次第展开,百草葳蕤,黄色的野菊花迎风摇曳,长穗卫茅在秋风中晃悠,似乎在向我们颔首微笑。

山谷落差很大,流水冲刷的巨石上留下许多或圆或扁的水潭,明镜般的水潭倒映着人影,煞是好看。有几处很险峻的路段,大家你帮我让、相扶相携,安全通过。

沿着河谷往前走,山两边绿树丛中出现零星的红叶,红叶仿佛向我们招手。走到峡谷中央,出现了大片的红叶,再往前走,红叶越来越多,漫山遍野一片红色世界,有微红的、浅红的,有酡红的、酒红的,有红绿相间的、红黄相间的,还有橘黄色的、金黄色的。由近及远,一片以红色为主调的缤纷世界,红得耀眼,红得光彩夺目,我们迷醉其中。

在这空山之中,除了沙沙的同伴脚步声,没有鸟啭,没有虫鸣,也没有人语。大概此时,大家都受了大自然的吸引,被罕见的无法抗拒的美所折服,个个默无声息、尽情地欣赏着这烂漫的无边红叶。

近处的片片红叶是柔美的,而远处那漫山的红叶是无比壮美的,似朝霞、似火焰。我们好像已经不是现世的人,而变成了中古世纪浪漫时代的人了;我们已经不是现实中的人,而变成了山水画中点缀的人物了。

人们对红叶的喜爱与赞美由来已久,留下许多佳句。唐代诗人王维的“荆溪白石出,天寒红叶稀”,白居易的“寒山十月旦,霜叶一时新”“不堪红叶青苔地,又是凉风暮雨天”,是从不同角度、不同心境赞美红叶的;杜牧的诗句“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,将秋喻春,秋比春红,堪称千古绝唱;南唐李煜的“山远天高烟水寒,相思枫叶丹”,宋代晏几道的“红叶黄花秋意晚,千里念行客”,红叶黄花,意味深长。红叶是秋的使者、秋的精灵,带给人们秋天的遐想、秋天的感叹!

登上山顶,围炉而坐,煮茶品茗。红树之下,我们躺在松软的秋草上,像卧牛一样悠然、惬意。夕阳西下,遥望无边红叶,整个山冈像被点燃一样,蓬勃地燃烧着。这是最浓郁最深情的秋色,这秋色堪比一杯浓香馥郁的葡萄酒,让人闻香即醉,醉而不醒。这红叶让我激情澎湃,热血沸腾,让我为生命讴歌,为大地讴歌。自然之秋可以如此绚烂,生命之秋何必黯然。中年之后的每一天,都要为如秋之红艳一般的生活而努力,希望我们的人生之秋也过得像这秋天一样灿烂而缤纷。

我赞美秋天,赞美这北道沟的无边红叶!

黄昏时候,转了一个椭圆形环线,回到瓦扎坪村。瓦扎坪是一个曾经有近千人的美丽乡村,随着城市化推进,如今人去村空,只留下三个人放牧着近千头山羊。羊儿回栏,倦鸟归巢,一派祥和的乡村牧归图。

忻州有许多赏红叶的地方,陀罗山、五台山、五龙池、小五台、系舟山、红叶谷等,其中红叶最集中的是红叶谷,红叶谷北面北道沟的红叶是最壮观、最漂亮的。

一年好景君须记,最是红叶缤纷时。

登系舟山主峰柳林尖:

最完美的户外体验

柳林尖是系舟山最高峰,海拔2101米。国庆假期,我们一行十人成功登顶,完成了一次挑战之旅、探险之旅、极限之旅。

柳林尖山势险峻,荆棘丛生,罕有人至。离柳林尖最近的是忻府区董村镇的白家山村,位于系舟山北麓。为了找一个向导,我们骑行队四名队友三访白家山。

白家山村有两百多口人,而去过柳林尖且登顶的并没有几人。第一次造访白家山村,我们先找到白家山西面两公里处的肖家山村,四处打听未找到合适人选。二访白家山找到两位四十多岁的村民,他们十几年前曾去过柳林尖,说自己还能找到上山的路,但要的工钱很高,一天五百元。骑友们觉得不太靠谱,只好第三次再访白家山。队长叶儿提议找一个羊倌当向导,只有羊倌可能熟悉上山的路。这回我们直奔白家山村老羊倌的家,找到张羊倌。他爽快地答应了。他说,柳林尖虽险,但值得一去,还给我们介绍了登柳林尖的难度和注意事项。大家觉得这个羊倌可靠可信,事实证明我们的判断是对的。柳林尖登顶,张羊倌危难之时显身手,立下奇功。

早晨六点与羊倌会合后直抵系舟山脚下,大家背好干粮和水便开始登顶。此时,谁也没有想到这次登顶难度有多大,挑战有多强!

山口是一个废弃的采石场。沿着碎石路进入,是一条洪水冲下的卵石路,越往里走越险峻,山势崔嵬,怪石嶙峋。西峰上有一块很像骆驼的巨石,北峰上有一块像钟馗的石头,还有一块老人抱娃石……往前走,北面山垭口隐隐可见一处人造石景,张羊倌介绍那里名叫“土匪窝”,是民国前一伙土匪的山门,但今天肯定没时间上土匪窝了。

再往里走,我们开始手脚并用,沿石崖走“之”字形向上攀缘。登上石崖,是一片荆棘丛生的陡坡,各种形状的灌木密密麻麻。酸刺、黑格铃、刺梅、野山桃等,许多都是带刺的,刺梅的刺尤其尖利,不小心划到脸上就会留下血印。走了一会儿,就有两位队友脸上挂了彩,大伙更小心了。在羊倌带领下,队友列队缓慢前进,前后之间保持两米距离。如果靠得太近,前面的人拨开荆棘条会甩到后面的人身上或脸上;如果距离超过两米,就看不到前面的人在哪儿,找不到路了。

为了不至于迷路,队长叶儿行前准备了一捆红布条,边走边把红布条挂在灌木枝上。

走过一片荆棘林,忽遇一块巨石,之后眼前豁然开朗。放眼望去,群山环绕,松涛阵阵,红叶、黄叶、绿叶相间,层林尽染,秋意浓浓。美景让大家暂时忘记了疲劳!

再向前,是一片更茂密的荆棘林,坡度更陡了,大家顾不得丛林中有刺,相互搀扶着向前走。上面是刺人的荆棘,下面是万丈深渊,脚下的草有点湿滑,一旦踩空,可能粉身碎骨。羊倌一直提醒注意脚下,踩实了再迈步,真是心惊胆战。幸好前面出现了一处空地,大伙得以小憩,喝点水,补充一下体能。有三人主动放弃登顶,大伙商议后,剩余十人决定继续前进,完成登顶夙愿。三人原地守候,等大伙返回后会合。

再往上走,是一个巨石崖,更险更难了,要一步一停挪移,手攀着,人扶着、坐着、爬着前进。队友个个挥汗如雨,水壶里的水快喝完了,只能小抿一下润润嗓子。过了巨石崖,又是一片荆棘林。快到山顶的时候,眼前变得开阔,脚下是一片草甸。快步走过草甸,上到了柳林尖最顶端。无限风光在险峰,好一片莽莽苍苍的大好河山。

登顶时间为两点整。从山脚至山顶共用五个半小时。

顶上有一个片石垒起的小石堆,证明有人来过,但没有脚印和其他痕迹,说明已很久无人光顾。我们半躺在松软的草地上,微风吹来,好不惬意。

顶上虽好,我们却不敢久留。草草吃了干粮,便开始下山,因为更艰苦的挑战还在后面。往下走的时候,队长特意吩咐,不许留下一点垃圾,这是户外人必守的规矩。

上山容易下山难。往下走更困难、更艰险,大家的体力在下降,脚已隐隐作痛,小腿也开始酸困。真的是一步一惊,一步一险,用“惊心动魄”四个字来形容毫不夸张。越走越险,越走越慢。原计划下山时间和上山时间差不多,可以保证天黑前下山,但下山之艰难超出大家的想象。一是下山的路更难走,二是大家体力超支,所有人带的水已喝光,口干舌燥。每走一步脚都在痛,小腿已麻木,膝盖也开始酸疼……

眼看夜幕降临,队长要求大家咬紧牙关,加快速度。队友们相互鼓励,体能好的照顾稍差的。五名女士表现得异常坚韧,与平时表现大不相同。如果有人掉队,拉开距离,前面的队友会高喊一声网名,温暖的回声在空谷中久久回荡。

半道等候的三名队员与大部队会合。天已擦黑,大伙小心翼翼,屏住呼吸下山。张羊倌鼓励大家:“山下有一眼山泉,马上到山脚下了,再加一把劲。”大家闻之,精神一振,加快了步伐。望梅能止渴,看来这位张羊倌也有曹丞相的智慧呢。

一位年龄稍长的大姐,由于左脚有陈旧性骨刺,右脚又起了泡,每移一步都钻心地疼,走得很慢,走走停停,面对险境,她开始绝望,由小声啜泣到号啕大哭。似乎被传染,另一位女士也哭了。天已大黑,还有一段异常险峻的山崖路,大家都紧张起来,老队员们开始做原地扎营、守候的准备。这时,羊倌拉起大姐说:“来,我背你一段。”看着羊倌背着大姐走过惊险陡峭的山崖,众人惊讶,羊倌真神人也……

我暗想,羊倌哪里是神人,分明是凡人,也是血肉之躯,他一定也很累,只是比别人多了一份坚韧、一份责任、一份爱心。善良淳朴、可敬可爱的羊倌,他是这大山真正的主人!

八点多钟,所有的人都下到山脚,众人才长吁一口气。喝了甘洌香甜的泉水,稍作休息,我们开始拖着像灌了铅一样的双腿,忍着双脚剧痛,打着手电筒一瘸一拐从山脚下往外走。进来时半个小时的路,整整走了两个小时。

十一点十分到家。我是扶着楼梯一步一挪上楼的。两天后,蹲在马桶上起来的时候,双腿还生生地疼。

好一次难忘的柳林尖之行,有惊无险,堪称完美;身体仿佛进行了一次炼狱,却留下刻骨铭心的记忆。

板寺山:

异国风情的高山城堡

板寺山位于太原市阳曲县城东南15公里,海拔1760米,属于系舟山脉,南北连绵20公里,面积达450平方公里。

板寺山高峻幽深,松柏参差,环山叠翠,是太原市著名的林区。然而自然风光之外,板寺山更是一处融合华夏文明起源与西方宗教文化的双重圣地。

板寺山最初名为“汉山”,更名源于一段古老历史。据《左传·僖公二十五年》记载,春秋时期晋文公伐楚前占卜时得“黄帝战于阪泉之兆”,后果然大胜,于是在汉山建轩辕祠祭祀黄帝,山名遂改为“阪泉山”。

随着岁月流转,因山上建有纪念轩辕黄帝的庙宇,民间渐称其为“阪寺山”,后演变为如今的“板寺山”。

板寺山周边留存着大量与黄帝相关的历史遗迹与民间传说。山之西坡王兴坪村北有一条长三公里的土沟,被当地人称为“黄帝大道”。

道旁的小村名为“黄道沟”,此名承载着黄帝征战的古老记忆。更引人注目的是黄道沟村北约一公里处的一片开阔地——蚩尤坪,相传正是黄帝与蚩尤决战的历史现场。

据传,黄帝在此役中使用洛阳、洛阴两件法宝战胜蚩尤,而今当地两个村庄仍以洛阳、洛阴为名。这片土地上的50多个村落,几乎都建有轩辕黄帝庙,碑文记载着这段悠久历史。

板寺山最为世人瞩目的,是它拥有中国北方最大的天主教朝圣地的地位。山腰上矗立着著名的“阪泉山圣母堂”,全称为“天神之后圣母博俊古辣殿”。

这座教堂始建于18世纪70年代,占地达三万平方米。1897年—1898年间,意大利籍主教艾士杰与建筑师李有刚运用当地普通砖石,奇迹般建造出一座异国风情的高山城堡。教堂主体建筑简练垂直,顶部装饰方圆相间,数不清的十字架直指云天。内部则完全是西式的雕像、壁画和教务活动,让人恍如置身欧洲。

板寺山圣母堂的命运与中国近代历史紧密相连。20世纪六七十年代,圣母堂所有建筑均遭拆毁,异国风情的城堡式建筑群一度消失于山岭间。直到1986年,随着国家宗教政策的落实,太原天主教爱国会才重新修建了圣母堂。重建工程不仅恢复了圣母堂主体建筑,还在山路上修建了十四处苦路碑楼。这些白色哥特式建筑沿着朝圣之路依次排列,构成了一幅新的景观。

每年8月2日,板寺山迎来一年中最盛大的宗教活动——朝圣日。

云雾系舟

层林尽染 王欣 摄

山乡之秋 张晋兰 摄

(责任编辑:梁艳)