栗旭晨

原平古栈道 朱清云 摄

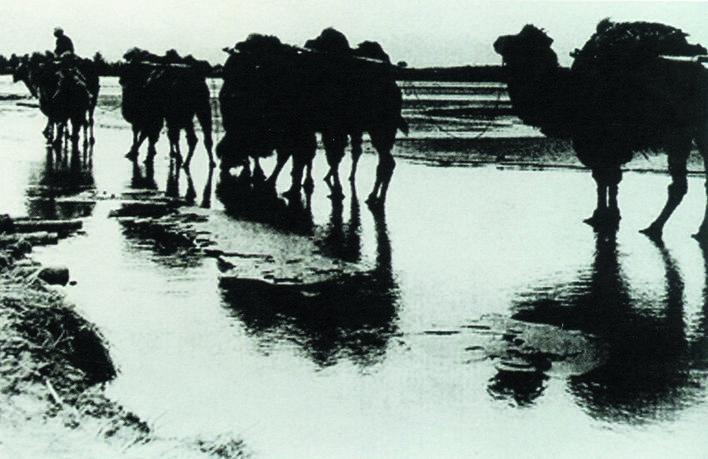

滹沱河上运输的忻商驼队 据《忻州记忆》画册

西口古道 王文君摄

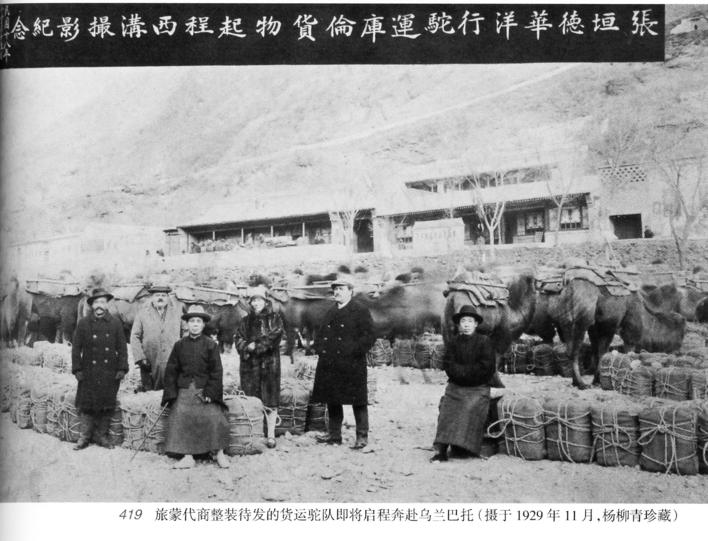

代县旅蒙代商驼队待发 据《代县老照片》

忻商在归化城(今呼和浩特市)开设的店铺 据《忻州记忆》画册

平型关大捷主战场乔沟 宫爱文摄

代县雁门关古道 杨继兴摄

崞阳古镇 王 坤摄

原平崞阳普济桥 王文君摄

春天山花烂漫,

夏天绿树成荫,

秋天红叶满山,

冬天白雪皑皑。

道旁林间,

留下多少回望与故事。

悠悠古道,

战争时期兵家必争之路,

和平年代车马喧闹。

漫步古道之中,

尽赏美丽风光,

找寻历史记忆。

古今交通动脉在此悄然“同框”,

天堑变通途,

处处是胜景。

芳草侵古道,飞马长嘶叫。古道,即古旧的道路,据《古道歇棚记》载:“古道者,古来人世跨空移时、运往行来之途;贯朝穿代,纫忧缀乐之线。”我国著名的古道有茶马古道、徽杭古道、夏特古道、京西古道等,是当时重要的军事和商贸通道,承载着丰厚的历史文化底蕴。古道是久远的,也是新生的,是连通古今的时空纽带,也是文化交融的生态走廊。

鲁迅先生在《故乡》中写道:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”千百年来,险峻的地理环境阻挡不了人们对沟通的渴望,无数忻州人用最原始的工具开山凿壁,循谷而行,践草为径,修建起一条条通往各地的道路。行走在沧桑的古道上,峰回路转间感受千年历史文化。这些古道在战争时期是兵家必争之路,见证了无数金戈铁马与烽火狼烟;而在和平年代,它们又成为沟通山脉两侧经济文化之途,客商南来北往,车马喧闹。如今,越来越多的游客踏上伸向远方的道路,漫步其中,仿佛翻阅着一卷内涵丰富的文明史。

早在两千多年前,忻州就有了道路规划的记载。随着社会发展文明进步,人们对道路的要求越来越高。到了周朝,所修道路大多是笔直平阔的,一条条道路将黄土高原、华北平原以及江南、西北、东北相连接,甚至延伸到蒙古、俄罗斯、土耳其等国,忻州人沿着古道,走向外面的世界。

古道纵横,文韵悠悠。不同物产往来穿梭,不同文明相互碰撞,不仅拓宽了忻州人的生活空间,而且推动了忻州和周边地区经济文化发展繁荣。雄关漫道上,新的故事还在徐徐铺展。

春秋战国时的晋国是北方地区的霸主,经济繁荣,实力雄厚,道路交通得到发展,以太原盆地为中心向四周辐射,驿传制度开始创立。秦始皇统一全国后,车同轨,修建了车马大道。唐代的山西作为李唐王朝的发祥地,形成了以“北都”太原通往全国各地的交通网。元代“十里一铺,六十里一驿”的驿传制,使通往邻省的驿道更为畅通。明代更加重视交通,朝廷下令修复道路,改各站为驿,形成了以驿道为主、铺递道为辅的驿传格局。驿道不单是官方文书传递、官员出行和官方物资运输的道路,还是老百姓的交通干线,其作用不可估量。明朝时山西重要的驿道有7条,穿越忻州的有3条,分别是:太原向北,经忻县、大同至得胜口进入内蒙古;由代县接北路驿道东行,经繁峙、灵丘至河北涞源;由宁武接北路驿道西行,经神池、保德过黄河至陕西。曲径通幽处,古道伴斜阳,驿站与古道结合,道路已成为忻州人生产生活必不可少的通道,由此连接起城乡的角落。

中国有茶马古道,忻州亦有茶叶之路。茶叶之路从石岭关进入忻州,经关城村——忻州古城——崞阳镇——阳明堡——雁门关到达山阴县。在忻府区关城村关帝庙附近有六通石碑,其中四通功德花名上有各商号和城守府、忻州同知、巡检司等官员的捐资助建情况,为研究茶叶之路提供了老字号和官方机构实物证据。而雁门关则是山西商人北上杀虎口、张家口的必经之地,几乎家家开店铺,户户养骡马,一则开展贸易,二来护送来往客商通关。

在茶叶之路上,有两位赫赫有名的功臣不能忘记,他们是大盛魁的掌门人王廷相和上书理藩院的茶商程化鹏。王廷相是代县东章村人,在归化城大盛魁任大掌柜近半个世纪,经营有方,生财有道,使商号名声大震,把生意做遍了大半个中国,还与蒙古、俄国通商,大盛魁终成特大商号。忻县程化鹏主营内地茶叶转售俄国的生意,当时,中俄贸易需要由理藩院驻张家口官员签发“信票”,无票视为走私,且只能使用一次,客商只能谎称入蒙古经商,常常遭受打击,而蒙受损失。程化鹏毅然赴京上书理藩院,列举弊端,请求放宽贸易,与俄国人直接交易。咸丰皇帝批曰“可行”,从此可直接贸易。朝廷为嘉奖程化鹏的上奏之功,特准其代发信票,山西商号迅速增加到120多家,茶叶销售输出额由600万卢布增加到1000万卢布,程化鹏被誉为“商家领袖”。

除了茶叶之路,原平还有各种官道和山间小道。燕儿岭位于云中山主峰老君洞北侧,其驮炭道形成于何朝何代,无从考证,从楼板寨——屯瓦——王家营——荆芥——巷子沟——北岸——彭家塔进入,翻越燕儿岭,经水头——西岔——羊圈沟,到达长梁沟。来自忻州、定襄、原平、宁武等地的驮队,由此往来,交易煤炭,许多人还在沿途开设炭场、旅店、饭铺。屯瓦村因驮炭道穿村而过,成为客商交易和栖息之地,从清中叶到民国时期,屯瓦村繁荣一时,被人们誉为“小北京”。

原平市小岭山石栈道由北魏高欢开凿,明清时期有过修整,抗日战争前又进行了加固修筑。石栈道运用力学原理,设计先进,呈之字形,共有21折,每一折长则几百米,短则几米,往复盘旋。石栈道下,有许多石碹洞,一洞多用,可排水亦可藏兵。古栈道是古人挑战自然、拓展生存空间的产物,作为一种因地制宜的交通道路,存在于崇山峻岭中,独树一帜。

忻县忻口镇是山西境内南北必经的官道,作为古代兵家必争之地,素有“一夫当关,万夫莫开”之称,长期以来,承担着物资集散与南北流通的商业重任。明末清初,忻州坐贾很少,以外出经商者为多,往北走必经忻口。其贩运的主要货物,一般是从南方或本地贩运到蒙古、归绥、新疆,主要交通工具是车队和驼队。许多客商走累了,要找个歇脚之处,牲口也需要喂养,忻口的店铺应运而生。一条二里长的南北大街是镇上的主要街道,即使在抗战前,它也是晋中、太原与内、外蒙古通商的必经之道。由于重农抑商,没有及时应用科学技术,到后来同蒲铁路修通,忻口官道失去了往日南来北往车水马龙的辉煌。

奇村镇是忻州最早最大的集镇之一,过去逢单日赶集,附近各村以及宁武、静乐等地群众来来往往,络绎不绝。奇村靠近寺坪沟等地,商业发达,主要是来自山区的货物贸易。二百多年来,从寺坪沟到岱岳殿,由岱岳殿到奇村本来没有路,人们硬是踏岀了一条路,这条路本应因运送粮食叫山粮道,可人们习惯叫“山汉道”。奇村与忻县城之间的货物运输,只有三四辆畜力车对开,到了春季沼泽湿地里的气体上升,村外成了一片白茫茫,进城还需绕行南高村。直到上世纪60年代,客运班车陆续开通,才结束了“寺坪打早晨,搭黑到奇村”的运输困难历史。

走在古道上,仿佛看见一队队马帮驼队,清脆的铃声穿过野花路径,温润着故乡的梦。踏上古道,就是阅读历史;行走古道,就是行走古忻州。黄沙与风共舞,留下的是岁月的痕迹。古道并不仅仅是一条路,它更是一段历史,一种哲理,一份情思。英年早逝的著名诗人雷霆,为故乡痴,为土地醉,为父老乡亲念,写下了情真意切的《我的官道梁》等诗篇,官道梁也因此成为忻州的又一文化地标。行文至此,请听一听诗人的心声吧:

被更高的云罩着,

被远方的风吹,

到秋日的下午,

庄稼涌过来,

就像幸福,

这时的故乡,

像骑在官道梁上出征的将士。

也许再过十天半月,

官道梁的日子,

要展示一年来的收成。

到那时,

我将默念这样两个字:

补偿!

(责任编辑:梁艳)