民以食为天。一日三餐,看似寻常,却蕴藏着几千年来先民的无穷智慧。作为重要的文化软实力,中华饮食文化博大精深,享誉中外。

近年来,一系列饮食题材的影视、图书等作品广受青睐。人们不仅要吃好,还对美食背后的人文内涵、历史背景产生浓厚兴趣。比如,为何同样是小麦面粉,亚欧大陆东西却分别发明了馒头和面包?意大利面到底与马可·波罗的中国之旅有无关系?以原产美洲的玉米、红薯和马铃薯为食材的中华小吃,在形制上与墨西哥、秘鲁的相关制品有何不同?《谷食中国:中华小吃糕点主食探源》(生活·读书·新知三联书店出版)一书,对这些话题给出了新的解读。

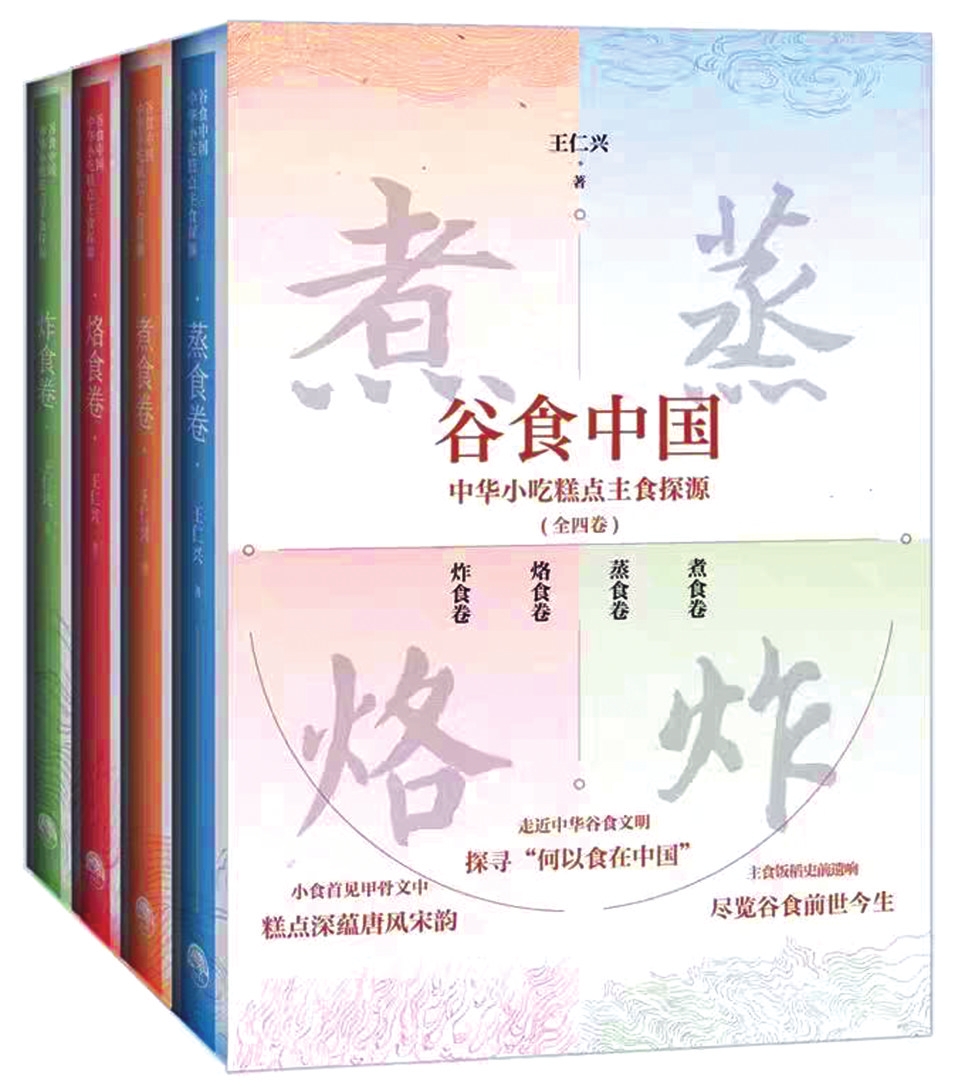

这部凝聚了饮食文化学者王仁兴多年研究成果的四卷本专著,从煮、蒸、烙、炸四类烹饪方法徐徐展开,以大量的考古学、人类学、文献学和民俗学等多学科材料为依据,理出始于距今一万年前后的煮食、八千年前后的蒸食、五千年前后的烙食和三千年前后的炸食脉络,同时揭示出这四大类谷食中百余种经典品种的源流及其演变规律。

中国是粟黍稻的起源地,在以本土谷物为主要食材的美食创造中,无论是平日清淡的小米粥和数百种具有食养功效的颐寿粥,还是年糕、元宵、粽子、桂花糕等应节美食,流传到今天未见断层,体现了中华谷食文明一以贯之的连续性。其中的小米饸饹、煎饼和米粉等,还反映出华夏先民的美食创造能力。小米能制作成面条?出土于四千年前青海喇家遗址的小米饸饹,颠覆了学界对古代面条的认知。不少西方学者质疑其真实性,但科学复原实验印证了这碗饸饹伟大的首创性。

原产西亚的小麦等麦类作物,自传入中国后,被先后用来制作麦饭、馄饨、面条、馒头、包子、饺子和烧饼等,从先秦历经汉唐呈现在国人餐桌上,成为亚欧大陆东西麦类谷食美美与共的中华佳品,闪耀着中华谷食文明的融合性之光。

除了强化五谷为养的认知,书中也蕴含着作者对谷食传承发展的忧虑。“随着工业化浪潮的冲击,中华小吃糕点主食数千年来形成的工艺传统正在逐渐消失。尽管国家推出了一系列保护非遗的举措,但出自传统工艺的精品已成为日常市场上难以寻觅的稀世食珍。很多食物名称与样式依旧,口感与味道却与昔日的相差甚远。”作者对湮没已久或鲜为人知的传统工艺进行深度挖掘和整理,希望将这份宝贵的文化遗产留存后世。

与旁征博引的文字相得益彰,全书五百余幅珍贵图片包括考古食物遗存、历代炊具、古墓壁画、简帛文字、小吃制作场景等类,其中不少为珍贵的考古类图片,可一窥古代面条、馄饨、饺子、馒头、包子和粽子等的真实模样。比如汉代拉面庖厨俑,是迄今发现的世界上最早的小麦面团线条形制品的考古证据,证明中国面条远远早于意大利面和阿拉伯面。

《谷食中国:中华小吃糕点主食探源》这部著作,是作者继《国菜精华》之后,又一部探索中华饮食文明渊源的力作。王仁兴多年来不断搜集、考证、推敲、更新,每一章节都反复修改多次。尽管书中考古资料丰富,逻辑推理考证严密,读来却并不枯燥乏味、晦涩难懂。诗话优美的语言引人入胜,品读间,一款款浸润历史谷香的主食、小吃跃然纸上,书香谷香充溢交融。(文明)

(责任编辑:卢相汀)