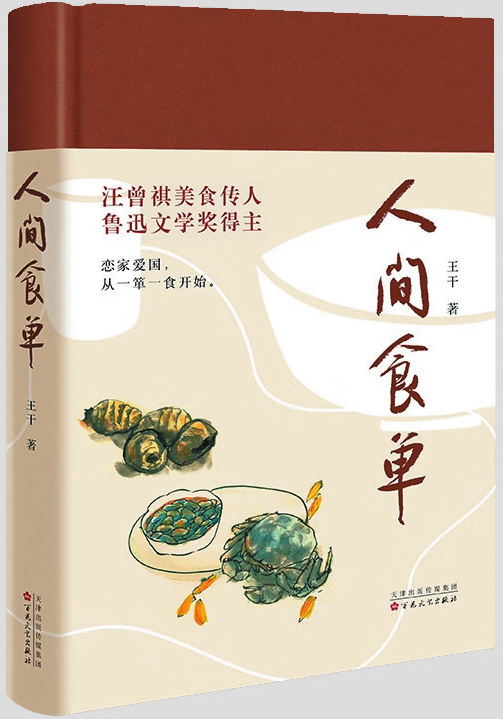

王干的散文集《人间食单》(百花文艺出版社出版),以“食”为视窗,透视人生百态、世道人心,既有对文化散文传统的继承,融古今于须臾,会雅俗于箪食,展现驾轻就熟的春秋笔法,更体现出含蓄内敛、悠淡隽永的文化品格。

《里下河食单》《高邮美食地图》《偷月饼》等篇,可视为作者对汪曾祺的致敬唱和之作。虽同为“在场式”美食散文,以美食为由捡拾记忆遗珠,却又相得益彰。比如,同样是写鸭蛋的故乡记忆,都有咸鸭蛋的吃法描述,汪曾祺《端午的鸭蛋》重在写端午节的民俗,写小孩子过节的群体记忆;王干《高邮的鸭蛋》则是纯粹的个人记忆,从同为客居北京的高邮人起笔,到对《端午的鸭蛋》文笔高妙处的品评,再到自己腌制经历的反思,咸鸭蛋也因此有了新的味道。又如,汪曾祺的《咸菜慈姑汤》,提及虽处寒冬时节,却因忆及与沈从文的旧事,略增一些暖意;而王干的《慈姑》,行文是由汪曾祺的《咸菜慈姑汤》说起,忆及文友名家王蒙、阎晶明对慈姑口味的评价,最后写岳母烹制的纯慈姑汤,使得岳母形象跃然纸上,文章以“岳母去世多年,她的这道菜我还记得”结尾,令人不禁潸然。

王干与汪曾祺的交往,可谓同气相求。文中常见他对汪曾祺赤子之心的赞赏,他自己又何尝不是襟怀坦荡的老顽童呢?如果说汪曾祺的美食文章,符合香港美食家蔡澜“美食=乡愁+滋味”的判断,那么《人间食单》中则更多是“美食=亲朋故交的情谊+滋味”。

米饭饼、脂油菜饭、酒酿,是母亲的味道。“夏天大米粥吃不完,过了夜,就有一股馊的味道……用馊了的粥作为酵母,和上米粉,可以做出很好的米饭饼。”“一股酸酸的甜,一股甜甜的酸,沁入口中,空气里也散发着米的清新和芬芳。孩子和大人的一天,就从早晨的清新和酸甜开始。”贫苦的儿时生活也因母亲对生活的热爱而酸甜可口。鸭蛋、冰棍,是父亲的味道;螺蛳、水瓜、咸生姜,是妻子和女儿的味道;纯慈姑汤是岳母的味道;河蚌咸肉煲是祖母的味道。作者着力白描每一道菜品的日常属性,故事信手拈来又点到为止,含蓄而隽永。

《人间食单》里的春秋笔法并未止于家人亲友,还有《烂藕》篇中的卖藕人、《偷月饼》中的月婆婆、《泰州的河》中卖冰棍的大妈等。卖烂藕的是宝应人,因为冬日里踩藕水很冷,所以经常穿着长筒靴,他不善言语,“不吆喝,但带着一把唢呐,来代替吆喝”。他喜欢吹扬剧和淮剧两种调子,白天给顾客听的是扬剧,调子轻盈;入夜后,睡在大灶边的柴火堆上,吹着淮剧的调子,“淮剧调子本来有点哭腔的味道,唢呐吹出来更显苍凉”。月婆婆有眼疾,一个人独居,靠搓绳换几个零用钱,以前每年中秋总要供十几个月饼,后来生活日益拮据,只够买四个月饼,却仍遵守着中秋供月饼的习俗,即便每次都被孩子们偷光。残疾人的不幸与自强,都隐于看似闲笔的叙事中。

从福建的《感恩村宴》《晋江的土笋冻》,到浙江宁波光明村的《明府鲞》、永康胡库村的《胡公饼》等,皆是着眼于他乡食境的文化意义书写。《明府鲞》里的光明村在保存乡村文明的基础上,又建立了现代化文明,堪称新农村或新城镇的代表;《晋江的土笋冻》烹制方法是传统的,但食材是现代的,“这样把传统和现代、自然和创新融合起来的美食手段,算不算晋江经验或者福建经验”……这些都浸润了王干对传统与现代、个体与群体等关系的思考。

《人间食单》集中展现了作者对美食文化的深刻洞察,并向传统文化更深处追溯,语言冷静节制之余,充满人性思考、文化探究、哲理明辨,读来颇有解谜揭秘之趣,掩书余味在心间。(初清华)

(责任编辑:卢相汀)