黄东光

二十四节气是干支历中表示自然节律变化的特定节令,最初是依据斗转星移制定。它科学地揭示了天文气象变化的规律,并将天文、农事、物候和民俗巧妙结合,衍生出大量与之相关的岁时节令文化,成为中华民族传统文化的重要组成部分,凝聚着中华文明的历史文化精华。

此外,二十四节气也是上古农耕文明的产物。农耕生产与大自然的节律息息相关,上古先民们顺应农时,通过观察天体运行,将自己总结的一年中时候、气候、物候等变化规律归纳成一套完整的知识体系。千百年来,这套知识体系即二十四节气所包含的天人合一思想,不仅对农业生产有指导作用,还深刻影响着人们的衣食住行和文化认知。可以说,二十四节气不仅表达了人与自然、宇宙之间独特的时间观念,还蕴含着中华民族悠久的文化内涵和历史积淀。

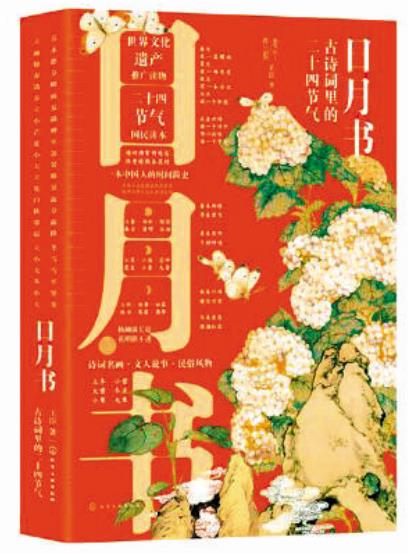

为了让大众能够深入了解二十四节气的内在含义,王臣的著作《日月书:古诗词里的二十四节气》,将大自然的时令变迁融入于古典诗词的诠释中,在展现季候之美与文化之魅的同时,进一步挖掘出节气的独到风韵。

在书中,作者除了系统讲述二十四节气的气候变化、农事活动、传统习俗、饮食养生等方面之外,还精心挑选出一些与之对应的古诗词,辅以文学和科普的视角,从文化、风物、民俗等层面详尽剖析了二十四节气的深刻内涵。从万物复苏的立春讲到冰冻三尽的大寒,从“春种一粒粟”到“冬藏雪盈尺”,从开春吃春饼、“咬春”,到岁末“食糯”“扫尘”……一首首清新隽永的古诗词,因为沾染了二十四节气的灵动而变得愈加耐人寻味。诗人们在行云流水的诗行里,尽情描摹着春的绚丽、夏的蓬勃、秋的宁静、冬的深邃。

《日月书:古诗词里的二十四节气》宛若一幅氤氲着文化气息的社会风情图,在岁月的更迭里,不断变幻着美丽的姿容。通过这幅画作,人们不但能够明晰二十四节气的前世今生,而且还可以在温馨恬淡的意境里,一睹世间的繁复之美。春天,既有“随风潜入夜,润物细无声”的温婉,亦有“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”的热烈;夏天,既有“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的明媚,亦有“绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘”的闲适;秋天,既有“空山新雨后,天气晚来秋”的清新,亦有“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”的洒脱;冬天,既有“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的静谧,亦有“墙角数枝梅,凌寒独自开”的惊艳。书中收录的诗词佳作踩着时令的节拍,或道季候的四时流转,或言春花秋月的万千风情,或述人间的琐碎与寻常,不知不觉间便为每一个接踵而至的节气,都注入了鲜活的文化基因。

这是一场不折不扣的文化盛宴,人们循着古色古香的诗情引领,在博雅的人文天地间纵情畅游,了解了二十四节气的历史缘由,知晓了其未来的文化去处,领略到中国古典诗词的神采飞扬,感受到“人类非物质文化遗产”的博大精深。二十四节气,好似一年光阴中的二十四个片断,即便饱经岁月的磨砺、时光的淘洗,却依旧向人们深情讲述着曾经的光辉故事。

(责任编辑:卢相汀)