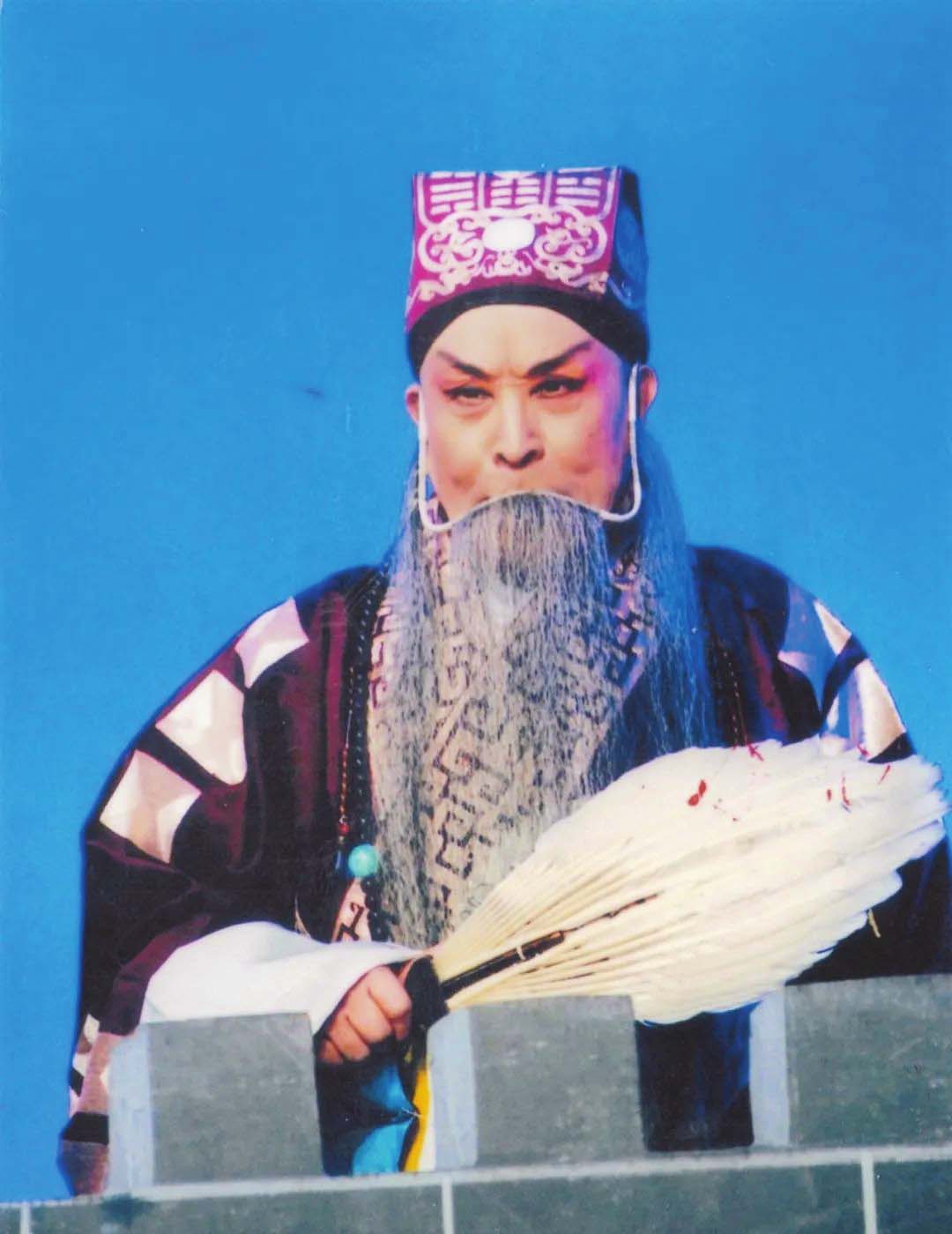

北路梆子新编历史剧《九原忠烈》剧照

读了戏曲史论家张林雨教授的《李万林与万林腔》一书后感受极深,这部书由中国戏剧大师郭汉城题写书名并作序,史料丰富真实,理论深刻系统,论述了李万林先生舞台表演艺术的成就,具有划时代意义。多年来,张林雨教授苦心研究李万林的舞台表演艺术,宣传“万林腔”的艺术精髓,对传承和发展北路梆子从理论上进行了全面总结。

“万林腔”是北路梆子承前启后的典范,笔者非常喜欢和欣赏李万林先生的表演,看了《李万林与万林腔》这部书后,对其舞台艺术有了更深刻、更全面的认知。作为“万林腔”的创始人、传承人,李万林不仅是中华人民共和国成立后由国家培养和成长起来的艺术家,也是忻州北路梆子的领军人物。以李万林为代表的新一代顶梁柱,高扬北路梆子大旗,积极创新,推动北路梆子与蒲剧、晋剧、上党梆子齐头并进,开辟了崭新的艺术局面。

正如中路梆子在丁果仙、郭凤英、冀美莲之后,出现了王爱爱、田桂兰;上党梆子在段二淼、郭金顺、吴婉芝之后出现了郝同生等人;蒲剧在阎逢春、王秀兰、张庆奎之后,出现了杨翠花、宋东元……李万林在他的艺术生涯中不仅创立了“万林腔”,而且在一定时期还起到承前启后的作用,成为北路梆子的擎旗手,年轻时有幸与前辈贾桂林同台演戏,拍摄戏曲电影《金水桥》。

“万林腔”的产生与传播也成全了新一代艺术家。新一代演须生的优秀演员大多是在“万林腔”中汲取营养,从而逐渐发展成长起来,如杨仲义、郝建东等都是这样。“万林腔”的出现使广大观众对北路梆子产生新的认知,萌生了对剧种的热爱。“万林腔”不仅声腔动听,重要的是腔与情节相连、声与人物相融。过去研究的各腔、各调都重在关注唱腔艺术本身,没有把唱腔与剧情、人物结合起来研究,有些唱腔创始人甚至是凭天生的嗓音特色而产生了与别人不同的唱腔。“万林腔”则不同,它是主动创造出来的、为剧情和人物服务的唱腔,是李万林在长期演出活动中不断积累、探索、总结、升华而产生的,又因为有了观众这片沃土,才得以由小苗长成大树。

李万林在北路梆子传统戏《空城计》中饰演诸葛亮

那么,“万林腔”是如何形成的呢?20世纪60年代末,李万林被调往忻县北路梆子剧团,改唱北路梆子。为全面掌握北路梆子唱腔的弯调,他拜访请教了当时的“九岁红”高玉贵、“小十六红”冯金泉、“玉梅红”孔丽贞等名家,为继承他们的唱腔打下了扎实基础。了解到历史上北路梆子的须生大多是真假嗓结合的唱腔,而观众不大习惯听男声用假嗓演唱,于是,李万林便以孔丽贞、冯金泉二人的唱腔为基础,开始摸索建立自己的唱腔风格,力求做到舒展大方、刚劲挺拔且不失北路梆子传统风格。

演唱的根本目的在于唱人、唱情、唱艺,在符合特定情境、特定人物的同时,兼具艺术美学价值,使观众既觉情理之中,又感意料之外。为此,李万林在继承和模仿本剧种传统唱腔的基础上,进一步广撷博采,对众多剧种的唱腔艺术进行广泛借鉴和吸收。最终,他凭借功力深厚的演唱,以及对唱腔层次分明的处理,使演出呈现出绕梁三日、不绝于耳的艺术效果。

自古以来,戏以曲兴,戏以曲传,而唱腔是区别剧种的主要因素,唱念做打,“唱”字为重。“万林腔”高亢激越,同时又柔美动听,声腔艺术始终与人物个性连接在一起,所以适合表现不同的剧情、塑造不同的人物。在《金水桥》中,唐王的声腔时而慷慨激昂,时而沉稳庄重,声腔与表演紧紧融合在一起,如泣如诉,声情并茂,把一代帝王形象表现得淋漓尽致。

在《续范亭》一剧中,“万林腔”再次为观众展现了人物的多面性和深刻性。续范亭是一位军人,也是一位读书人,要想用戏曲形式来塑造这样的人物,难度可想而知。李万林通过把“万林腔”与舞台表演艺术融会贯通,从而将续范亭这个人物从外到内的个性变化栩栩如生地表现出来,军人的阳刚之气、文人的儒雅之风,都被演员在舞台上生动演绎出来。在梨园中熏陶,正所谓“千闻不如一见,千学不如一看”,李万林是有戏必看,特别是名家演出,每次都会认真观摩他人的“四功五法”,并默习于心,运用在自身的传承和创新中。

作为戏曲表演艺术的宝贵财富,“万林腔”的出现,对忻州北路梆子发展贡献巨大,不仅完善了北路梆子音乐唱腔体系,还吸引了大批新观众,有利于增强北路梆子的发展后劲。榜样的力量是无穷的,如今“万林腔”已成忻州北路梆子艺术对外交流的名片,演出效益显著提高。相信必将激励广大从业人员见贤思齐,积极进取,强化干事创业意识,激发勇攀高峰热情,以强烈的事业心和责任感做好本职工作,为北路梆子的繁荣兴盛作出新贡献。也希望更多年轻演员能够很好地继承下来,使“万林腔”更加辉煌,流派芬芳,香满梨园。(纪 丁)

(责任编辑:卢相汀)