腊八起源于上古时代,是用来祭祀祖先、祈求吉祥的日子。《礼记》载:“天子乃祈来年于天宗,大割祠于公社及门闾,腊先祖五祀,劳农以休息之。”孔颖达在注疏中解释说:“腊,猎也。谓猎取禽兽以祭先祖、五祀也。”当时规定腊祭日期在每年冬至后第三个戌日,并将这天称为“腊日”。南北朝时期,将腊日固定为每年农历腊月初八,《荆楚岁时记》曰“十二月八日为腊日”,自此相沿成俗。后来佛教传入,把腊八定为佛成道日,腊八节的内涵在中外文化交流过程中得以丰富和发展。南北朝时期史学家、文学家魏收诗云,“凝寒迫清祀,有酒宴嘉平”,写出了隆冬时节,人们在桌上摆好酒菜,祭祀祖先,祈愿丰收和安康。腊八除举行祭祖活动外,人们还要逐疫,《荆楚岁时记》载:“村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士以逐疫。”

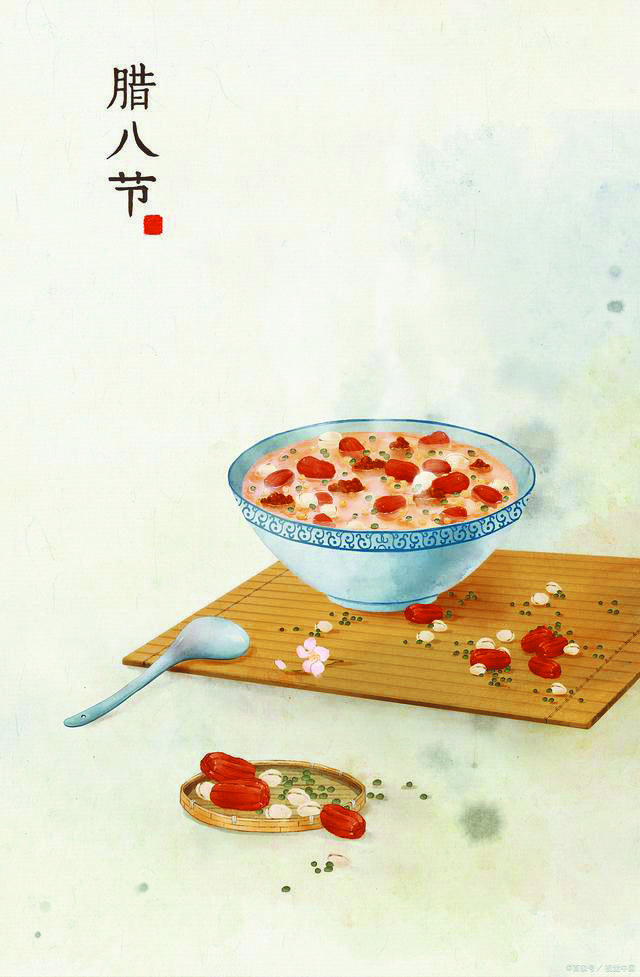

腊八节最著名的习俗是吃腊八粥,孟元老《东京梦华录》曰:“初八日,街巷中有僧尼三五人,作队念佛,以银铜沙罗或好盆器,坐一金铜或木佛像,浸以香水,扬枝洒浴,排门教化。诸大寺作浴佛会,并送七宝五味粥与门徒,谓之腊八粥。都人是日各家亦以果子杂料煮粥而食也。”陆游在《十二月八日步至西村》中写道:“腊月风和意已春,时因散策过吾邻。草烟漠漠柴门里,牛迹重重野水滨。多病所须唯药物,差科未动是闲人。今朝佛粥更相馈,更觉江村节物新。”

宋朝以后的腊八节,不论是朝廷、官府、寺院,还是黎民百姓家都要熬制腊八粥。周密《武林旧事》载:“八日,则寺院及人家用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥,谓之‘腊八粥’。”《明史》曰:“永乐间,俱于奉天门赐百官宴,用乐。其后皆宴于午门外,不用乐。”《明宫史》详细介绍了腊八粥的做法:前数日备枣泡汤,至当日清晨,再加入各类杂米、果仁煮粥,可见人们用心之精。《北京岁华记》曰“八日,寺僧竞造粥糜,杂各果侑之”,《帝京景物略》亦云“是日,家效庵寺,豆果杂米为粥,供而朝食,曰腊八粥”。

清廷历来重视腊八盛典,雍和宫内有一口古铜大锅,专门用来熬腊八粥。据《雍和宫志》记载,腊八盛典分熬粥、供粥、献粥、舍粥四个环节。第一锅要敬神敬佛敬祖先,第二锅进献皇帝,第三锅赏赐各亲王府、郡王府等王公大臣,第四锅奉送给在京文武官员,第五锅分给雍和宫的众喇嘛僧侣,第六锅舍济给贫苦百姓。京城老百姓们为了喝上雍和宫的腊八粥,天不亮就去排队,为的就是在即将到来的新年有个美好开端。清朝诗人夏仁虎在《腊八》诗中描写了雍和宫举行腊八盛典的情景:“腊八家家煮粥多,大臣特派到雍和。圣慈亦是当今佛,进奉熬成第二锅。”(郑学富)

(责任编辑:卢相汀)