五台山因山中五峰耸立而得名,是中国四大佛教名山之一。中国古代有修史传统,国有史,地有志,佛寺亦有树碑立传铭刻寺庙大事的传统,因此五台山碑文书迹甚多。忻州文物局编著的《五台山碑文》收录碑文共计三百多篇,上起唐代,下至中华人民共和国成立。五台山悠久的历史造就了众多丰富石刻,或雕成石碑,立于庙前;或刻于山崖,成为摩崖;或嵌于墙壁,成为石碣。有关资料中将五台山石碑分为御制碑、圣旨碑、文告碑、警示碑、纪事碑等,内容有官方政令、纪功颂德、游玩记事、寺院沿革、国家文告等,字体以楷书为主,兼有少量隶书、行书,甚至还有蒙文。

御制碑刻书法

五台山御制碑刻书法主要集中于清代,共十六通,包括康熙帝八通、乾隆帝六通、嘉庆帝两通,另外还有康熙、慈禧手书匾额两通。康熙曾巡游五台山,民国重修的《清凉山志》中收录了康熙的《御制清凉山志序》,提到重视五台山的原因:一是地理位置重要,靠近京畿地区,“兹山耸峙于雁门云中之表,接恒岳而俯滹沱,横临朔塞,藩屏京畿”;二是祈福登山,“朕数经驻跸兹山,为两宫祈康宁福祉,因而登五峰”。

康熙御笔“五台圣境”匾额,清丽洒脱,圆润秀慧,受董其昌书风影响,四字楷书以欧体为基础,增添颜楷的雄浑,字迹疏朗匀称,典雅静穆之气充盈幅上。立于康熙年间的《清康熙皇帝御制显通寺碑拓片》体势清朗俊逸,点画细劲,结体平和匀称,风神萧散,深得魏晋遗韵,与王献之《玉版十三行》有暗合之处。

乾隆是历史上巡游五台山次数最多的皇帝,可谓对五台山情有独钟。其碑刻多为御笔,皆保存完好。像《灵鹫峰文殊寺瞻礼偶效禅语》《至灵鹫峰文殊寺即事成句》,用笔流畅自然,牵丝引带过渡柔和,结体古雅,继承了传统帖学风貌。乾隆曾学赵孟頫、董其昌,有赵字的温润丰腴和董字的平淡秀丽,马宗霍曾评其书:“高宗袭父祖之余烈,天下晏安,因得栖情翰墨,纵意游览,每至一处,必作诗纪胜,御书刻石。其书圆润秀发,盖仿松雪,惟千字一律,略无变化,虽饶承平之象,终少雄武之风。”

嘉庆年间的《清凉山记》是嘉庆皇帝撰文并书丹的碑刻之一,此碑气势雄伟,以唐楷为基础,杂糅魏碑书风,用笔劲挺,粗细变化明显,结体中宫紧缩,收放自如,显示出较高的书法水准。嘉庆帝的书法深受碑学影响,巧妙地将碑学古拙之风融入自己的书法作品中,呈现出一种金石之气。这种风格不仅摆脱了帖学中的柔弱之病,还颇具晋唐时期的风韵,为书法艺术发展注入了新活力。

唐楷风格书法

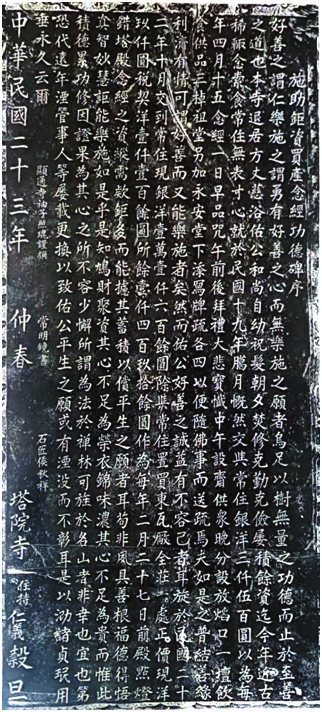

五台山碑文书法以楷书居多,大部分传承了唐楷工整严谨的风格。其中有的受欧阳询、褚遂良瘦硬书风影响,如明正德皇帝敕御马监太监韦敏碑拓片,写得坚硬劲拔,用笔灵动飘逸;有的受颜真卿作品雄浑豪放之风影响,用笔提按明显,体态丰厚;也有的受柳公权险劲瘦硬书风熏陶,如塔院寺拓片,字体瘦硬,骨力遒劲,结体严谨。这些楷书作品用笔质朴无华,结构布局自然,多出自民间书法爱好者之手。他们凭借毛笔、凿刀等简易工具,依据个人偏好进行模仿,不刻意追求技巧精妙,而是随心所欲地刻出形态各异的字体。

还有一类碑刻作品,相较于民间书法家更具艺术性。这些作品笔画流畅自如,字形端庄稳重,展现出书写者较高的文化素养,很可能出自地方贤达人士或文人墨客之手。仔细观察,可以发现在用笔的穿插、结构的向背以及章法的布局等方面都经过了精心设计和安排。这类作品在五台山碑刻中占据了大约三分之一的比例,与一些署名的碑刻作品一样,都展现了较高书法艺术水平。

篆、隶、行、草碑文书法

相比之下,五台山铭石书迹中的行草书虽然数量有限,但其存在却为这片佛教圣地的碑刻艺术增添了几分灵动。尽管这些行草书作品在艺术性上或许未能达到令人叹为观止的高度,但依然在一定程度上展现了书写者的笔墨功底和对书法艺术的独特理解。以《吕纯如诗碑》《南峪口碑》等为例,书写者在遵循书法法度基础上,力求笔画流畅与结构和谐。至于那些信手拈来、杂乱无章的行草书作品,虽然在艺术表现上可能显得不够成熟和完美,但真实反映了书写者在创作过程中的自由与随性。这种不受拘束的创作态度,或许正是书法艺术中最为宝贵和难得的部分。

篆隶书体在五台山铭石书迹中的稀缺,无疑是一个令人遗憾的现象。尤其是篆书,作为古代书法重要类别之一,其古朴厚重、端庄稳健的风格在五台山碑刻中几乎难觅踪迹。即便是在碑额上偶尔出现的篆书字迹,也往往因写法错误、篆隶杂糅等问题而显得不够规范和美观。这一现象不仅反映了当时书法艺术的局限性,也提醒我们在欣赏和研究古代碑刻时,需要更细致辨析和鉴赏。

五台山碑文书法的独特之处在于融合了多民族文化元素。蒙文、藏文碑刻的存在,不仅丰富了五台山碑文书法的多样性,也见证了历史上多民族交流融合的生动场景。这些非汉字碑刻,以其独特形态和风格,为五台山碑刻艺术增添了别样风采,同时也为研究古代民族文字、宗教传播及文化交流提供了重要线索。在书法艺术传承与发展方面,五台山碑文书法虽未达到西安碑林、孔庙碑林那样的高度,但它却以自身特有方式,记录并反映了不同历史时期书法风格的演变。通过对这些碑文的细致研究,我们不仅能够窥见唐代以来楷书风格的传承脉络,还能感受到历代书法名家对五台山碑刻艺术的影响,这对于理解中国书法的历史发展和地域特色具有重要意义。

更为重要的是,五台山碑文书法作为历史文化遗产,承载着丰富的历史信息和文化价值。它们不仅是佛教信仰的见证,也是关于历代官方政令、寺院沿革、社会经济状况等方面的珍贵记录。这些碑文为后人提供了一个窥探古代社会生活的窗口,有助于更深入了解五台山及其周边地区的历史文化背景,以及佛教文化在中国传播与发展的历程。(高嘉璇)

(责任编辑:卢相汀)