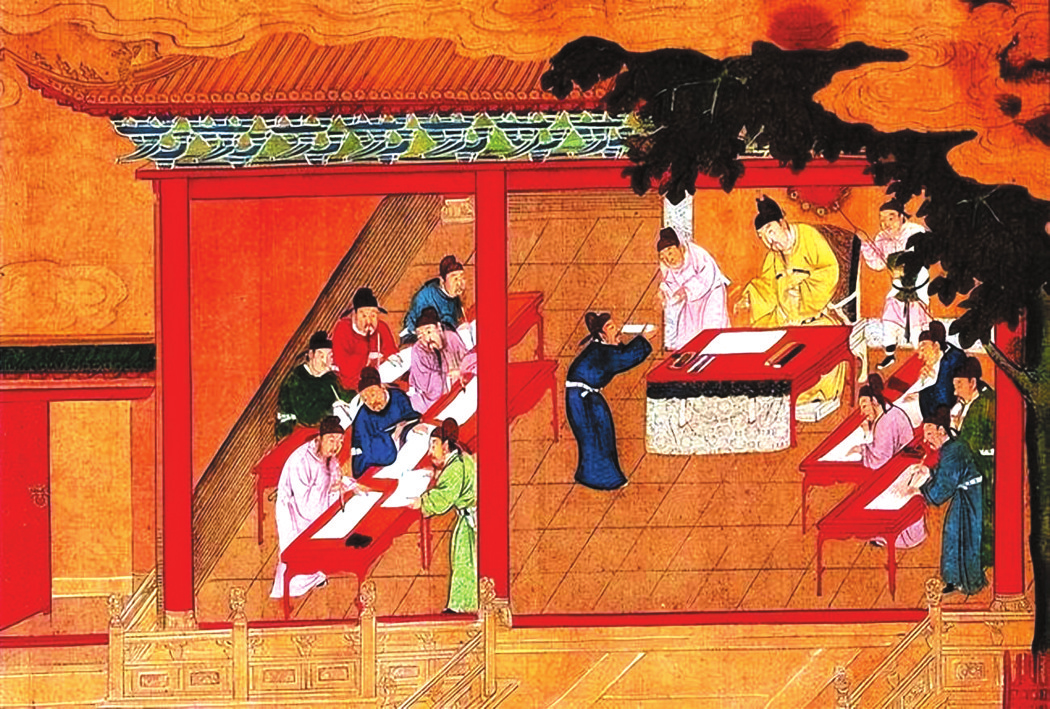

在现代考试中,为防止考试作弊,往往采取严格的试卷处理办法和阅卷办法,其中之一就是要求考生将姓名等信息写在密封线内,这对今天的学生来说是一个常识,可以使阅卷人在批阅时不知道考生个人信息,防止作弊。其实,试卷密封源于我国唐代,据《隋唐嘉话》记载:“武后以吏部选人多不实,乃令试日自糊其名,暗考,以定等第判之。糊名,自此始也。”不过武则天所创的糊名之法,只是用于吏部升迁官吏的考试,还没有成为科举考试的一项制度。到了宋代糊名才正式用于科举考试,称“封弥”,元以后叫“弥封”,明清一直沿用此法。

宋朝时,曾有人击登闻鼓投诉科举评阅试卷不公,后来有大臣上疏,建议在科举考试中使用糊名之法,宋太宗采纳了这个建议,召集朝中大臣商议后,开始在殿试中使用糊名法。从此,糊名法不但成了殿试定例,还被逐步推行到各级常科考试中去,成为古代考试中一个必不可少的步骤。

“糊名”具体做法是将试卷卷首的考生姓名、籍贯封住,防止评卷者徇私舞弊。自从密封试卷实行以来,既有拥护者,也有反对者。就拿宋代来说,拥护的人有包拯、欧阳修等,反对的人有范仲淹、苏颂等,他们各执一词,述说密封试卷利弊。事实证明,密封试卷是保证考试公平的一项有力措施,以苏轼意欲录取李廌而未果为例。我们知道,李廌是苏门六君子之一,深得苏轼赏识,有次苏轼主持省试时,认定有份卷子是李廌的试卷,就在试卷上大加赞扬,还对同为考官的黄庭坚吹嘘“是必吾李廌也”,并将其定为第一名。可等拆卷一看,他录取的不是李廌而是章援,李廌却名落孙山。

清代文学家樊增祥在叙事诗《水烟袋歌》里记载了一件考试乌龙事件。同治年间的状元陆润庠有一湖南好友叫李拔贡,有次在酒桌上,陆润庠安慰落榜的李拔贡:“湖南乡试,要是我做考官,包你中举。”二人约定暗号,陆润庠一边吸烟一边说:“把‘水烟袋’三字嵌入试帖就行。”没过多久,陆润庠果然成为湖南乡试副主考,写信给李拔贡特意提醒:“颇忆‘水烟袋’否?”李拔贡欣喜若狂,收好信便出了门。妻子见丈夫形迹可疑,苦于不识字,就把这封信带回娘家去参详。李拔贡还有两位连襟也参加此科乡试,因此沾光受益。其中一位将“水烟袋”三字嵌入试帖最为自然,“烟水苍茫里,人才夹袋储”,得到较高名次。李拔贡被两位连襟挤到副榜第一名位置,空欢喜一场。

既然试卷糊名能有效避免作弊,为什么还受到范仲淹、苏颂等人反对呢?其实,持这种反对观点的人古今都有,他们认为,只看试卷优劣而不看平时德才,这样并不全面。但正像包拯反驳范仲淹的话:一个人的实际德行很难核实,何况考官未必都能以公心取人,他们“或缘其雅素,或牵于爱憎,或迫于势要,或通于贿赂”,很容易做出不公的事情。所以,要想维护考试阅卷公平,试卷密封势在必行。(刘绍义)

(责任编辑:卢相汀)