双童图 (唐) 新疆吐鲁番市阿斯塔那187号墓出土

在古今文学艺术长廊里,天真烂漫的儿童构成了一道耀眼的风景。提起唐代儿童,我们往往首先会想到诗文里的天才少年骆宾王、王勃等人。事实上,唐人小说中也不乏儿童身影,其中既有对儿童生活的描绘与再现,又有儿童个体形象与文人自我情感的呈现,具有丰富文化内涵。

敏而早慧的神童

和前人一样,唐人小说家也热衷于将一些出类拔萃的早慧少年搜罗笔下,这类儿童从小便流露出异于常人的聪明才智,他们熟读典籍,善作诗赋。比如《朝野佥载》中讲述“并州人毛俊诞一男,四岁,则天召入内试字,千字文皆能暗书”,《邺侯外传》云“(李泌)幼而聪敏,书一览必能诵,六七岁学属文”。值得注意的是,这一时期还出现了对聪慧女童的记录,比如牛僧孺在《玄怪录》中提及女儿牛应贞“少而聪颖,经耳必诵。年十三,凡诵佛经三百余卷,儒书子史又数百余卷,亲族惊异之”,字里行间不难感知其作为父亲的欣喜和骄傲。

不过不同于魏晋时期对儿童思辨能力的推崇,唐人更多是对儿童诗才的褒扬。这方面最典型的例子莫过于神童刘晏,《明皇杂录》载:“时刘晏以神童为秘书正字,年方十岁,形状狞劣,而聪悟过人。玄宗召于楼上帘下,贵妃置于膝上,为施粉黛,与之巾栉。玄宗问晏曰:‘卿为正字,正得几字?’晏曰:‘天下字皆正,唯朋字未正得。’贵妃复令咏王大娘戴竿,晏应声曰:‘楼前百戏竞争新,唯有长竿妙入神。谁谓绮罗翻有力,犹自嫌轻更著人。’玄宗与贵妃及诸嫔御欢笑移时,声闻于外,因命牙笏及黄文袍以赐之。”

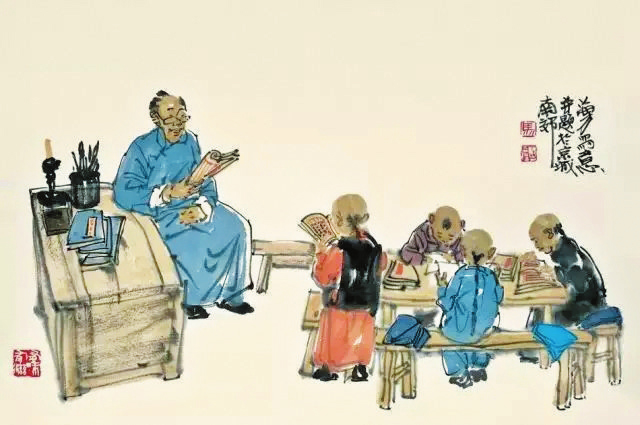

大量善于记忆的儿童形象出现,与唐代科举制度息息相关。唐代鼓励儿童早习儒家经典,虽官学系统并未设置童蒙教育,但有私学补足,几乎村村有私塾,为蒙养教育提供了基础条件。且唐代科举考试中特设有童子科,与进士、明经并列为“岁举之常选也”,据《新唐书》载:“凡童子科,十岁以下能通一经及《孝经》《论语》,卷诵文十,通者予官;通七,予出身。”官方的大力提倡,使得唐代蒙学氛围十分浓厚,唐人小说中的这些自小熟读儒学经典、能诗善赋的神童形象,某种程度上是“人家不必论贫富,惟有读书声最佳”的写照。

身怀绝技的艺童

唐人小说记录了一批身怀绝技的儿童,这类孩童不以诗文才赋取胜,而以一技之长闻名。如《杜阳杂编》中载:“上降日,大张音乐,集天下百戏于殿前。时有妓女石火胡,本幽州人也,挈养女五人,才八九岁。于百尺竿上张弓弦五条,令五女各居一条之上,衣五色衣,执戟持戈,舞《破阵乐》曲。”又如《东城老父传》中介绍“神鸡童”贾昌之事,贾昌七岁便“矫捷过人,能抟柱乘梁,善应对,解鸟语音”,因擅长训鸡得玄宗赏识,其父去世后也因贾昌得以厚葬。民间有歌曰“生儿不用识文字,斗鸡走马胜读书。贾家小儿年十三,富贵荣华代不如。能令金距期胜负,白罗绣衫随软舆。父死长安千里外,差夫持道挽丧车”,这种现象是唐代斗鸡风气盛行在文学作品中的反映。《新唐书》亦云“玄宗好斗鸡,贵臣、外戚皆尚之”,自上而下地在民间掀起了一股斗鸡热潮。

除了斗鸡,唐人小说家还记录了像聂隐娘这样身怀绝技、武艺高强的女童。聂隐娘十岁被一尼姑带走,与另两位女童在洞中学艺,她们“皆聪明婉丽,不食,能于峭壁上飞走,若捷猱登木,无有蹶失”。聂隐娘接受了尼姑的丹药、宝剑,学艺一年后便能刺猿猴、取虎豹头颅,三年后便能飞起刺飞禽,成为一个快意恩仇的传奇女侠。

值得注意的是,聂隐娘的形象折射出唐代社会环境状况。儿童本是“父本位”权力形态下的服从者,更何况是女童,这样的角色身份设置既是道教思想在唐代文学中渗透的体现,又反映出唐代后期藩镇割据,政治黑暗,游侠思想盛行,人们对那些行侠仗义、来去自由的侠客十分崇拜。足见在唐传奇中,小说家用儿童作为故事的承载者,有意识地用儿童天真烂漫的天性与拥有神异技能的反差来设定角色在文本中的结构功能,以达到夸张反映社会风气的目的。

出身不凡的仙童

唐代小说中还有一类儿童出身非凡,他们或为仙女所生,如《田昆仑》中的田章便是天女所生,因天女不忍母子分别,将其带至天庭抚养,天帝喜爱“乃教习学方术伎艺能”。田章带着天帝所赐文书返回人间,后成为天子宰相。或是其母梦中受孕所生,如《太平广记》中的司命君,“母因梦天人满空,皆长丈余,麾旆旌盖,荫其居宅。有黄光照其身,若金色,因孕之而生”,司命君一生下来便“张目开口,若笑之容”。又或是神仙转世投胎,如《太平广记》中的擒恶将军托生人间,便是其母与一位“衣锦衣,乘白马,侍从百余人,皆携剑戟过之”的神秘人所生,他一出生便相貌奇特,“发赤面青,遍身赤毛,仅长五寸,眼有光耀”,长至七岁后即飞升上天为擒恶将军。

小说家们之所以为仙童安排奇异的出身,往往是为了烘托神仙童子金光闪闪的人生经历。正如史学家塞尔托在《历史书写》中所言:“形象的构造是基于语义元素进行的。因此,为了表明英雄人物的英勇行为和高尚情操的神圣来源,圣人生平通常会赋予英雄人物以崇高的出身。”为显示其命中便为天选之子,仙童往往自小身上便带着某种神秘的使命感。如司命君长至十五六岁时便突然消失,“盖游天下,寻师访道矣。不知师何人,得神仙之诀”。古籍中记载王法进儿童时期便好道学,年幼在古观中玩耍,“其嬉戏未尝轻侮于尊像,见必敛手致敬,若有凛惧焉”。擒恶将军被其母藏于密室长大,至七岁时,“忽长一丈。俄又自空有一大鸟飞下,儿走出,跃上鸟背飞去”。

稚童,在传统文学的园地里,他们只是占着小小的一角。然而,当他们以敏捷的才思、出众的技艺脱颖而出时,立刻吸引了文人注意。文人之笔捕捉、记录下儿童的一言一行,一颦一笑,构筑了一个明净、纯朴的童稚世界,让自己、也让世人那颗焦躁不安的心灵在这童稚的世界里得以休憩,同时让后来的成人拥有了一个可以永远回望的精神家园,这或许是唐代文人笔下儿童形象的魅力所在。(谷文彬 谢香梅)