提及华夏名山大川,人们常常想到的是五岳的奇崛、黄山的灵秀,却鲜有人知晓,在晋西北的黄土褶皱里,藏着一座被《河曲县志》收入“八景”的翠峰山——它没有张家界的峭壁穿云,亦不似漓江畔的烟波浩渺,却以亿万年地质运动雕琢的“原始地质公园”奇观,以及黄土高原上独有的苍莽风骨,成为河曲人血脉里最深厚的地理印记。此山不高而势雄,不奇而境深,恰似一部摊开在黄土地上的立体史书,静待世人翻阅。

御赐嘉名,古寺雄山

翠峰山巍然矗立于河曲县沙泉镇赵家沟村,海拔1637.4米,是晋西北黄土高原原始地貌的典型代表。这座神奇的山峰以其独特的“虎斑纹”沟壑形态闻名遐迩,向世人诉说着黄土高原的沧桑变迁。

据传,翠峰山得名于元朝仁宗皇帝。当年仁宗北上祭祖拜天,途经此地休息时,偶然抬头望见南面一座山峰巍然耸立,苍翠欲滴,颇为惊叹。得知此山尚无名称,仁宗便赐名“翠峰山”,并拨银五万两在山上修建寺院,三年后建成十二座,其中最大的阎老殿后来改名为“宗说寺”。历来多有题咏,清代本县人任临汾曾写过一首诗《翠峰罗汉》:“石壁凌空坐列仙,几生修到脱尘缘。丹成缑岭看挥手,锡挂洪崖笑拍肩。柳眼开时超十二,龙睛点就小三千。今朝拾级登高岭,依旧昙云带晓烟。”优美的传说为翠峰山增添了皇家光环和神秘色彩,古寺和古诗为翠峰山增添了历史底蕴和文化厚重感,翠峰山已成为作家、画家、摄影家创作中不可多得的灵感来源。

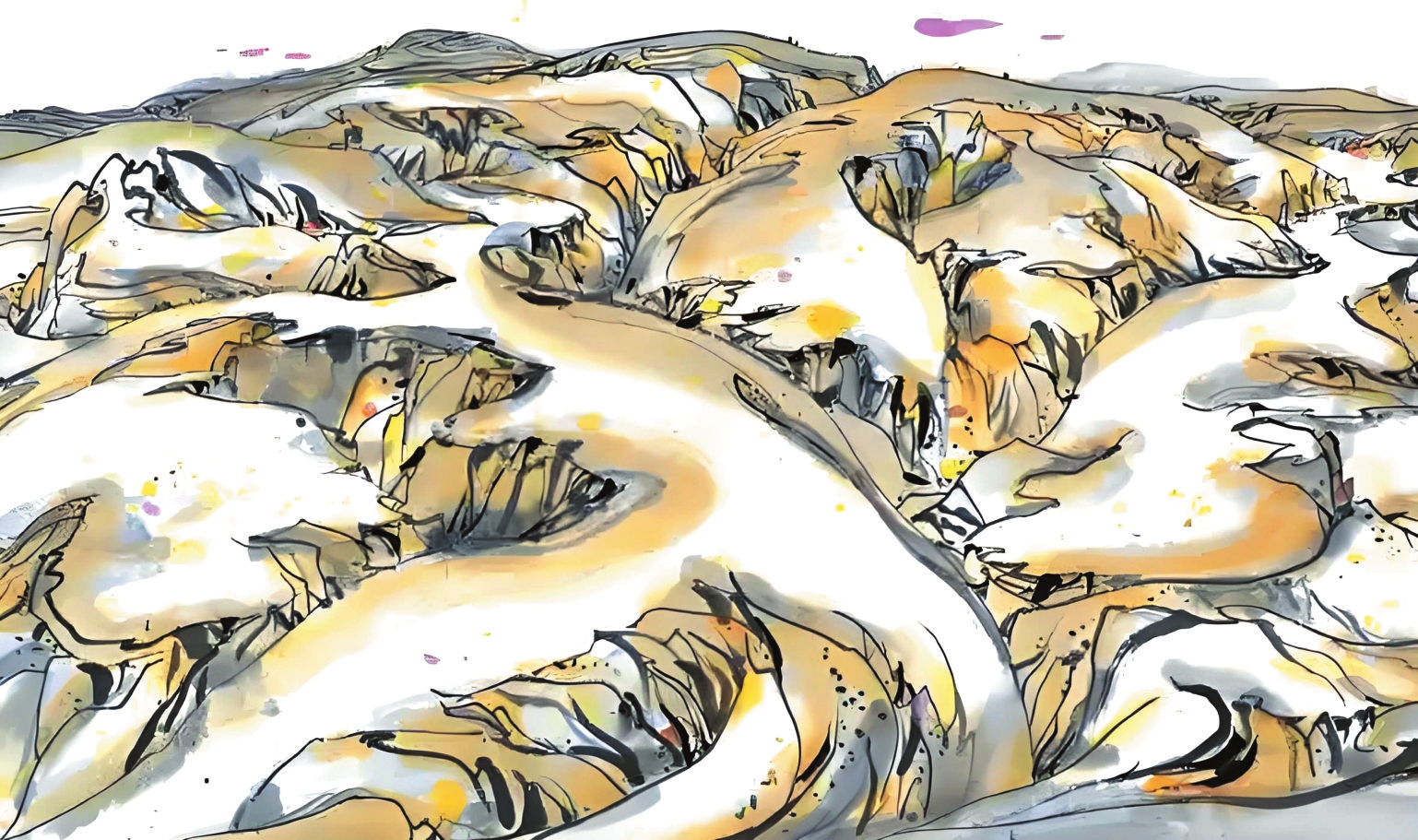

翠峰山的地貌特征极具艺术价值,其“虎斑纹”地质结构在视觉上形成规则肌理,为水墨画创作提供了独特素材。上世纪80年代以来,这里吸引了很多艺术家前来采风,著名画家吴冠中曾评价翠峰山为“黄土高原艺术创作的金矿”。这种自然景观与历史文化的完美结合,为艺术创作提供了丰富的联想空间。

秋日时节,翠峰山层峦叠嶂的青色山体宛如一幅壮阔的画卷,在黄土高原上铺展开来。当地流传着这样的说法:深入翠峰山腹地需要非凡的勇气,若误入险要之地,往往需要三天两夜才能脱身。而有些人被其独特风貌吸引,偏偏向险而行,“乐不思蜀”。著名画家吴冠中、许仁龙等艺术大家初次深入采风时,就曾在此驻留月余,甚至长达一年之久。

吴冠中笔下的河曲高原

笔墨山河,艺术宝藏

1989年10月的河曲写生,是吴冠中艺术生涯的重要转折点。在陪同的学生王秦生引导下,这位古稀老人寻找“黄土荒漠之典型地区”,最终驻足晋西北河曲县。每日晨起,他面对被雨水冲刷、满山皆沟壑的地貌,静心思考,猛然产生了惊人的艺术联想——起伏的山形如同众多老虎,而那些沟壑恰似老虎皮毛上的斑纹。他在《出现老虎》一文中写道:“我终于发现黄土高原是展拓了的老虎之群,其间伏卧着无数猛虎,有的正将跃起,有的还在酣睡。作完数幅黄土高原,意犹未尽,于是我画起老虎来。”这种将地理特征转化为艺术创作标志着吴冠中完成“从风景写生到精神写意”的蜕变,其价值在于为现代中国画开辟了根植本土、融贯中西的新路径。一个月河曲翠峰山写生之旅诞生的《老虎高原》,更以极富乐感的线条勾勒出这片土地精神的图腾。

《晓色初动》是张明堂、赵益超于1989年合作完成的国画作品,取材于河曲县赵家沟的黄土高原风貌,以冬季凌晨小学生沿盘山道上学的情景为表现主题。该作品在1989年第七届全国美术作品展览中荣获国画金奖,成为山西省首个获此殊荣的美术作品。其艺术特色以点子皴技法为核心,通过细碎笔触营造出兼具装饰性与朦胧美的视觉效果,突破了传统山水画范式。1989年,该作品作为改革开放后陕西山水画代表作,参与“时代长安”上海巡展,展览说明强调其“地域性与现代性的美学平衡”。

河曲县赵家沟。张存良 摄

风姿秀丽,旅游胜地

曲径通幽境,默然一奇峰。

亭亭面人世,落落傲苍穹。

这是河曲本土作家王文才先生的《题翠峰图》一诗,该诗准确、凝炼、形象、传神地表现了翠峰山独特的风貌,诗中一“奇”一“傲”,形神毕现,境界全出。作为河曲最高峰,翠峰山在本地的知名度可想而知,但因其地处河曲南端偏远高山区的赵家沟之故,许多人是只闻其名而未睹其容。几年前,有幸见识了闻名已久的翠峰山,留下了不可磨灭的记忆,感触良多。

百闻不如一见,也许在一些游览过名山胜景之人的眼中,翠峰山只是一座极其普通的山峰,她既没有芦芽山的雄奇险峻,也不及云中山的高耸挺拔,真是普通得不能再普通了。然而翠峰山仍能以她朴实秀丽的风姿,吸引着周围的人。闲暇之时,我们相约文友十几人上翠峰山,骋目开怀,登高揽胜,领略一番黄土高原辽远雄壮的风光,也不失为一件雅事。

虽然平日站在山底,一眼就可以望见翠峰山,但攀爬登顶的征服感、成就感更令人神往。我们往西顺着弯弯曲曲的山路走了三四里,翠峰山便近在眼前了。其时深秋将至,山的青色虽已褪去,但高峰巍然屹立,仍显现壮观景象,令人惊叹。老杜诗云“造化钟神秀”,翠峰山不就是最好的见证吗?几经审视,我们认定了上山的道路。沿着山东边的一道陡坡,我们一步一步小心翼翼地踏上一条铺满砂砾的羊肠小路,披荆斩棘,奋力攀登。有几步因坡陡砾多脚底打滑,需手脚并用才得以顺利通行。俗话说“上山容易下山难”,说得固然在理,但其实上山也挺不容易的。

到得顶峰,眼前顿觉豁然开朗,喘息未定,我们便又陶醉于无比壮阔的境界中了。在蓝天红日的映衬下,山顶更显得平坦而又宽阔,收割后留在地里的糜子茬像千万把短剑一样直刺向湛蓝的苍穹,仿佛还在传承着那种不屈的精神。突然,一位朋友说:“杜甫诗句‘会当凌绝顶,一览众山小’的意境,我算是真正体验到了。”同行的众人又何尝没有这样的心境呢?看看山下的村庄,隐约可见;望望四周的沟壑,绵延无际,群岭如众星捧月般托起雄伟秀丽的翠峰山。与身处峰顶的自己对话,感觉恍如天外来客,在此遗世而独立。口里吟诵着明代河曲人苗朝阳“翠峰云拥堞楼低”(《咏河曲八景》)的诗句,脑中遥想“云际翠峰”的景致,别有一番情趣。身边不远处,是一座被几个小土丘围着的小四合院,这就是逢年过节人们常来祭拜的阎老殿。赵家沟村的庙会日期是农历四月初八,每年的这天上午到中午,来阎老殿敬香许愿的人络绎不绝,下午,村里临时搭建的土戏台上演出地道的河曲民歌二人台,观者如流,热闹非凡。进入院内,只见坐北的是观音大殿,坐西的是药王殿,院内碑石林立,殿内香烟缭绕,幽静肃穆。主事的是一位六十多岁的瘦小老人,在他的指引下,我们虔诚祭拜……看着近丈高的观音像庄严慈祥、无嗔无怒的宝相,顿觉心灵澄澈,杂念全消,脑际萦绕的满是虔诚的祝愿和心念的遥寄。走出阎老殿,漫步在几个小土丘之间,看那残存的破砖碎瓦横七竖八躺在杂草丛中,枯寂落寞的状态,仿佛在默默地诉说着曾经的故事……

历史在不断前进,时代也日新月异。如今的翠峰山依旧在那里巍然屹立,宗说寺和阎老殿每年依然接受着人们的朝拜,往日的沧桑早已化作时代的烙印打在人们的记忆深处。

“虎斑”地貌美如画。张存良 摄

淳朴民风,世外桃源

风景这边独好,也许是因为地势较高的缘故吧,赵家沟村气温总要比河曲其他地方的气温低1-4℃,即便在炎热的夏天,也常会有习习的凉风吹拂,真不愧为避暑胜地。也正是因为相对较冷的缘故,土地容易保墒、保湿,遇到干旱少雨的年头,也会有比别的地方较好的收成。特别是这里地广人稀,有的村子甚至人均田地十几亩,大半年辛苦下来,碰上风调雨顺的年景,地里的产量就更大了。有的人家仅山药就种二三十亩,总产五六万斤呢,仅此一项,除去耕种的成本,纯收入大概也在数万元吧。也许是因为地处偏远高山区,与外界联系较少的缘故吧,倘若问起这里的庄稼人有什么打算之类的话,那“箍窑、娶媳妇、供养娃上学”的直截了当的答语,会让你感受到一种山里人的淳朴与厚道。这里的人也不太讲究什么“待客文明”,招待客人经常是盆、碗、碟一起上,让你大胆地随便吃喝,那种热情简直要把人融化掉了。在敞开心扉尽情感受山里人的真诚、亲切与豪爽的同时,你就应该放开肚量调动胃口吃好喝好,不必过分谦让、拘谨。有时聚在一起喝酒,一些山里汉子总嫌酒盅太小喝起来不过瘾,竟用碗盛着大口地喝,那海量直让你感受到一种激动人心的豪情。不必远去,在这里你就能感受到塞北高原汉子的那种粗犷豪爽之气。也许是因为水土气候特异的缘故吧,这里的饮食很有地方特色,那喷香的捏钵豆面、搓莜面和纯粹的炖羊肉、羊杂碎,便是每户人家上好的待客饭,纯正可口风味独特,让人吃饱了还想吃。是啊,凡是在赵家沟住过的人,谁没有吃过这些美味佳肴呢?那软而不粘的搓莜面、荤而不膻的炖羊肉……每次想起来都让人久久回味。

奇山蕴宝,钟灵毓秀。在赵家沟人的心目中,翠峰山永远是他们的骄傲。在田地里劳作的人们,只要抬头望望近在咫尺的翠峰山,浑身就会充满力量,干起活来劲头十足。千百年来,赵家沟人就是这样熬过来的。

正是因为赵家沟依然留存着古朴的村貌和淳厚的民风,也正是因为有雄奇秀丽的翠峰山和黄土高原特有的虎斑地貌山岭沟壑,所以几乎每年都有一两批省内外各地美术院校的师生慕名来此写生。在这里,他们画下了“石径相通,鸡犬相闻”的农家小院,画下了淳朴、厚道的山里人,画下了“翠峰夕照”的迷人美景……而作为避暑胜地、高原标本,翠峰山还有待越来越多的游人掀开她的面纱,走近她,喜欢她,从而书写新的诗篇。

(责任编辑:卢相汀)