马玉峰(右)与山西省名老中医秦天富先生共同参详

软硬兼收

古玩行把收藏分为两大类——“软片”和“硬片”。软片指字画、古籍等可以翻阅、折叠的古董,硬片则指青铜器、陶瓷、玉石、钱币一类。两类之外统称“杂项”,包括竹木牙角、文房四宝、漆器佛像、手串核桃。

隔行如隔山。研究文物的专家,擅长字画的不碰陶瓷,精通钟鼎的不问珠玉。民间收藏者也很少“跨界”,这是因为一个人的学识、精力、财力毕竟有限,能把某一项弄明白,藏有几件正经东西就堪可告慰平生。

谭嗣同所题“悬壶济世”

徐润第所题“种德堂”

祖籍河北、在忻州定居三十年的马玉峰,二十多年前涉猎收藏。起初只淘近现代名人字画尺牍,偶然收到一册药王庙碑的拓片后,收藏方向为此一变,专收跟中医中药有关的老物件。自从事“医藏”以来,老马“软硬兼收”,藏品中既有中医典籍文献、药方抄本等“软片”;也有汉、唐时熬药的铁锅,宋、明时切药的刀具,辽、金时装药的彩陶药罐,游方郎中的手摇铜铃等“硬片”;还有药庄的印鉴、医家的匾额、医用的雕版等“杂项”。现代藏品中,八路军从日军手中缴获的、为“白求恩模范病室”所用的一套七个大小医箱及医疗器械,应该算一级文物。

马玉峰陈列藏品的地方位于云中路上,雅号“燕赵草堂”,16个门类、2800余件藏品洋洋大观,用实物展现了中医中药的历史。收藏本是个人爱好,老马的医藏却为弘扬中医文化做出了独特贡献。

中医世家

玉峰的老家在冀中平原的一个小乡村,其曾祖马进城当年是方圆几十里有名的中医。马老先生岐黄有术,尤擅针灸。贫苦乡亲求医问药没有钱,留下一碗小米、半升小麦意思意思也行。碰上贫病交加的乞丐,带回家看了病还管一顿饭。玉峰的父亲马明生继承其祖衣钵,当了十几年大队的“赤脚医生”。

上世纪六七十年代,为了解决广大农村地区缺医少药的问题,一个在中外医疗史上空前绝后的群体——“赤脚医生”应运而生——乡村或基层政府指派有一定医疗知识和能力的人员“半医半农”,农忙务农,农闲行医。没有固定编制,也无固定薪金,有的给些微薄补贴,有的只记工分代酬。有了赤脚医生,农民得了寻常小病,足不出户就可以得到治疗。赤脚医生“一根银针治百病,一颗红心暖千家”,当年有两部电影《红雨》和《春苗》,讲述的就是赤脚医生的故事。从这个群体中还走出了一些“大人物”,卫生部前部长陈竺,“插队”时就当过赤脚医生。

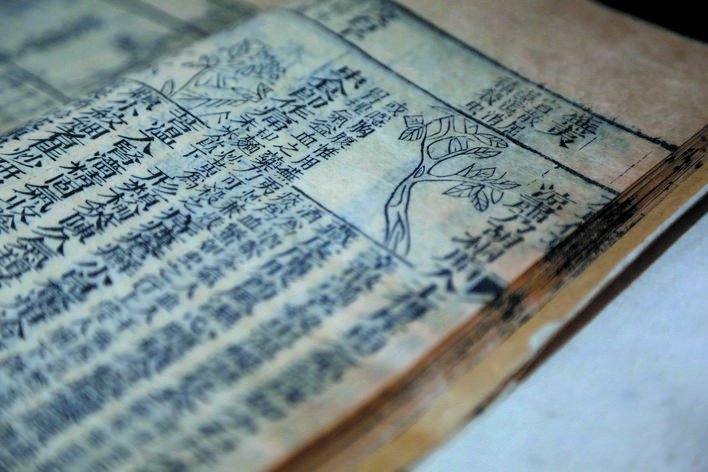

收藏的各种古代医书典籍

马明生为乡亲治病“中西医结合”,中医得自家传,切脉开方不在话下,打针、输液也很在行。玉峰说,他小时候印象最深的就是深更半夜患者家属到他家“咚咚”敲门,父亲穿衣下地,背上药箱就出了门,风雨无阻。冀中平原广种小麦,抢收小麦是最苦最累的营生。麦子一成熟,乡亲们就自发自愿提着镰刀为马医生代劳。马家盖房子,帮忙的村民也是成群结队、一拥而上。

上世纪80年代中期,“赤脚医生”退出历史舞台,马医生也上了些年纪,玉峰的哥哥上了卫校,毕业后回乡开了诊所。玉峰18岁到北京参军入伍,退役后做生意,1995年来到忻州定居。

如此说来,玉峰从事医藏还是跟家庭影响有些关系。不过,当他投身这个领域的时候,自己还没有意识到。

“好打交道”的买主

几千年来,先民用植物的根茎和果实、用一根银针治病。历史上有“医圣”张仲景,有“药王”孙思邈,有“神医”扁鹊和华佗。但“中医”这个概念,是相对“西医”即现代医学而言。“中医”这个名词出现得很晚,距现在尚不到两百年。古时中医被一些特定词汇指代,比如“岐黄”、“杏林”、“悬壶济世”。忻州城区有一条街道叫杏林街,“杏林”特指中医,而位于这条街上的市人民医院却是“西医院”,叫“杏林街”实属张冠李戴。

2003年,“非典”结束后玉峰回到河北老家,在地摊上看到一册《何绍基药王庙碑》的拓片。何绍基是晚清诗人、画家、书法家,草书有“清代第一”之誉。一问价钱也不贵,这是他淘到的第一件与中医有关的藏品。

对搞收藏的人来说,“医藏”是冷门,一些“铲地皮”的古董贩子淘到跟中医有关的老物件,轻易还不好出手。收藏界其实也有一条“食物链”。处于链条最底端的那个群体,业内称之为“铲地皮的”。这些人没有多少文化却精通人情世故,长年奔波在田野乡间。他们的原则是“逢古必收”,“挑进篮子就是菜”,收回来后再分门别类转手加价出售。他们文化不高,实战经验却相当丰富,因此不乏“捡漏”的机会。

收藏的圈子就那么大,当“铲地皮的”风闻马玉峰有“医藏”的意向后,便纷纷联系向他兜售。刚开始,猛不丁看到一件“好东西”,玉峰欣喜之情便溢于言表,贩子们吃定他必欲购之而后快,价钱上就绝不松口。玉峰一向为人豪爽,吃点“暗亏”也不至于痛心疾首。贩子们见他“好打交道”,收到老物件总是第一个联系他,玉峰因此也得到不少“掐尖儿”的机会。

古代装丹丸的瓷瓶

医用雕版和印章印鉴

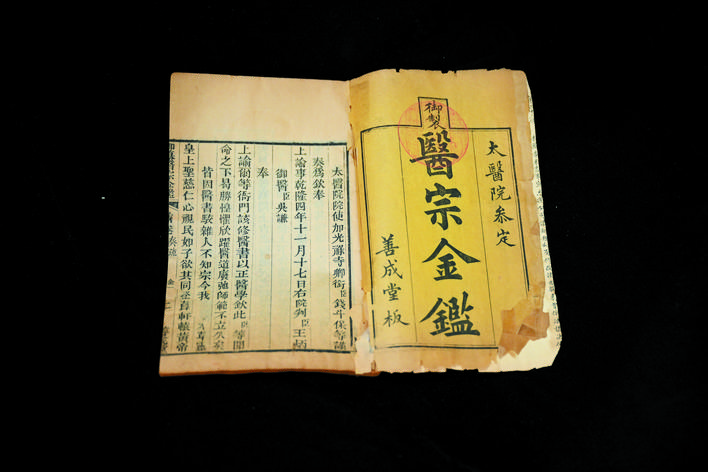

起先专注于收藏中医古籍文献。所藏乾隆四年御制的《医宗金鉴》六函三十六册,字口清晰、品相完好。这套医书原本专供宫中太医所用,不知何故流入民间。玉峰当时以两万元得手,几年后,贩子又找上门来欲以五万回购,玉峰笑而婉拒。

来忻州后,玉峰才知道大名鼎鼎的傅山先生的祖籍就在忻府区顿村。作为明末清初著名的思想家、书法家、医学家,傅山先生自诩“字不如诗、诗不如画、画不如医”。《辞海》收入中国中医药史上重要人物71人,其中山西仅傅山傅青主一人。玉峰藏有道光年间木刻套印的《傅山女科》一函四册和光绪己卯(1879)出版的《傅青主先生女科书》一函四册,傅山先生的医著不算罕见,但成函成套的就比较稀有。

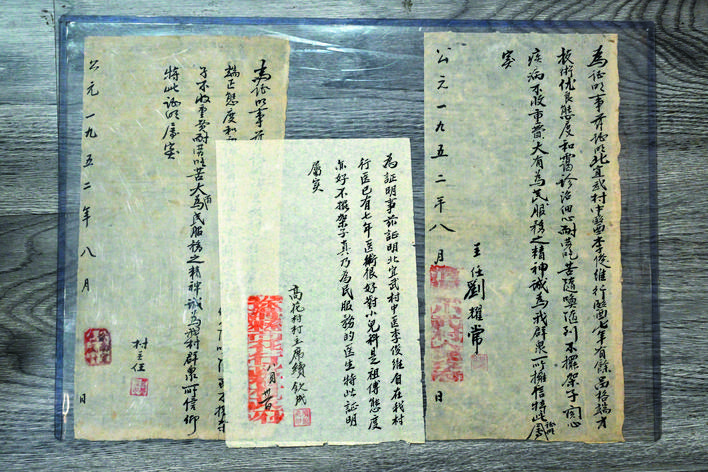

随着藏品的增多,玉峰的“胃口”也越来越大,诸如医用证照、药方抄本、宣传画片、老照片等等也统统纳入搜罗范围。玉峰藏有民国、解放初期的各种行医从业证、任命状、毕业证、中医公会会员证、中医师证、行医证、药师证、中华针灸社社员证等几百种。这些证照,就是医疗行业经历时代变迁的见证。

2012年秋,一位外地藏友联系玉峰,说有同一个人的一套四件证照想出手。证照上的人叫冯龄寿,原平人。四件证照分别是民国二十六年天津国医学校颁发的毕业证、民国二十八年天津国医专修班的毕业证,以及天津医药联合社社员证和天津国医学术研究会会员证。

证照这类藏品跟瓷器、钱币一样,也是成套的价钱要远高于单件。加之证照品相好,藏友索价每件五千。玉峰此前淘到的证照多是一人一证,像这种一人多证的还是第一次见到。藏友摸准他势在必得的心态,稍作让价便再不松口。得手后玉峰重新裱装,将其视作证照类收藏的精品。

三年过去,这藏友又联系玉峰,说三年前那套证照其实是五件。这第5份证照上方印有呈交叉状的伪满洲国旗和日本国旗,十分罕见。藏友说本来要自己珍藏,因急用钱不得不出手。玉峰哭笑不得:过两年,你又拿出一件要价更高,我是要还是不要?藏友发誓绝对是最后一件了,成交后又过去十年,看来真是“最后一件”了。

玉峰说,收藏这么多年,耳闻目睹、亲身经历了许多曲折离奇的“故事”。不过事后“复盘”,当几回“冤种”在所难免,却也很少被“打眼”。

研究医史有切口

研究这些藏品,可以比较直观地了解过去药庄、医生的经营和生存状况。

古代药用器具

中医用天平

铡药刀

木制医用榨汁机

玉峰藏有一套九件包括证明、履历书、行医证在内的材料。1952年,清徐县北宜武村中医李俊维要办理《行医证》,他服务的几个村的村委主任,都要为其开具“证明书”并签名盖章。“证明书”中写道:“李俊维行医七年,技术优良,态度和蔼,诊治细心,耐劳吃苦,随叫随到,治病不收重费,大有为人民服务之精神……”对医德、医术均有具体评价。“履历书”载明李医生1919年生,有房子二十间、土地二十八亩,被划为“富裕中农”。由此看来,建国初期的乡村医生,其收入处于农村中上等水平。所有证明材料齐全后,徐沟县人民政府才发给李医生行医合格证:中医李俊维经本府检定为乙等医生,特发此证——李医生可以继续行医了。

中药方是中医大夫为患者开具的诊疗方案及治疗方剂。玉峰藏有明清以来各地名医的手抄药方及相关著作30余册,其中民国时期忻县名医米显东的十几份手抄药方保存完好,很具研究价值。如果专业人士能对其分析、验证,这些藏品就能直接为患者服务。

现在人们到医院看病,最发愁看不懂医生的处方。许多医生的钢笔字如同“天书”,令患者叫苦不迭。玉峰藏有民国时包头常泰和药庄的一张药方,坐堂中医的姓名很奇怪,叫“钱勿停”,如此直白的诉求用于名字委实少见。钱大夫的名字失之不雅,却写得一手漂亮的行书,八行字行云流水、力透纸背、疏密得体,称其为书法作品也毫不为过,当年中医大夫的文化修养于此可见一斑。网上检索“民国时包头常泰和药庄”,发现有“民国年间,包头著名的中药铺有永和公、春和公、常泰和、永仁堂等”的记载,可见民国时的中药铺既卖药也看病、医药一体。

药方上的一些细节也很有意思,玉峰藏有上海著名中医师王锦洲1952年的一份手写处方,空白处写有“可代煎”字样,收费600元——此为旧币,折合人民币6分钱。

证照求全套,其他求关联。比如淘到民国时期北平恒源参茸总号的药品宣传广告后,忽一日又发现其总店的老照片,喜出望外。先是淘到太谷吉庆堂曹掌柜的写真画像,不意又收得民国23年吉庆堂药号的一本老账,半年后又发现民国22年曹掌柜的“全家福”,心满意足。

民国时忻县义盛生药庄印制的版画广告刻工粗放,有趣的是广告内容为一首“打油诗”。起首一句运用“赋比兴”的创作手法:山高水长鹿鹤呈祥。第二句就令人猝不及防:本庄药品拣选精良。第三句阐明经营宗旨:现洋交易不取大利——利润微薄您别赊账。第四句是“服务条款”:药品出门概不退换。

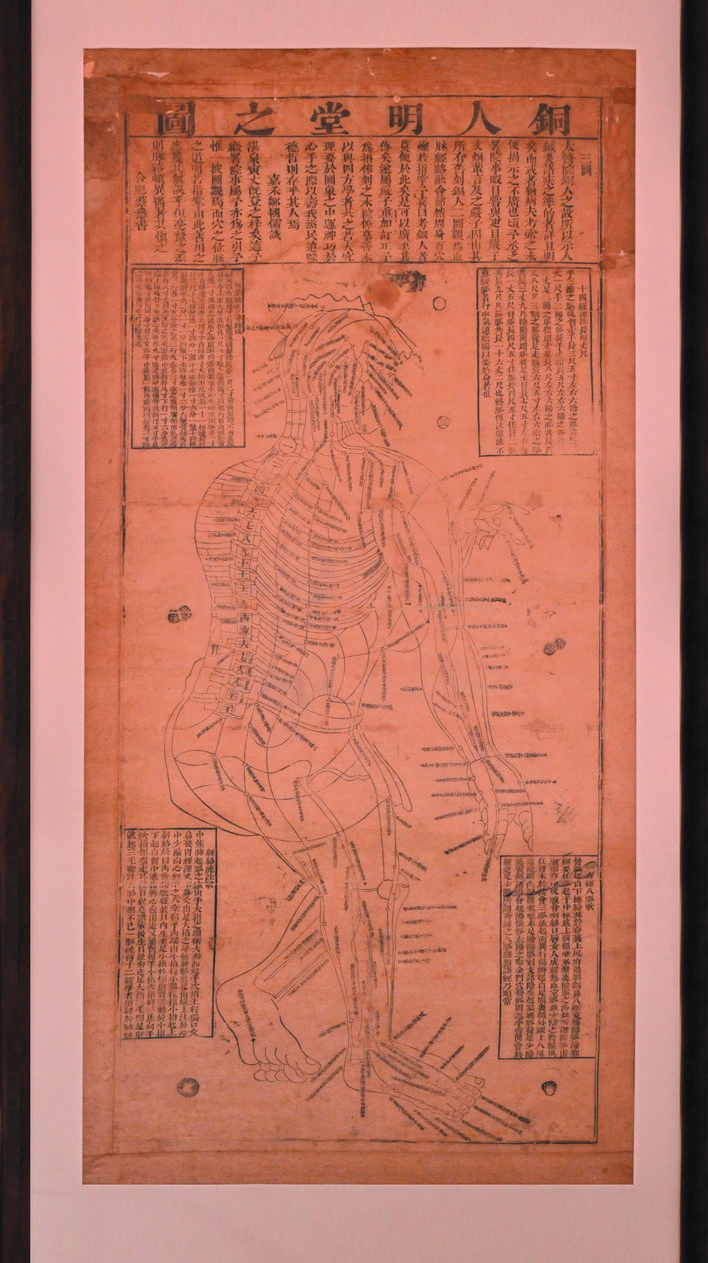

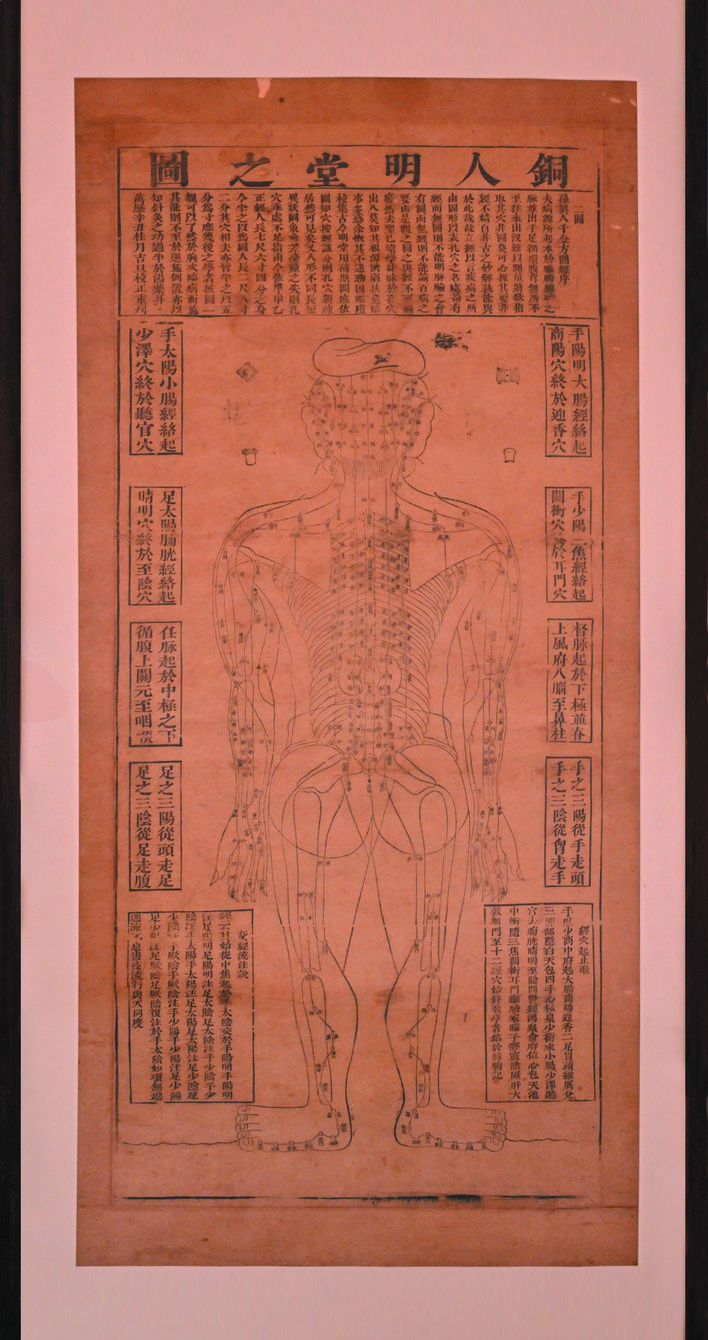

在“古籍文献类”藏品中,玉峰以重金购得的全套《铜人明堂之图》稀有罕见。同样的藏品,北京中医药大学图书馆也只有部分收藏。

《明堂图》就是经络图,也即绘有人体经脉、经穴的针灸挂图。敦煌文献中《明堂五脏论》载:“明者,命也;堂者,躯也。立形躯于世间,着明堂而医疗。”《明堂图》在中医针灸领域作用极其巨大。

宋、唐以前就有名医绘制的经络图,后全部散佚。明万历二十九年(1601),山西巡按赵文炳重印《铜人明堂之图》。其图经脉走向清晰、穴位准确无误、文字疏朗易识,阴阳各经均用不同符号连接,区分明显,检索方便,成为后世中医针灸最权威的人体穴位参照图。

赵文炳,河北任县人,万历年间巡按山西时得了“痿痹”,请了不少医生但没什么效果。从京都请来名医杨继洲,只扎三针就好了。杨继洲出示《玄机秘要》,赵文炳感到杨继洲“术之有所本”,于是决定扩充内容、刻版刊行。赵文炳参考南京、北京两都的残缺版印铜人图,反复考证修订,刻印《铜人明堂之图》四幅,分正面、背面、侧面、脏腑,最上面有“万历辛丑桂月吉日校正重刊”字样。

两块匾

“燕赵草堂”收藏的木质器物包括印鉴、匾额和医用活版。印鉴是商家的名号和信用的凭证。匾额高悬于药庄或医家的门楼,反映其经营理念、价值取向。医用活版刊印中医药书籍或药庄的宣传品。

玉峰收藏印章、印鉴200余方,大多出自民国时忻县的药庄、中医诊所。忻县“聚源祥记”、“忻晋忠义长永记”,谷村的“福善堂记”等字号的印章虽然时隔百年,连印泥也保存完好。

古时印书多用梨木或枣木刻版。梨木木质光滑均匀,硬度适中;枣木比梨木硬,纹理匀直、质地紧细,用梨枣木制作雕版最为理想。因此古人说印一本书就是“付之梨枣”,如果某人出的书谬误百出,别人就讽刺他“灾梨祸枣”。“燕赵草堂”陈列的明代梨木活字版和民国时太原“三合膏药老铺”的雕版,集字、印、雕、色之美于一体,在灯光映照下发出幽幽的蓝光,令人感慨时光之流转。

收藏的匾额中,由徐润第和谭嗣同题写的两块比较罕见、价值颇高。

玉峰藏有“杭州叶种德堂”的青瓷药瓶。杭州叶种德堂创始于清嘉庆十三年(1808),与胡雪岩开设的“胡庆余堂”等并称杭城“国医六大家”。2020年,玉峰看到外地一个“铲地皮的”发朋友圈,照片上一个匾,书有“种德堂”三个馆阁体大字——秀润华美、正雅圆融,笔势恢弘、气象博大。玉峰心中一动:“种德堂”跟“叶种德堂”有什么关系?放大照片一看,匾额上款刻有“大清嘉庆三年岁次壬午四月”字样。一看下款,心怦怦直跳,赫然刻有“内阁中书加一级徐润第赐进士出身”。

古玩行有个规矩,买主不能问卖主东西的出处,问了你就是“棒槌”,问了人家也不会告你——你打听清楚了直接找货源,“铲地皮”的吃什么?虽然不能问,但玉峰知道徐润第的儿子叫徐继畬。卖主是外地人,显然不清楚徐润第和徐继畬的关系,否则肯定会大事渲染并抬高价钱。

玉峰旁敲侧击:清中晚期的一个匾,题字者“内阁中书加一级”也不过是“正处级”,再说边上还有裂……卖主赶忙说匾是从你老家河北收的,肯定没假。玉峰接话:“种德堂”在杭州,你说在河北收的,东西对不对?卖主一时发懵,喊价时自然不敢造次。收此匾算“拣漏”,如果卖主做足功课,再想得手价格怕是翻番也不止。

2016年,玉峰以重金收得谭嗣同为某医庄所题“悬壶济世”的匾额。

此匾宽155厘米、高60厘米,上款“光绪十二年”,下款只落“谭嗣同”三字。贩子自述收自安徽太和,但此匾四周边框镌满如意纹和云纹,显然出自北方——玉峰介绍,北匾边框装饰繁复,南匾却很简洁。

谭嗣同妇孺皆知,“拣漏”绝无可能。玉峰得手后仔细研究,了解到光绪十二年谭嗣同21岁,其时正在“壮游中国”,足迹遍布河北、甘肃、新疆、陕西、河南、山东、山西“观察风土,结交名士”。此匾可能是谭嗣同游历至上述北方某省偶感风寒一类小疾,被某中医妙手回春后题匾以示感谢。至于此匾如何流转至安徽,可能永远成谜。

收藏的过程也是学习的过程。“燕赵草堂”堂主乐此不疲,一发而不可“不收”。

日本医箱与“中国声音”

2018年春,忻州某县一个“铲地皮的”给玉峰发来一组30多张照片,照片翻拍上世纪70年代五台县白求恩纪念馆修建时,女画家周思聪绘制的白求恩大夫在晋察冀根据地工作、生活的画面。白求恩在五台时的照片均为摄影家沙飞所摄,如果是新发现的沙飞的原照,价格肯定不菲。翻拍的美术作品,索价自然不高。

三天后,又一个贩子发给玉峰7张照片:大小7个棕黄色木制搭扣式药箱,箱中存放医疗器械的明、暗格里,精巧的骨锯、手术钳、手术刀、止血钳……满满当当。每个药箱箱盖里面均用红漆竖写一行正楷小字:白求恩模范病室。

玉峰大吃一惊,立即表示让贩子携物见面。贩子见玉峰对这批药箱如此热衷也就不藏着掖着,坦言是从五台某村一户人家淘得。玉峰出示三天前到手的画作照片,此人连连点头:在出售药箱的这家见过。

出重金购得药箱一周后,又有一人上门。此人拿来一只牛皮制作的老旧行军药箱,其中有德国、日本生产的药品盒,盒中针剂生产日期均为上纪世30年代。玉峰心念一动,让此人观看画作照片和药箱,只见这人也瞠目结舌——敢情所有这些东西,均出自五台某村那一户人家。

药箱设计极具巧思,箱中十几、几十件器械整齐嵌在明、暗格中严丝合缝,一旦放错箱盖就无法盖上。大药箱中隔成上下两层,几十件大、小器械各就各位后,提起放下绝不晃动。八九十年过去,箱中的钢制器械依然锃光瓦亮。

玉峰请教行内专家和外科大夫,他们表示药箱为樱木打造,器械产自日本,极可能是当年八路军在战场上缴获。至于白求恩大夫是否使用过这些器械,无法考证。玉峰又淘到中华书局民国33年版的《调剂学》一书,参照书中器械图解与箱中实物一一对比,确定老物件无疑。

1938年冬,日军对冀中抗日根据地发起大规模扫荡,白求恩大夫率“东征医疗队”深入冀中平原救治八路军伤员。战事频繁,医疗队几乎每天都要转移。人员好说,药品、器械的转移成了难题。白求恩看见老乡赶驴,驴背上驮一个驮子往地里送粪,受此启发设计出了“药驮子”——外形像桥,顶部的箱子存放夹板,两边的抽屉装手术器械、药品,两个驮子上横搭一块门板就成了轻便灵活的手术台。白求恩将药驮子命名为“卢沟桥”,一直陪伴他到生命的最后一刻。

“走方郎中”使用的手摇铜铃

古代中医药箱

古时医庄信物

罕见的医生证照

建国初医生行医证明材料

缴获日军的药箱

《铜人明堂之图》

抗战爆发时中日两国国力悬殊,单单对比日军先进之极的药箱和白大夫发明的“卢沟桥”就可见一斑。八年抗战艰苦卓绝,当年日军的药箱从另一个角度提供了佐证。

主持筹建忻州市中医院并担任第一任院长的山西省首批名老中医秦天富先生,听说马玉峰医藏的事情后来到“燕赵草堂”。老先生把一件件藏品放下又拿起,边看边向玉峰解说其来历、典故、用法。当他拿起一个当年“走方郎中”使用的手摇铜铃时,“金句”脱口而出——这就是“中国声音”!

老先生说,古时中医分官家儒医、民间堂医和走方铃医几种。走方铃医也叫走方郎中、游方医,他们手摇串铃、身挂药囊或身背药箱,徒步行走于民间医治百病。为什么要手摇串铃?因为医生不能当街吆喝,只能通过特定的器物响声告知民众——医生来了。秦老先生还手摇串铃来了一番现场演示:游方医将其放在头顶上方摇动,表示自己医术纯熟、足以应付各种疑难杂症;将其放在与肩大体齐平的位置摇动,表示自己有比较丰富的行医经验;将其放在胸前摇动,表示自己还出道未久、只可应付一般病症。

参观完全部藏品,老先生紧紧握住马玉峰的手说:你一个私人做了公家的事,对中医、对忻州功德无量。

2023年9月,国家中医药管理局党组书记、局长余艳红一行来忻州调研,期间在市中医院观看了以玉峰藏品为主的“中医药文化展”。原定在中医院的行程为半小时,结果足足看了一个半小时。余局长在玉峰收藏的一个清代红木榨汁机前驻足良久,还俯身观察、拉动其装置。榨汁机形如小型饸烙床,通体木制、设计精巧、保存完好。余局长表示,史料上见过古代有医用榨汁装置的记载,但实物还是第一次见到。古人的智慧无处不在,比如这台榨汁机就运用了杠杆原理。她指示陪同人员,这些藏品体现了博大精深的中医药传统文化,应该建设一个专门的博物馆陈列,一定要千方百计保护好。

玉峰最大的心愿,就是在忻州古城建一个医藏博物馆,希望他早日心想事成。

(责任编辑:卢相汀)