刘 佼、贾富强、高 慧(从左至右)

外表文弱的贾富强博士是个狠人。

今年34岁的贾博士,上溯八代都是忻府区董村镇定兴寨村的农民。农家子弟,一上学就“输在起跑线上”,初高中紧赶慢赶,高考时忻州师院已是勉力触及的“天花板”。上大学后,贾富强发愤图强,政史系一毕业就考取西北师范大学的研究生,硕士毕业当年又就读暨南大学历史学博士。2019年博士毕业回到母校在五台山文化研究中心任讲师,同时还是山西大学中国社会史研究中心的在站博士后。

凭着一股狠劲儿,贾富强一路通关“人生逆袭”。拥有一份稳定、体面的职业后,贾博士继续发狠,在五台山文化研究领域打开一个突破口,以奋不顾身的姿态一头扎了进去。贾博士的宏伟计划和执着劲头,打动、吸引了两位同事——同为硕士毕业、从事五台山艺术研究的高慧和从事五台山历史文献研究的刘佼。这一男两女的组合,开启了一段可能要耗费他们毕生时间和精力的田野调查与学术研究之旅。

这个突破口就是拓碑——将忻州有史料和文学价值的碑刻拓片后分类研究。几年来,这“拓碑三人组”已寻访忻州上千个自然村,行程10万公里,覆盖广义上的五台山地区即忻府区、定襄、原平、五台、繁峙、代县的全部乡镇。第一阶段的成果最近在忻州师院举办了“昭兹来许——五台山地区人物碑拓展”。展出期间,恰逢一个高规格的学术会议在师院召开。与会专家、学者观展后共同深表“震撼”和“感动”:没想到一个小地方的小学校,会有人坚持做这样一件事情——通过小人物,展现大历史。

这个系列,以前介绍的都是来自忻州民间的高手。拓碑的三位学历高,拓碑又在田野进行,他们的故事,正是另一种意义上的“高手在民间”。

缘起

拓制、研究碑碣,就是中国古代的“金石学”。“金”指青铜器及其铭文,“石”指刻在石头、石碑上的文字。搜集、考证金石上的文字,如同找到一把了解古代社会政治、经济、文化、宗教……的钥匙。

贾博士到师院工作后,既在历史系带课,也在五台山文化研究中心从事历史军事地理、五台山历史地理、古旧地图的研究。从事社科研究,搜集、整理文献是第一步。“五台山学”博大精深,但是却缺乏系统性的文献资料。饱受其困扰的贾富强,一入职就系统搜集与五台山相关的文献资料,先是清宫档案、近代报刊、中外游记,继之“上穷碧落下黄泉”,把重心放在五台山地区的民间碑刻。

碑刻是历史记载的重要载体。虽然散落民间,涵盖的内容却十分广泛,涉及社会生活的方方面面,具有其他文献所不能替代的学术价值。广义上的五台山地区也即忻州的东六县,拥有数量巨大的历代碑刻,但绝大多数未被纳入文物保护的范畴,尚未引起足够重视。社会关注度小,古董贩子却早已盯上了古碑,贾富强他们勘查的时候,就发现许多古碑的碑头已被盗走。人们说“纸寿千年”,其实古碑的寿命也很难达到千年,因为得不到有效保护,古碑或消失、或散佚,或残缺、或漫漶,“拓碑三人组”发现,忻州东六县的古碑多为明、清时期的,元代以前的已十分罕见。从这个意义上说,贾富强他们从事的又是一项抢救性工作。

作为文物大省,山西出版过一些碑刻史料。像《三晋石刻大全》,事关忻州地区的只有宁武卷,其他县份一概阙如。而《五台山碑刻》《五台山佛教·繁峙金石篇》等碑刻史料,主要关注的是寺院碑刻,民间碑刻绝少涉及。至于其他一些有关碑刻的出版物,更存在收集不全、体例不一、重复收录等问题。

贾富强意识到,对五台山地区民间碑刻开展系统调查和研究已刻不容缓。他首先梳理第三次文物普查资料以及相关出版物中“一般不可移动文物”的信息,在浩如烟海的头绪中检索,按东六县各行政区域列表造册,将一般不可移动文物的名称、类型、位置、留存状况、附属文物等信息统统著录在内,并将有价值碑刻的位置、年代、题名、材质等信息单独著录,形成一份《五台山地区(东六县)碑刻调查统计表》。此外,他还千方百计、兜兜转转咨询地方文化爱好者、浏览网络信息、通过熟人打听,尽可能获得更多的碑刻信息。

接下来,就是按图索骥、大海捞针。

拓碑三人行

先是单枪匹马,间或有当地地方文化爱好者、五台山文化研究中心的领导、同事参与。2022年9月,高慧、刘佼两位老师共襄其事。他们跋山涉水、栉风沐雨,寻访古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺,收集到1863通古代碑刻的信息。2023年初,高慧建议从人物碑刻拓制入手进行研究,三人遂在东六县实地调查人物碑刻200余通,并制作拓片80余幅,涵盖德教碑、善行碑、赈济碑、功德碑、恩德碑、纪念碑、去思碑、德政碑、节孝碑、神道碑。

寻碑(一)

“拓碑三人组”日常都有教学、科研、行政工作,寻碑和拓碑只能利用周末,要么在排课时请求尽量将三人的课调为同步,以此挤出一两天时间。

贾富强说,寻碑的故事三天三夜讲不完。既有“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的意外,也有山重水复、柳暗花明的惊喜,更有“求之不得,寤寐思服”的无奈和遗憾。

2022年9月,贾富强在孔夫子旧书网购得《五台老三区志》,书中录有五台县老三区(今陈家庄乡等乡镇一带)的部分碑刻,并说其中一通为明末兵部尚书兼督师孙传庭撰写的《杨时伦孝行碑》。

崇祯一朝内忧外患,但也并非没有拯救的机会。这个机会,居然前后两次落在两个忻州人身上。

崇祯六年(1633年),兵部右侍郎兼右副都御史、总督五省军务的保德人陈奇瑜,指挥明军将高迎祥、李自成、张献忠率领的农民起义军赶入四面绝壁的车厢峡。命悬一线之际,李自成诈降并重贿陈奇瑜左右,逃出生天后重举义旗,不久席卷数省、中原糜烂。后人评论,如果陈痛下杀手,历史将势必改写。

代县人孙传庭与袁崇焕同榜,25岁就高中进士。本是“学霸”,又是罕见的军事天才。孙任陕西巡抚时在子午谷生擒高迎祥,两年后在潼关设伏,李自成部全军覆没,“闯王”突围后身边仅剩一十八骑。崇祯十六年(1643年)十月初三,兵部尚书兼督师孙传庭战死,明朝关中地区的主力部队悉数向农民军投降。半年后,李自成攻破北京城,崇祯皇帝自缢,明朝灭亡。《明史》评价:“传庭死而明亡矣!”

孙传庭有诗、文集传世,但他撰写的碑文却从不见诸史料。《五台老三区志》只说有这么一通碑,但碑立何处又语焉不详。历史学博士后贾富强明白这通碑的价值,下定决心要找到它。

贾富强在网上搜索到,一个人在外地、老家五台县陈家庄乡东峪村、网名“虹雨”、本名胡立成的人写过一些关于五台县碑刻的文章。又在抖音上发现一位网名“弓长游拍”的网友发布过介绍老三区文物古迹的视频。贾富强依稀记得师院地理系胡砚秋老师的老家就在陈家庄乡,一问胡老师,敢情胡立成就是她的三叔。通过胡砚秋联系上胡立成,约好国庆假期一起到陈家庄乡一带寻访。

田野调查后的研究团队

2022年10月2日一早,在胡立成的带领下,贾富强一行在陈家庄乡探访了东四合村五龙池、北黑山村油盆寺、檀家沟村古民居、砂崖村檀公墓塔、柏兰村龙王庙、胡家庄村金代花塔、陡寺村福田寺,没有发现《杨时伦孝行碑》。

2023年4月28日,贾、胡再次碰头,先在五台县沟南乡东寨村寻见鲁学连德教碑。返回陈家庄乡途中,胡立成说他认识一位当地的“文化名人”,就住在不远处的南沟尧村。进村找见此人,才知道这位张芝兰老先生就是抖音上的“弓长游拍”!三人感叹了一番缘分妙不可言后,张芝兰带路,在国都殿村庄子沟北侧山梁的韩氏墓地找到了《五台老三区志》中收录的韩国栋墓碑。虽然还是没有找到《杨时伦孝行碑》,贾富强已觉收获颇丰、心满意足。

路边草草吃罢午饭,三人又向王城村进发。王城村村子不大,但古迹颇多,一口气找到了胡润功德幢、王城禁约碑、古王吴公之城碑。暮色苍茫,在出村的路上,贾富强远远望见吴王城遗址中立有一座不起眼的小碑楼。停车走近用手机灯光一照碑面,发现此碑竟是几番苦寻而不得的《杨时伦孝行碑》!

此碑原立于明天启七年(1627年)四月,碑文由时任吏部文选司主事、代州孙传庭撰写。后因“世远年湮,碑楼损坏,字迹不真”,杨时伦后人于清乾隆三十四年(1769年)二月重勒。

杨时伦,五台县百兰里人。虽一介布衣但极尽孝道,其父杨海病重,时伦在神前祈祷愿以身代,三年不茹荤食,其父果愈,又得以存活十余年。杨时伦未取得功名,但其儿孙辈都受到良好教育,大多闻名于地方。

杨时伦长孙杨之藻在代州求学时与孙传庭同窗,二人形同莫逆。杨时伦去世后,杨之藻请孙传庭为祖父撰写了墓志铭。

寻碑(二)

五台县照吞口村现存周氏三代德教碑,分别是周南德教碑、周志贞德教碑、周锡九德教碑。放眼山西乃至全国,祖孙三代同时被立德教碑的情况非常少见,因此具有重要的文物价值和历史价值。其中周志贞的德教碑碑文由阎锡山“十三太保”之首、曾任察哈尔省政府主席、陆军二级上将杨爱源撰写。周锡九的学生中有一位叫张隽轩,张隽轩是杨爱源的外甥,1927年北大读书时加入共产党,回山西后利用与杨爱源的甥舅关系打入阎内部从事地下工作,是一位“余则成”式的孤胆英雄。

2023年4月,贾富强搜寻到一篇题为《辛亥革命前夜的周家私塾》的文章,文中提到耿镇镇照吞口村有周氏三代德教碑。作者武奋新,是五台县的一位地方文化爱好者。8月17日,武奋新引路,贾富强、张芝兰一行三人来到照吞口村,先找到周南德教碑。此碑立于邻近机耕路的土崖之上,后人建有碑楼。周志贞和周锡九的两通德教碑立在一起,虽有碑楼保护但碑体已经倾斜。拍照、测量后天已擦黑,只能择日再来拓制。

拓碑演示

8月21日,贾富强、高慧、刘佼专程来到照吞口村拓碑。周南德教碑碑阴被土掩埋较多,贾富强在碑楼后面清理淤土,高慧和刘佼先拓碑阳。此碑位于崖壁之下,几乎见不到阳光,上纸后宣纸迟迟不干,三人只得交替手举小风扇吹干。另两通碑高度超过两米,只能踩着梯子拓制。三人中高慧稍年长,抢先登上梯子。上午拓第一通碑时着急上纸后干不了,下午这两通碑经过一中午暴晒,宣纸上碑后又干得很快,搞得三人手忙脚乱。三通拓毕,已是日落西山。

照吞口村周氏为五台望族,周家私塾传到周志贞这一辈已历七世。

周南(1811年—1879年),年甫弱冠弃文习武,县、府武举考试出类拔萃,乡试却屡试不第。周南将平生所学传授门人,从教三十余年,门人中出武进士一名、武举一名、武生十余名。

周志贞(1848年—1908年),自幼习武,力能扛鼎。父亲周南去世后,周志贞接管周家私塾继续教授乡里。科举废除后,军校初设,山西风气未开,学子迟疑不前,已考进山西陆军小学的杨爱源等人也不知所措。周志贞得知后将杨爱源等人叫回五台,教导他们:“时艰孔急,正风云奋志之秋;国变匪遥,亦豪杰有为之会。投班生之笔,努力戎行;枕祖逖之戈,毋忘国耻。”在周志贞激励下,杨爱源等这才返校继续学业。

周锡九(1871年—1968年),九岁能诗,参加山西学政岁试录为雁北十三县优生第一。后返回周家私塾任教,每年组织学童前往太原参加山西陆军小学考试多被录取,向山西军界输送了大量人才。1921年被聘为耿镇第二高等小学国文教师。他的学生中除张隽轩外,还有新中国成立后曾任山西省委书记、中华全国总工会主席的赖若愚。

杨爱源撰文的周志贞德教碑立于民国二十年(1931年)八月,碑文记载了周志贞的家世和教育经历。碑文书丹一般用魏碑体、楷书或隶体,这通碑比较少见,碑文用草书写就。

寻碑(三)

寻碑几年,贾富强他们在忻州东六县发现的存世最早的碑刻,当属代县口子村青山寺立于金大定十二年(1172年)的《唐茹仆射庙记》。

这是一通“水利碑”。看庙人刘师傅介绍,这通碑原立在当院,为防止被盗,早年他在修缮寺庙时将这通碑砌进墙内。这通碑不仅年代较早,文物价值也很高,是研究金代山西水利史的重要资料。碑文记载了茹汝升的生平事迹及其治水功绩。

茹汝升,唐代州段景村人。主政代州时为政清廉,治理水患,造福乡里。乾隆《代州志·乡贤》载:“长安间为仆射,本郡峨峪水泛溢。汝升理泉脉,俾水就道,乃穿渠引水,教民灌溉,里人至今赖之。峨峪口胥建祠,春秋祭享。”此碑的拓片,在“五台山地区人物碑拓展”上展出。

在原平市阳武一村,贾富强他们还发现、拓印了一通“义士碑”。在林林总总的碑刻中,“义士碑”很少见到。

此碑立于清雍正十二年(1734年),是宁武人杨光祖之子杨鲲、杨鹏为纪念义士狄从周而立。此碑原立于村口,阳武一村的狄森梧“文革”中担心碑被人破坏,悄悄拉回自家院子保护了起来。此碑记载了杨光祖殉难托孤、狄从周慨然践诺的义举。

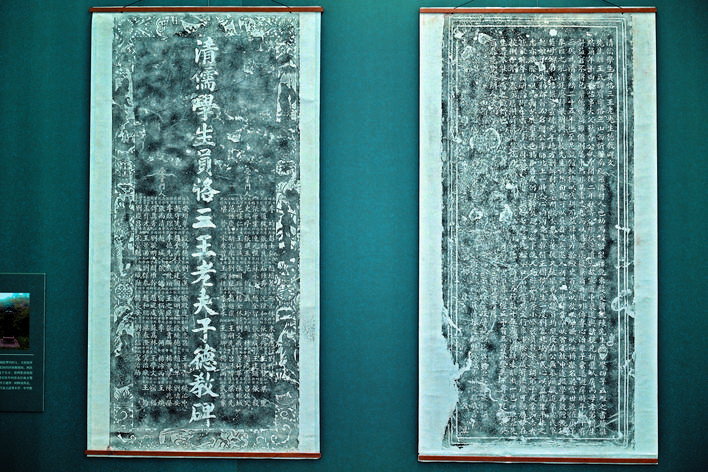

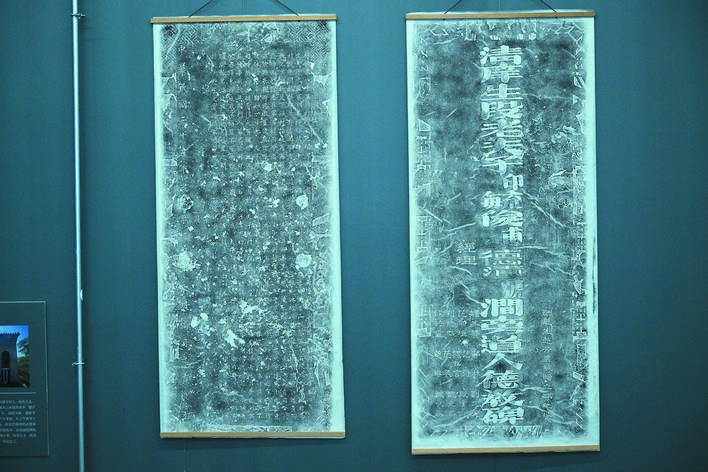

展出的拓片

狄从周,生卒不详,原平阳武村人。清康熙十四年(1675年),杨光祖任江西南昌水师营游击,狄从周为记室(犹今之秘书、参谋)。时值吴三桂叛乱,杨光祖率部抵抗。南丰大战前,敌强我弱,杨光祖决意殉国,将二子鲲、鹏托孤于狄从周,狄慨然应允,携二子归隐阳武村,养育教导八年,杨光祖则在南丰之战中阵亡。“三藩之乱”平息后,狄从周携杨鲲、杨鹏拜见定远平寇大将军、安亲王岳乐,禀报杨光祖殉难托孤之事。安亲王将此事上报朝廷,朝廷予以赏赐,光祖二子因此投军。后杨鲲官至直隶古北口提督、署直隶总督,杨鹏官至湖广襄阳镇总兵。狄从周去世后,兄弟二人为恩公树“义士碑”于阳武村。

外人看来,“拓碑三人组”的工作无异自讨苦吃。高校教师不必考虑升学率,如果想在学术方面有所成就,选择科研项目、课题的时候都是奔着早出成果、快出成果。“三人组”投身的项目足够“生冷僻”,寻碑、拓碑的过程自不必说,文献搜集后的研究注定旷日持久,板凳岂止十年冷。

外出寻碑,经常前不着村、后不着店。有次在定襄南西力村寻找一通德教碑,村民不知所以,高慧、刘佼两位年轻女老师在尚未收割的玉米地中来回穿梭寻找坟头,夜幕降临,头皮阵阵发麻。

有次集中三天时间在繁峙寻碑。每天傍晚,贾富强都要驾车回忻,第二天一早再返繁峙——贾富强4个月大的婴儿患先天性肠道疾病,请外地专家刚做完手术,他得赶回去晚间照料。“三人组”拓碑经常起高爬低,刘佼膝盖积水不能下蹲,外出一次双腿要肿三四天。

拓碑

碑碣最好的保存方式就是拓片。拓印是中国一项古老的传统技艺——使用宣纸和墨汁,将碑文、器皿上的文字或图案清晰地拷贝出来。

拓碑是项专业技能。高慧老师大学期间曾受过专业培训,动手自制了拓包——用塑料纸包裹蓬松棉,再用棉布或绸布包扎,上端结成手把,看上去就像一头巨型大蒜。拓包有大有小,小拓包用来拓制碑体的细节。拓碑用墨试过几种,比较后发现还是“一得阁”的墨汁最好用。拓碑所用宣纸异于书画用纸,须专门订制。

正式拓碑前,高老师带两位徒弟到忻府区庄磨镇的桃桃山上进行了速成培训。不过,正经拓碑时还是高师傅上手多,贾富强做粗活儿负责清理碑体,刘佼负责上纸。

每次外出拓碑,后备箱满满当当。装备包括头天熬好的一桶白芨水、两桶清水、猪鬃刷、软毛排刷、拓包、墨汁、乒乓球拍、宣纸、水盆、喷枪、抹布,还有煮方便面的卡司炉、饼子饼干榨菜火腿肠……

白芨是一种中药材,熬煮后的溶液有黏性,在碑体刷白芨水后再贴宣纸不伤碑体。年深日久,古碑有的倾圮,有的碑面布满苔藓,字口也被沙土填平,这些都要仔细清理干净。古碑之所在往往人迹罕至,没有水源,所以要带上两桶水。

碑体清洗、碑面干燥后,在碑上刷一层白芨水。上碑的宣纸要大于碑体,上纸时用软毛刷向同一方向刷平,令纸与碑面密合,不能出现褶皱。上纸后用猪鬃刷轻轻敲打纸面,使文字凹入。宣纸须八成干时方可上墨。上墨时,左手执球拍,右手执拓包蘸墨汁,拓包捶打球拍平面,以使墨色均匀、包面平整。待拓纸七八成干时,迅速用拓包上下来回渐次密集捶打补墨。第一次上墨时墨汁要浅,以后逐次加浓。待拓本干至八九分时揭纸,两人执纸由上而下揭开,如粘连太牢,要用竹篾小心挑开。拓纸揭下后平面放置,令其自然干燥。

每个环节小心翼翼。纸与碑体间有空气、拓墨时用力不匀、取拓本时动作不一致,都可能前功尽弃。拓一通碑,至少耗时4个小时。

贾富强说,拓碑通常在春、秋和夏初进行。即使在适宜拓碑的季节也不能有风,有风则宣纸无法平铺在碑上,即便上了纸也很容易被风扯坏。气温不能太高,太高则浸湿后的宣纸干得太快,来不及上墨。也不能太低,太低则宣纸无法及时干燥,影响拓碑进度。

有些地方的村民对“三人组”心存戒备,这主要是无孔不入的古董贩子给闹的。不过,当他们掏出工作证来时,村民们也就释然,有的还提供力所能及的帮助。

在寻碑、拓碑的过程中,“三人组”发现了大量古戏台的题记,均已一一拍照、记录。还发现了一些连官方文物普查资料都没有记载的古迹,比如五台某地有一座完好的阎王殿,十殿阎王壁画基本保存完整。

展览

2023年12月28日,“昭兹来许——五台山地区人物碑拓展”开展。

“昭兹来许”语出《诗经·大雅》,下一句是“绳其祖武”。两句连起来的意思是:光明显耀好后进,遵循祖先的足迹。

五台山地区历史文化底蕴深厚,涌现出不少卓越人物,有教师、有医生,有官吏、有商人,有武将、有绅耆。他们身份不同、职业各异,但都为国家和桑梓做过贡献,值得后人缅怀。展览结合忻州师院“厚学启智、修德树人”的办学宗旨,集中展示涉及教育的人物碑刻,彰显教育意义,弘扬地方文化。

“拓碑三人行”收集到大量人物碑刻,其中不乏地方名人的碑刻,如孙传庭、徐继畬、阎锡山、杨爱源等人撰写的碑文。这些碑刻对于研究地方名人的家族关系和社会影响具有重要的史料价值。田野调查中,他们还掌握了大量一般不可移动文物的信息,新发现了很多未被官方统计的文物古迹,其中碑刻、题记、壁画、戏台等文物信息,对于研究五台山地区历史文化、文学艺术具有重要的史料价值。

展览展出拓片64幅,分为三个单元。第一单元“教泽长流”,主要介绍近代以来五台山地区的私塾先生和在府州县学担任过学官的教书先生,也就是古代“有编制”和“没编制”的教师;第二单元“桑梓攸关”,主要介绍古代忻州籍官员和在忻为官的人物,这些人勤政为民、造福一方,具有良好的社会声誉;第三单元“急公好义”,主要介绍地方上热衷于公益事业的人物。

滚滚红尘中,偏向山野行。高手在民间,功德留后人。

(责任编辑:卢相汀)