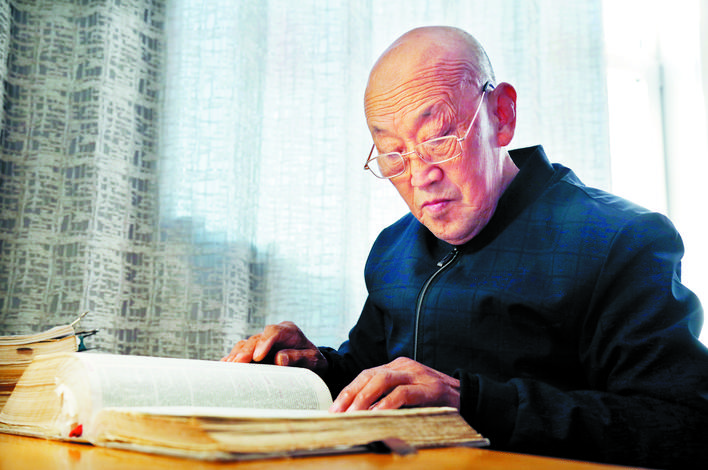

潜心钻研,兀兀穷年

各种精妙的“木结构模型”

“这个东西,我之前没人能做出来。”

“做这个,用了96个木构件、花了三个月时间。全拆开后再拼装在一起,除了我没有第二个人能办到。”

“太原有个搞3D打印的工程师想把它打印出来,来我家左看右看就是搞不懂内部结构。他说,连3D也没法打印的东西,头回见到。”

这个木制物件比足球略小。从外观看,由一系列菱形、圆形、四边形、三角形组合而成。各种图形交织在一起,方中有圆、圆中有方。各部分看似互不相连,却又彼此呼应。球体乍看镂空,仔细端详,则会发现构成图形的木构件,在球体内部以榫卯结构紧密地联接在一起。无论怎样用力扳拽,组成球体的木构件丝毫不能松动。

这个“木结构模型”的制作者,其身份也颇为神秘——李德贤老人说,他是中国木作技艺一个流派分支的第五十代传人。

修枪的故事

“匠”,本义就是指木工,后来引申为有专门技术的工人。

老木匠李德贤是定襄季庄乡季庄村人,生于1942年。打8岁那年拿起木匠工具,72年来几乎一天也没有放下。

李德贤的父亲李书河,当年就是方圆几十里有名的“大木匠”。李德贤说,过去起房盖屋能“上架”的木匠才有资格称为“大木匠”。因为手艺好,当年“李大木匠”不仅不用外出揽活儿,请他出手的东家还得排队预约——订金5角,相当于半块银元。一天工钱3角,这已经是当时木匠的最高薪酬。当年阎锡山在家乡建“川至中学”,李书河就是木作这一行的总指挥——“掌尺人”。

按理说,子承父业再正常不过,可李书河就是不让儿子学木匠,理由是“木匠营生太苦”。后来李德贤才明白,除了“苦”,还另有原因。

李德贤从小就想成为像他爹那样的“大木匠”,缘于他6岁那年耳闻目睹的一件事。

记忆中是一个夏天。他在院里枣树下玩,看见几个穿灰布军装的人来到他家,手里提几杆没有枪托的步枪。来人对他爹说,拉枪的车翻了,枪托折断,让他爹给配上。李大木匠虽说没有拿不下的木工活儿,但从来没有修过枪,连真枪也是头回见,因此面有难色。来人也不多话,撂下一句“能修好得修好,修不好也得修好”就匆匆离去。

给枪配枪托,可不比给锹配锹把。李大木匠闭门谢客,苦苦琢磨,好几夜没睡个囫囵觉。几天后,“灰布军装”过来取枪,只见新配的枪托与枪身严丝合缝,一把把端起来瞄准又放下,相视而笑。临走时,其中一人掏出十块银元,李大木匠赶紧推辞。来人也不多话,撂下一句“要也得要,不要也得要”就匆匆离去。

他爹当时说,来人是“八路军”。李德贤长大后,觉得应该是“县大队”。

这件事给年幼的李德贤留下极其深刻的印象——要是能有爹爹那样的手艺,还愁长大挣不下钱?

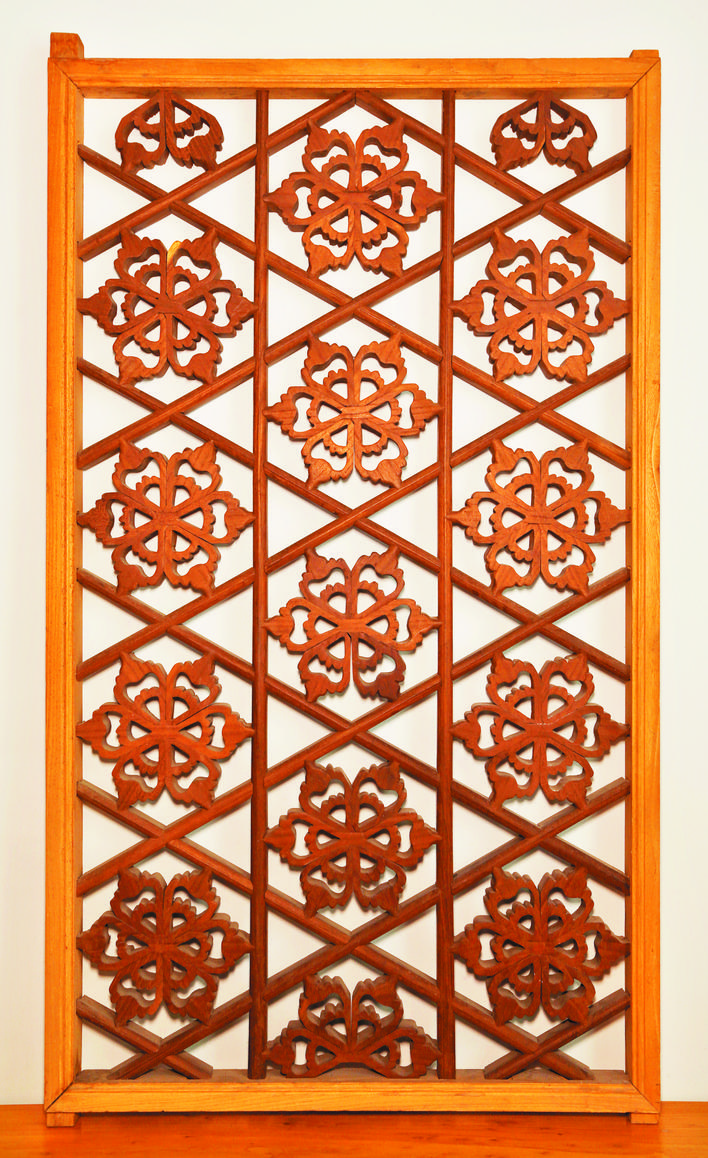

纯用榫卯联结的木屏风

“秘籍”

李书河为啥不把手艺传给儿子?谜底在李德贤十六、七岁时才揭晓。

李德贤小时候,逢年过节总发现他爹会从“大躺柜”的底层取出一个木盒,从木盒里取出一摞年深日久的木板、牛皮、羊皮。木板上绘有一个古人的画像,李大木匠焚香点烛对着画像祭拜如仪。他凑过去看,他爹不是借口支走他,就是干脆在里边插上门。

大人越禁止,孩子的好奇心越强。趁爹爹“走东家”不在,他就翻箱倒柜寻出来。上学后弄懂了写在牛皮、羊皮上的文字,才明白他爹敢情是中国一个木作流派分支的第四十九代传人。

李德贤说,他父亲传承的这一木作流派分支的始祖姓杜,活动于东汉献帝时期。由这个分支再往上追溯,开宗立派者姓王名尔。相较于众人皆知的木匠始祖鲁班,王尔的知名度实在太低。

百度汉语对“王尔”这两个字的解释只有四个字——“古巧匠名”,其他信息一概阙如。战国时楚国宋玉 《笛赋》中有:“乃使王尔、公输之徒,合妙意,角较手,遂以为笛” 的描述。如果这个信息可靠的话,王尔应该是战国或春秋时人。

“牛皮羊皮卷”上,没有记载从王尔到杜姓始祖的传承脉络。但是从杜姓始祖以下则传承有序,记载得一清二楚。传至李大木匠手上的“秘籍”中记载,东汉献帝时期,杜姓始祖在汾河流域开枝散叶。不过,这一分支上一代“长门”选择“接班人”的标准却相当严苛——在一堆徒弟中,师傅长期考察,最后只选一个智力、悟性、定力三者俱佳者承其衣钵,是谓“精传”——一如灭绝师太选择峨眉派掌门。更奇特的是,这一分支明确规定,“长门传徒不传子”,即使某一代“长门”的儿子出类拔萃,也只能与“长门”失之交臂。

“秘籍”记载,第29代“长门人”史传艺从太谷县来到定襄受禄乡黄咀村收徒传艺,一直传到第49代“长门人”李书河。因为“长门人”有传徒不传子的规定,所以50代“长门人”中居然没有一个重姓。

历代“长门人”每年要求众徒弟每人做一个“木结构模型”,难度一年高于一年,最后胜出者接任“长门”。这种“木结构模型”,包含了中国传统木作技艺的种种要素,特别是几十种、上百种榫卯结构的应用。模型小,制作精度、复杂度更高。做模型过了关,实践中运用当然不在话下。

李书河当年也收过一些徒弟,但最终无一人有资格承其衣钵。至于那些传承了1800多年的“秘籍”,当年“破四旧”时,李书河怕惹麻烦统统付之一炬,片纸无存。

“北空第一巧匠”

虽然父亲恪守门规、“长门”之位绝不传子,但同在一个屋檐下,耳濡目染就够了,根本用不着偷师学艺。8岁时,李德贤就能用锯子、推刨自己制作玩具。上学后,也是一有时间就钻在家里的木工房里不出来。宏道中学毕业后,顺理成章地到本村木业社子承父业。

头顶老子的“光环”,儿子倒底有几斤几两?到木业社没几天,李德贤就露了一手。

当时季庄村木业社有三十来个匠人,李德贤年龄最小。一进木业社,赶上生产队为建育苗棚解一根大料——这根六米多长、一人不可合抱的大料拆自一座古庙。要解成板材,须将大料立起从上往下锯开。李德贤带两人先把环绕大料的脚手架搭好,稳稳站在架上,双脚如生根一般。大锯拉动,双手不抖不晃,锯条笔直、一贯而下。“行家一伸手,就知有没有。”众匠人心服口服,连连喝彩。

没多久,李德贤就成为木业社的“掌尺人”,做些大营生的时候发号施令,挣全社最高的工分。外出做工,别的匠人吃大锅饭,东家单独为他开“小灶”。

1966年,定襄建军用飞机场。时年25岁的李德贤被北京军区空军某部相中,到机场航材股做工,他也是定襄惟一被选中的木匠。在机场“加工连”,李德贤掌管图纸,他设计、制作的“辐信台机桌”受到北空首长的高度评价,称他是“北空第一能工巧匠”。

在飞机场服务16年后,1982年,李德贤自建包工队揽工做活儿。从1986年开始,又单打独斗“走东家”。年过花甲后,孩子们成家立业,老李再无经济负担,开始心无旁骛地钻研“木结构模型”。近20年来,制作各种精妙绝伦的“小木作”百余件,撰写有关理论文章400多万字。李老以传承从他父亲手上失传的木作“精传”一脉为己任,为赓续中国传统建筑文化殚精竭虑、身体力行。

震古铄今

榫卯,是中国古建筑和古典家具的灵魂。

早在距今六、七千年前的新石器时代,浙江就出现了使用榫卯结构的房屋。一榫一卯相互驳接,不用一根钉子,一座房屋就能拔地而起。历经地震、朝代更迭,几百年、上千年也不会倒塌。

中国传统建筑由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成。各构件之间的结点以榫卯连接,构成富有弹性的框架,具有良好的抗震功能。凸出为“榫”,凹进为“卯”,榫卯咬合起到连接作用。我们参观故宫等古建筑时见到的斗拱,就是榫卯结合的一种标准构件——方形斗拱把屋檐均匀地托住,将其重力或直接、或间接传递到立柱上,起平衡稳定作用。

中国传统木构件皆用榫卯,现代建筑构架纯用钢筋混凝土,榫卯再无用武之地。现代木质家具与传统木作家具已经完全是两个概念。现在流水线、制式化生产家具部件,部件之间连接“简单粗暴”,统统都用螺钉。传统意义上的“木匠”以及榫卯技艺因为派不上用场,正在或者说已经消亡——时代进步就是以一些行当、工匠的消失为代价的,全然不以人的意志为转移。所以,国家才要大力保护“非遗”,力图使那些流传了几千年、传承了几十代人的传统技艺、文化遗产,不在我们这一代人手上失传。

就李德贤而言,他也说不上有多么高的“文化自觉”,只是因为一生酷爱木作、心灵手巧,加之与木作“精传”一脉渊源深厚,所以对“木结构”仰之弥高,钻之弥坚。他几十年孜孜以求,只为给后人留下一些凝聚无数前辈心血和他发明创造的“木结构模型”。他以匠心独运、具体而微的制作,把中国传统木作的精髓呈现在世人面前,并竭力想使其传之后世。

采访李老,是一个艰难的过程。这倒不是说李老拒人于千里之外,相反,老人家慈眉善目、和蔼可亲,说起“木结构”来滔滔不绝,简直不给你插话的机会。说艰难,是说李老传递的信息量太大,令人应接不暇,而且有些观点与定论大相径庭。

李老认为,榫卯的说法和定义首先就是错的——通行的说法是凸出为“榫”、凹进为“卯”,李老则认为凸出为“卯”、凹进为“榫”。李老说,榫卯也不应该叫榫卯,而应该叫“卯窍”“卯口”。斗拱也应该叫“拱斗”,因为“拱”在前而“斗”在后。囿于篇幅,李老关于这些的理论不展开。

李老对前辈的传承绝不盲从,他敢于质疑权威,大胆提出自己的见解,尽管这些见解即将湮没在滚滚红尘。

《营造法式》是宋代“将作监”李诫所著的中国古代最完整的建筑技术书籍,后来几度失传。民国名人朱启钤搜寻各种版本、校勘影印出版后,梁启超将书邮给在美国留学的儿子梁思成,嘱咐他研究这本“奇书”“天书”。梁思成不负父望,与夫人林徽因钻研几十年成果斐然。因为这本书对他人生、事业十分重要,梁思成才给儿子起名梁从诫。1983年,李德贤在太原做工逛书店无意中发现此书,花38元收入囊中。此后几十年,他结合自己多年实践,在这本被业界奉为经典书籍的空白处,写下十几万字的批语,指出了他认为的不少“谬误”。

李老说,李诫是宫廷的“将作监”,梁思成是建筑史学者,都不是木匠出身。因此,他们在著书、研究的时候因为没有亲自操作过,就难免人云亦云。囿于篇幅,李老的“指正”不展开。

在李老心中,榫卯或者说他坚持的“卯窍”、“卯口”,已不仅仅是木作技艺,他对其的认识已上升到哲学的高度——卯窍就是阴阳,一凸一凹,一阴一阳。一阴一阳谓之道,一卯一窍乃成器。卯窍互锁,就是阴阳互锁;卯窍互补,就是阴阳互补;卯窍平衡,就是阴阳平衡。

近20年来,李老制作的上百个“木结构模型”运用了几十种“卯窍”结构,除了古已有之的结构方式,他还发明并命名了诸如“弹久生擒”“流星抗震卯”“珠联璧合”等前人从未有过的“卯窍”方式。有些结构方式看来确实不可思议,比如“闪卯”——在一个“木结构模型”上,一颗木制圆珠嵌进圆圈。圆珠直径明显大于圆圈直径,但圆珠可以在圆圈中灵活转动且永远不会跌落,令人百思不得其解。

李老几年前收的关门弟子赵永功,为师傅的作品起了一系列“高大上”的名字。比如,“五十六个民族大团结”——用56个木构件做成一个球体,每一个构件都用“卯窍”连接,共运用二十几种“卯窍”结构,外形为禄福图案,寓意56个民族大团结。“人类命运共同体”——就是文首提到由96个木构件做成的“前无古人,后无来者”的奇特球体,球体不同位置的中轴和图案寓意赤道、南北极、五大洲、四大洋……

上百个“木结构模型”,形状和内部结构各不相同。有球形、棱形、方形、菠萝形、动物形、宝盒形、宝塔形、古建筑形、十字形、双十字形……

有些“木结构模型”,外观看来两个一模一样,但拆解后里面的“卯窍”结构却截然不同。这些“小木作”内部“卯窍”咬合精密,要想打开,须找准其中的一个木构件或推拉、或抽动,才可将模型一一分解开来。否则,就是用尽九牛二虎之力也无法将其打开,除非一怒之下……

2014年10月20日,李老的木作绝活在山西电视台《天下寻宝》节目展示,被专家鉴定为该期最具收藏价值的藏品。在3D打印机能打印出F1赛车、无人飞机,甚至能打印出有细胞、血管、心室和心房的完整心脏的今天,因为李老震古铄今的“绝活”太过精妙,现代高科技在传统技艺面前,极其罕见地败下阵来。

年届八旬、身怀绝技的李德贤平生不近烟酒荤腥,最大的心愿就是将“木结构文化”传承下去。李老的案头,一部缩微版的《辞源》被翻得卷起了毛边。他的研究心得,用蓝、黑、红中性笔写在用大十六开纸订成的几个厚本子上,文不加点,看一页令人眩晕。在李老妙至巅毫的“小木作”面前,任何描述性的文字顿显苍白无力,只能慨叹一句——高手真的在民间!

(责任编辑:卢相汀)