陈奇瑜,字玉铉,山西保德州(今山西保德县)人,明朝末年大臣。他出身书香门第,少年聪慧,勤奋读书。明万历四十四年(1616年)进士及第,授洛阳知县。天启二年(1622年)升任礼科给事中,大臣杨涟弹劾魏忠贤时,陈奇瑜亦大胆直陈,猛烈抨击,体现出刚正不阿的性格。天启六年(1626年)出任陕西副使,他在陕为官口碑甚好,“创开煤炭、水利,陕人德之”,《陕西通志》中褒扬其“功在斯民”“清介有守”。

崇祯五年(1632年),陈奇瑜升为右佥都御史巡抚延绥。当时陕西连年大旱,饥荒严重,朝廷赈灾不力,很多老百姓参加了起义军。他上书极力诉说陕西赤地千里的严重情况,让朝廷免除了延安、庆阳地区的田租;同时派出官兵,四处剿杀各路起义军,不足半年,陕西趋于稳定,陈奇瑜也因镇压起义军甚力,一时名噪关陕。

崇祯七年(1634年),为统一事权,朝廷擢升陈奇瑜为兵部右侍郎兼右副都御史,总督陕西、山西、河南、湖广、四川军务,专剿农民起义军。陈奇瑜不负众望,号令各镇兵马进驰均州,积极布兵出击,捷报频传,而以李自成为首的农民起义军则被迫退入兴安,困于车厢峡。车厢峡四面山势陡峭,易进难出,周围明军包围严密,起义军误入险地,为了摆脱困难局面,决定采取伪降手段。经崇祯皇帝亲自批准,陈奇瑜代表明朝廷同他们达成了招安协议。然而被围义军既出栈道,连破宝鸡、凤翔、麟游,州县告急,各省巡抚、朝廷言官交章弹劾,陈奇瑜被罢职流戍,后释放归乡。

有学者评价陈奇瑜在此次事变中,谋划周全但果决不足。当时官军已把起义军主力围堵在车厢峡,形势一片大好,只要长期围困,他们绝难生还。形势所逼,起义军首领被迫使出了诈降的伎俩,筹措金银试图收买陈奇瑜,遭到拒绝。但最终朝廷还是同意接受起义军的投降,于是陈奇瑜着手改编起义军,然而由于疏于防范,李自成率军绝处逢生,攻掠宝鸡、麟游等处,纵横而不可制,车厢峡也因此成为军事史上著名的关隘。

崇祯十七年(1644年),李自成在西安建立大顺政权,年号永昌,不久攻克北京,崇祯帝在煤山自缢,明朝灭亡。随后吴三桂引狼入室,满清入主中原。此时的陈奇瑜面对异族入侵、江山易主,意识到明王朝已无回天之力,故不问政事,寄情山水,在家乡保德过起了闲适恬淡的隐居生活。

清顺治二年(1645年),陈奇瑜购买了保德一处山崖,开始在绝壁上建造钓鱼台。因选址比较高,且在峭壁上,下面是滚滚波涛,施工难度非常大。据说,陈奇瑜曾高价雇用多位手艺好的年轻石匠,并租了几条大船拴在崖下,专门解决工匠的饮食起居问题。至于工钱就用一种简单方便的结算办法,即石匠凿下一斗石头,就付给两斗小米。工钱不低,但效率并不高,历时三年才完工。

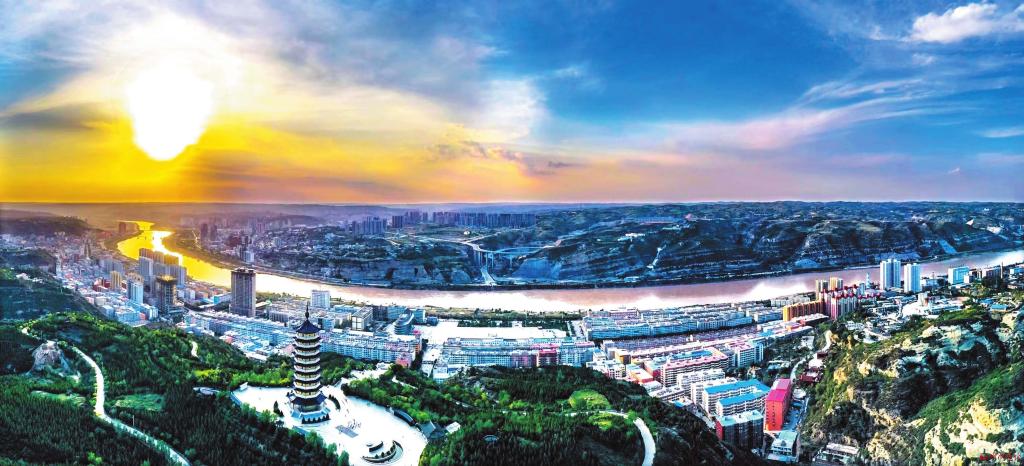

钓鱼台在石壁上凿就,构件悬空,门额上镌刻着“天险雄辟”四字。石窟呈方形,共有六处,形状大同小异,内设佛祖阁、潮音阁、藏经洞、古韵轩、吕祖祠等佛教活动区。从地形上看,钓鱼台恰好位于黄河由西向南将要拐弯的回旋之地,陈奇瑜之孙陈大德在《钓鱼台记》中曾对此地的优美风景进行描述:“轻鲦出水,白鸥矫翼,钓艇往来碧波间……”遗憾的是,陈奇瑜还没来得及居住,就遭时任山西巡抚的申朝纪陷害,以不遵剃发令、“留发不留头”为由押解太原斩首,死后葬于保德县黄河岸边距钓鱼台不远处的林家沟村西。

日前,48集文旅短剧《大明总督陈奇瑜》在太原保德商会举行开机仪式。该剧是一部集历史、政治、军事于一体的影视作品,通过把陈奇瑜的故事编写成剧目搬上荧屏,带领观众穿越时空,感受那段风起云涌的历史,同时对传承山西文化尤其是保德文化也具有重要意义。该剧导演、山西传媒学院副教授叶林谈及剧目创作时表示,近两年来,创作团体在各方支持下不断打磨剧本,在演员选择、灯光设计、服化特点等方面进行了充分考量,力争更好地呈现一个刚正不阿、才华横溢、有血有肉的角色形象。(武 毅)

(责任编辑:卢相汀)